搅拌均匀的塑料颗粒用搅拌装置的制作方法

1.本实用新型涉及塑料颗粒技术领域,特别是涉及一种搅拌均匀的塑料颗粒用搅拌装置。

背景技术:

2.塑料是一类具有可塑性的合成高分子材料。它与合成橡胶、合成纤维构成日常生活中不可或缺的三大合成材料。塑料颗粒指颗粒状的塑料,一般分为200多种,细分达几千种。常见的塑料颗粒有通用塑料,工程塑料,特种塑料;通用塑料有聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚酯和聚氨酯等,工程塑料有尼龙、聚四氟、聚甲醛和聚碳有机硅等,特种塑料有热固性塑料和功能高分子塑料。

3.我国是塑料生产和塑料制品消费大国,而塑料制品大多是以塑料颗粒作为原料,加入各种添加剂、助剂、颜料颗粒等进行混合,制成具有相应功能的塑料制品。但是,使用一般的搅拌罐,在搅拌反应过程中,常常出现上层和下层的塑料颗粒难以搅拌均匀、搅拌效果不好的问题,导致塑料制品的质量参差不齐,产品不合格率高。

技术实现要素:

4.基于此,有必要针对目前塑料颗粒搅拌不均造成产品质量参差不齐的问题,提供一种搅拌效果好、产品合格率高的搅拌均匀的塑料颗粒用搅拌装置。

5.包括壳体、连接壳体的支撑机构、安装于壳体顶部的电机、设置于所述壳体内部的搅拌机构、连接所述搅拌机构的延伸机构及循环机构;所述电机的输出端与所述搅拌机构固定连接;所述搅拌机构包括搅拌桶、搅拌轴和搅拌桨,所述搅拌桶呈底部为凹面的圆筒状设置,所述搅拌桶容置在壳体内;所述循环机构包括循环管及与循环管连接的循环泵,所述搅拌桶底部的凹面上开设有第一循环孔,所述壳体的顶部开设有第二循环孔,所述循环管通过所述第一循环孔与所述第二循环孔与所述搅拌桶连通。在其中一个实施例中,所述壳体包括罐体、安装于罐体顶部的主盖体、分别铰接于主盖体两侧的第一侧盖和第二侧盖。

6.在其中一个实施例中,所述壳体包括罐体、安装于罐体顶部的主盖体、分别铰接于主盖体两侧的第一侧盖和第二侧盖。

7.在其中一个实施例中,所述主盖体、所述第一侧盖和所述第二侧盖共同组成一罐盖以盖住所述罐体的顶部;所述第一侧盖和所述第二侧盖的顶部分别安装有把手。

8.在其中一个实施例中,所述罐体的底部一侧设有出料口,该出料口处设置有一挡板,挡板用于开启或关闭所述出料口。

9.在其中一个实施例中,所述支撑机构包括支撑脚和横杆;所述支撑脚的数量为四个,相邻的所述支撑脚底部通过所述横杆连接成一个呈矩形的支撑架。

10.在其中一个实施例中,所述支撑脚的底部均具有一减震装置。

11.在其中一个实施例中,所述搅拌轴延伸至搅拌桶的底部,所述搅拌轴沿长度方向间隔安装有多个所述搅拌桨。

12.在其中一个实施例中,所述搅拌机构还包括加强杆,所述加强杆安装于搅拌桶内,该加强杆的两端紧贴搅拌桶的内壁,并设置于相邻所述搅拌桨上下之间,用于增强所述搅拌桶的强度。

13.在其中一个实施例中,所述延伸机构固定于所述搅拌桨远离所述搅拌轴一端的凹槽内,所述延伸机构包括固位杆、调节叶片、连接轴、顶出块、固位螺母、调节块和弹簧;所述固位杆安装于凹槽内,该固位杆的外侧转动连接有两个所述调节叶片;所述连接轴转动安装于凹槽内,一端穿过所述两个调节叶片并延伸至所述搅拌桨的外侧;所述顶出块与所述连接轴固定连接,所述两个调节叶片上分别开设有与该顶出块相配合的凹槽。

14.在其中一个实施例中,所述固位螺母与所述连接轴螺纹连接;所述调节块安装于所述连接轴远离所述搅拌桨的一端;所述弹簧套设在所述固位杆上,该弹簧的两端分别与两个所述调节叶片的侧壁相连。

15.本实用新型的有益效果如下:

16.本实用新型提供一种搅拌均匀的塑料颗粒用搅拌装置,该塑料颗粒用搅拌装置通过设置延伸机构,使搅拌桨的宽度有效增加,从而有效改善了搅拌效果;通过在搅拌桶内安装加强杆,加强杆的两端紧贴搅拌桶的内壁,实现增强搅拌桶的强度;通过设置循环机构,将位于搅拌桶底部的塑料颗粒吸入循环机构,重新进入搅拌桶进行搅拌,解决了上层和下层的塑料颗粒常常难以搅拌均匀的问题,搅拌效果好,从而实现后续的塑料制品的合格率高。

附图说明

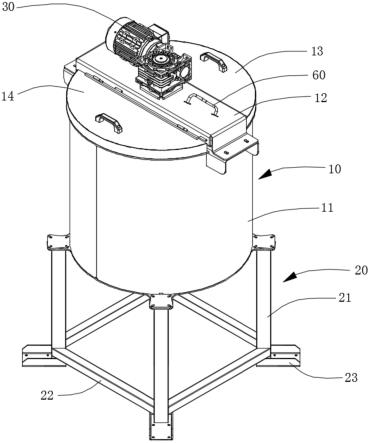

17.图1为本实用新型的塑料颗粒用搅拌装置的立体结构示意图;

18.图2为本实用新型的塑料颗粒用搅拌装置的前视图的剖面图;

19.图3为本实用新型的塑料颗粒用搅拌装置图2中a处放大图。

20.附图标记说明:壳体10、罐体11、主盖体12、第一侧盖13、第二侧盖14、支撑机构20、支撑脚21、横杆22、减震垫23、电机30、搅拌机构40、搅拌桶41、搅拌轴42、搅拌桨43、加强杆44、延伸机构50、固位杆51、调节叶片52、连接轴53、顶出块54、固位螺母55、调节块56、弹簧57、循环机构60、第一循环孔61、循环管62、第二循环孔63、出料口70、挡板71。

具体实施方式

21.为了便于理解本实用新型,下面将对本实用新型进行更全面的描述。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。

22.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。

23.请参阅图1至图3,为本实用新型一实施方式的一种搅拌均匀的塑料颗粒用搅拌装置,该塑料颗粒用搅拌装置包括壳体10、连接壳体的支撑机构20、安装于壳体10顶部的电机30、设置于壳体10内部的搅拌机构40、连接所述搅拌机构40的延伸机构50及循环机构60;所述电机30的输出端与搅拌机构40固定连接。

24.所述壳体10包括罐体11、安装于罐体11顶部的主盖体12、分别设置于主盖体12两侧的第一侧盖13和第二侧盖14。所述罐体11的底部一侧设有出料口70,所述出料口70处设置有一挡板71,该挡板71用于开启或关闭出料口70。第一侧盖13和所述第二侧盖14分别通过铰链活动连接于主盖体12的相对两侧。所述主盖体12、第一侧盖13和第二侧盖14共同组成一罐盖以盖住所述罐体11的顶部。该第一侧盖13和第二侧盖14的顶部分别安装有把手,便于工作人员在需要投料时打开罐体11,在搅拌进行时关闭罐体11,防止塑料颗粒在搅拌过程飞溅出罐体11,从而污染环境。

25.具体地,主盖体12呈长条状设置,第一侧盖13和第二侧盖14分别呈弓形设置。所述电机30安装在主盖体12上。

26.所述支撑机构20包括支撑脚21、横杆22和减震垫23;所述支撑脚21的数量为四个,相邻的支撑脚21底部通过焊接横杆22连接成一个呈矩形的支撑架,使结构更加稳固;每一个支撑脚21的底部均设置有一减震垫23,用于减小所述搅拌装置在运行过程中的震动,保障所述搅拌装置的平稳运行。

27.所述搅拌机构40包括搅拌桶41、搅拌轴42、搅拌桨43和加强杆44;所述搅拌桶41呈底部为凹面的圆筒状设置,该搅拌桶41容置在罐体11内。所述搅拌轴42与电机30的输出端固定连接;该搅拌轴42延伸至搅拌桶41的底面,搅拌轴42沿长度方向间隔安装有多个搅拌桨43;搅拌轴42带动搅拌桨43转动,用于搅拌投入搅拌桶41中的塑料颗粒;所述加强杆44安装于搅拌桶41内,加强杆44的两端紧贴搅拌桶41的内壁,并设置于相邻两个搅拌桨43上下之间,用于增强搅拌桶41的强度。

28.请参阅图3,所述延伸机构50固定于所述搅拌桨43远离搅拌轴42一端的凹槽内。所述延伸机构50包括固位杆51、调节叶片52、连接轴53、顶出块54、固位螺母55、调节块56和弹簧57;所述固位杆51安装于凹槽内,该固位杆51的外侧转动连接有两个调节叶片52;所述连接轴53转动安装于凹槽内,一端穿过两个调节叶片52并延伸至搅拌桨43的外侧;所述顶出块54与连接轴53固定连接,调节叶片52上分别开设有与该顶出块54相配合的凹槽;所述固位螺母55与连接轴53螺纹连接;所述调节块56安装于连接轴53远离搅拌桨43的一端;所述弹簧57套设在所述固位杆51上,该弹簧57的两端分别与两个调节叶片52的侧壁相连。所述顶出块54复位时,两个调节叶片52通过弹簧57进行有效复位,搅拌桨43的宽度有效增加,从而提高搅拌效果。所述固位螺母55将顶出块54的位置进行有效定位,从而使得两个调节叶片52的位置有效固定。

29.所述循环机构60包括循环管62及与循环管62连接的循环泵;所述搅拌桶41底部的凹面上开设有第一循环孔61,所述壳体10的顶部开设有第二循环孔63,所述循环管62通过所述第一循环孔61与所述第二循环孔63与所述搅拌桶41连通,并不与搅拌桨43、加强杆44相交叉;用于将搅拌桶41底部的塑料颗粒从第一循环孔61吸入循环管62,之后重新进入搅拌桶41进行搅拌。

30.使用时,工作人员打开第一侧盖13或第二侧盖14往搅拌桶41中投料,投料完毕后启动电机30;电机30带动搅拌轴42旋转,从而带动搅拌桨43旋转,加强杆44安装于搅拌桶41内,加强杆44的两端紧贴搅拌桶41的内壁,并设置于相邻两个搅拌桨43上下之间,增强了搅拌桶41的强度;旋转调节块56,使连接轴53转动,从而连接轴53上的顶出块54转动,使得两个调节叶片52开始向外移动,移动至一定位置时,通过固位螺母55将顶出块54的位置进行

定位,从而使得两个调节叶片52的位置固定,使搅拌桨43的宽度有效增加,有效改善了搅拌效果;在循环泵的作用下,位于搅拌桶41底部的塑料颗粒从第一循环孔61被吸入循环管62,通过循环管62重新进入搅拌桶41进行搅拌,搅拌效果良好,提高塑料制品的质量,提高后续塑料制品产品的合格率。

31.以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1