引擎曲轴箱空冷结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种引擎无段变速机构的冷却结构,特别是涉及一种能防止沙石泥水进入无段变速机构的曲轴箱空冷结构。

背景技术:

2.请参阅图1所示,传统速克达摩托车的引擎结构是在引擎旁边设置一由曲轴箱体以及曲轴箱盖构成的曲轴箱70,且所述曲轴箱70内部设置有一无段变速机构,所述无段变速机构包含一无段变速主动轮、一无段变速从动轮以及一传动皮带。

3.由于无段变速机构在曲轴箱70高速运转时会产生高温,因此,为了降低曲轴箱70的内部温度,曲轴箱70的前端会设置一入风口71来导入外部冷空气,并且所述曲轴箱70会在两个不同位置分别设计一第一出风口72以及一第二出风口73来排出温度上升的空气。

4.如图所示,传统第一出风口72是位于所述无段变速主动轮以及所述无段变速从动轮之间,而第二出风口73则是设置在所述无段变速从动轮的尾端,传统曲轴箱70是在所述无段变速从动轮与所述第二出风口73之间设置单一由下往上延伸的肋部74,然而,摩托车在行驶过程中,后轮所卷起向上喷弹的沙石或泥水,仍有很高的机会在进入所述第二出风口73后,因碰击到曲轴箱壁面而弹入所述曲轴箱70内部,使得沙石或泥水接触到所述曲轴箱70内的无段变速机构,造成无段变速机构损坏而缩短了使用寿命。

5.由此可知,此种简易的肋部74设计根本无法有效阻挡沙石泥水从所述曲轴箱70尾端进入,因此,实有必要在不减少散热效率的情况下,创新研发出一种新的阻挡结构来改善杂物容易从尾端进入曲轴箱的缺失。

技术实现要素:

6.本实用新型的主要目的是在于提供一种改良尾端冷却风道的引擎曲轴箱空冷结构,通过将后冷却风道设计成一蛇形迷宫样态的风道路径来增加沙石、泥水进入曲轴箱的路径长度,并形成多处转折来阻止沙石、泥水进入曲轴箱内部,借以增加无段变速机构的使用年限。

7.本实用新型的次要目的是在于将后冷却风道的风道路径沿着左右方向设置来缩减曲轴箱的整体长度、借以减少曲轴箱的重量,同时降地曲轴箱的生产成本。

8.为实现前述目的,本实用新型提供一种引擎曲轴箱空冷结构,包含:

9.一曲轴箱体;

10.一曲轴箱盖,具有一沿着一前后方向延伸的入风管以及一前冷却风道,并配合所述曲轴箱体来共同形成一容纳空间,所述容纳空间构造有一前腔室、一中央腔室、一后腔室以及一位于所述后腔室后方的后冷却风道;

11.一无段变速主动轮,被安装在所述前腔室;

12.一无段变速被动轮,被安装在所述后腔室;

13.一传动皮带,连接于所述无段变速主动轮以及所述无段变速被动轮;

14.其特征在于:所述后冷却风道沿着一水平方位构造有互相堆叠的复数个通道,且所述复数个通道彼此连通来共同形成一具有多个转折处的风道路径。

15.于第一较佳实施例中,所述多个转折处是沿着一左右方向由上而下交替排列,使得所述风道路径呈现为一蛇形迷宫;所述曲轴箱体在所述后冷却风道位置设有一入风口以及复数个箱体隔板,所述曲轴箱盖在所述后冷却风道位置设有至少一箱盖隔板,且所述复数个箱体隔板以及所述至少一箱盖隔板左右交替排列,使得进入所述后冷却风道的空气被改变成一沿着所述左右方向流动的蛇形气流。

16.于第二较佳实施例中,所述多个转折处是沿着所述前后方向由上而下交替排列,使得所述风道路径呈现为一蛇形迷宫;所述曲轴箱体在所述后冷却风道位置设有复数箱体隔板,所述曲轴箱盖在所述后冷却风道位置设有一入风口以及复数个箱盖隔板,所述复数箱体隔板分别对齐所述复数个箱盖隔板,使得进入所述后冷却风道的空气被改变成一沿着所述前后方向流动的蛇形气流。

17.此外,所述曲轴箱盖在所述前冷却风道的一尾端设有一凸出挡壁,使得所述前冷却风道的一出口端面斜向于所述曲轴箱盖的一底端面。

18.本实用新型的特点在于所述复数个通道是沿着水平方位平行堆叠,使得所述复数个通道在每一个通道口分别形成一个转折处,且任一转折处在垂直方向上不会与下一个接续的转折处重迭,因而使风道路径构造出一蛇形迷宫样态,使得直接被后轮卷起的沙石与泥水会被风道路径前几个阶层的转折处阻挡,而无法进入所述曲轴箱内部。

附图说明

19.图1为现有引擎曲轴箱的示意图;

20.图2为本实用新型引擎曲轴箱第一实施例的分解图;

21.图3为本实用新型引擎曲轴箱产生两散热气流的示意图;

22.图4为本实用新型引擎曲轴箱另一侧的侧视图;

23.图5为图4线段a-a’的断面图;

24.图6为本实用新型引擎曲轴箱第二实施例的示意图。

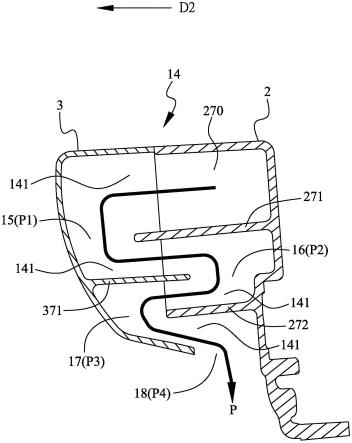

25.附图标记说明:1-曲轴箱;11-前腔室;12-中央腔室;13-后腔室;14-后冷却风道;141-通道;15-第一左通道口;16-第一右通道口;17-第二左通道口;18-第二右通道口;2-曲轴箱体;21-第一前收容区;22-第一中央收容区;23-第一后收容区;24-第一冷却区;25-曲轴开孔;26-被动轮轴孔;270-入风口;271-第一箱体隔板;272-第二箱体隔板;3-曲轴箱盖;30-入风管;31-第二前收容区;32-第二中央收容区;33-前冷却风道;331-入口;332-出口;333-出口端面;34-第二后收容区;35-第二冷却区;36-凸出挡壁;37-底端面;370-入风口;371-第一箱盖隔板;372-第一箱盖隔板;373-第一箱盖隔板;4-无段变速主动轮;5-无段变速被动轮;6-传动皮带;70-曲轴箱;71-入风口;72-第一出风口;73-第二出风口;74-肋部;d1-前后方向;d2-左右方向;p-风道路径;p1-第一转折处;p2-第二转折处;p3-第三转折处;p4-第四转折处。

具体实施方式

26.下面结合具体实施例和附图来进一步描述本实用新型,本实用新型的优点和特点

将会随着描述而更为清楚。

27.本实用新型说明书中,「前」、「后」、「左」、「右」、「上」、「下」多个方向性词汇,是指驾驶者乘坐于摩托车时所面对的方向。

28.请参阅图2所示,本实用新型引擎曲轴箱空冷结构主要是对一位于引擎旁侧的曲轴箱1来进行冷却风道的创新改良,所述曲轴箱1包含:一曲轴箱体2、一曲轴箱盖3、一无段变速主动轮4、一无段变速被动轮5以及一传动皮带6,其中,当空气以及燃油的混合油气进入引擎时,点火装置将会点燃油气爆炸来推动活塞进行往复运动,使得一曲轴带动所述曲轴箱1内部的所述无段变速主动轮4旋转,再由所述传动皮带6以及无段变速被动轮5来带动后轮转动,借以使摩托车能向前移动达到行驶的目的。

29.所述曲轴箱体2沿着一前后方向d1依序设有一第一前收容区21、一第一中央收容区22、一第一后收容区23以及一第一冷却区24;其中,所述第一前收容区21具有一曲轴开孔25,所述第一中央收容区22连通于所述第一前收容区21以及所述第一后收容区23之间,所述第一后收容区23具有一被动轮轴孔26。

30.请参阅图3所示,所述曲轴箱盖3沿着所述前后方向d1依序设有一入风管30、一第二前收容区31、一第二中央收容区32、一前冷却风道33、一第二后收容区34以及一第二冷却区35;其中,所述第二前收容区31连通于所述第二中央收容区32以及所述入风管30之间,所述第二后收容区34连通于所述第二中央收容区32、所述前冷却风道33以及所述第二冷却区35。

31.当所述曲轴箱体2与所述曲轴箱盖3组接后,所述第一前收容区21与所述第二前收容区31共同构成一前腔室11,所述第一中央收容区22与所述第二中央收容区32共同构成一中央腔室12,所述第一后收容区23与所述第二后收容区34共同构成一后腔室13,而所述第一冷却区24以及所述第二冷却区35将同构成一后冷却风道14,再由所述前腔室11、所述中央腔室12、所述后腔室13以及所述后冷却风道14共同构筑出一容纳空间。

32.请再参阅图2所示,所述无段变速主动轮4被安装在所述前腔室11来对齐所述曲轴开孔25;所述无段变速被动轮5被安装在所述后腔室13来对齐所述被动轮轴孔26;而所述传动皮带6的一端围绕在所述无段变速主动轮4的外周缘,所述传动皮带6的另一端则是围绕在所述无段变速被动轮5的外周缘,使得所述无段变速主动轮4以及所述无段变速被动轮5能被所述曲轴同步旋转。

33.请参阅图3所示,所述前冷却风道33具有一面向所述后腔室13的入口331以及一面向所述曲轴箱盖3下方的出口332,且所述入口331与所述出口332之间形成一弧曲路径,并且所述曲轴箱盖3在所述前冷却风道33的一尾端设有一凸出挡壁36,使得所述前冷却风道33的一出口端面333斜向于所述曲轴箱盖3的一底端面37。

34.请参阅图4及图5所示,本实用新型后冷却风道14沿着一水平方向构造有复数平行堆叠的通道141,且所述多个通道彼此连通来共同构成一风道路径p。然而,图式中的平行排列仅为举例说明之用,并非加以限制。

35.如图5所示,所述曲轴箱体2在所述后冷却风道14位置设有一入风口270、一相邻所述入风口270的第一箱体隔板271以及一与所述第一箱体隔板271间隔排列的第二箱体隔板272;所述曲轴箱盖3在所述后冷却风道14位置则是设有一位于所述第一箱体隔板271与所述第二箱体隔板272之间的第一箱盖隔板371。

36.此外,所述第一箱体隔板271、所述第一箱盖隔板371以及所述第二箱体隔板272三者左右交替排列,使得一第一左通道口15被形成在所述第一箱体隔板271与所述曲轴箱盖3之间来作为一第一转折处p1,一第一右通道口16被形成在所述第一箱盖隔板371与所述曲轴箱体2之间来作为一第二转折处p2,一第二左通道口17被形成在所述第二箱体隔板272以及所述曲轴箱盖3之间来作为一第三转折处p3,一第二右通道口18被形成在所述曲轴箱体2以及所述曲轴箱盖3之间来作为一第四转折处p4。

37.如此,使所有转折处(p1、p2、p3、p4)沿着一左右方向d2由上而下交替排列,使得所述风道路径p呈现为一第一蛇形迷宫样态,如图所示,每一个通道141在通道口所形成的转折处不会与下一个接续的转折处重迭,借以将进入所述后冷却风道14的空气改变成一沿着所述左右方向d2流动的蛇形气流。

38.同样地,以上结构样态仅举例说明之用,亦即为了增加所述风道路径p的长度,所述曲轴箱体2可还设有一第三箱体隔板或是更多的箱体隔板(图未示),而所述曲轴箱盖3亦可还设有一位于所述第二箱体隔板已及所述第三箱体隔板之间的第二箱盖隔板或是更多个箱盖隔板(图未示)。

39.请参阅图6所示第二较佳实施例,所述曲轴箱盖3在所述后冷却风道14位置设有一入风口370、一第一箱盖隔板371、一第二箱盖隔板372以及一第三箱盖隔板373,而所述曲轴箱体2同样在所述后冷却风道14位置设有一第一箱体隔板、一第二箱体隔板以及一第三箱体隔板(图未式);其中,所述第一箱盖隔板371对齐所述第一箱体隔板,所述第二箱盖隔板372对齐所述第二箱体隔板,所述第三箱盖隔板373对齐所述第三箱体隔板。

40.如此,使所有转折处(p1、p2、p3、p4)沿着所述前后方向d1由上而下交替排列,使得所述风道路径p呈现为一与所述第一蛇行迷宫样态垂直的第二蛇形迷宫样态,借以将进入所述后冷却风道14的空气改变成一沿着所述前后方向d1流动的蛇形气流。

41.以上说明对本实用新型而言只是说明性的,而并非限制性的,本领域普通技术人员能够理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1