高压半导体装置的制作方法

1.本发明涉及一种半导体装置,尤其涉及一种高压半导体装置。

背景技术:

2.随着半导体技术的提升,业界已能将控制电路、存储器、低压操作电路、以及高压操作电路及相关元件同时整合制作于单一芯片上,以降低成本并提高操作效能。而常用于放大电路中电流或电压讯号、作为电路振荡器(oscillator)、或作为控制电路开关动作的开关元件的晶体管元件,更随着半导体制程技术的进步而被应用作为高功率元件或高压元件。举例来说,作为高压元件的半导体装置设置于芯片内部电路(internal circuit)与输入/输出(i/o)接脚之间,以避免大量电荷在极短时间内经由i/o接脚进入内部电路而造成破坏。

3.在目前作为高压元件的半导体装置中,为了改善该半导体装置的击穿电压(breakdown voltage),除了可在结构上导入漂移区(drift region)之外,还可通过形成场板(field plate),例如是将闸极末端进一步延伸至一隔离结构上方,使得该闸极末端的表面电场可较为分散。然而,现有的高压半导体装置并非在各方面皆令人满意,仍需进一步改良以符合实务上的需求。

技术实现要素:

4.本发明的一目的在于提供一种高压半导体装置,该高压半导体装置具有多种高度的场板(field plate)结构,可避免过度增加闸极到漏极之间的横向距离。由此,该高压半导体装置可有效降低寄生电容并提高击穿电压,以利于改善该高压半导体装置的元件可靠度。

5.为达上述目的,本发明的一较佳实施例提供一种高压半导体装置,其包括基底、第一井区、第二井区、第一绝缘层、源极、漏极、第一电极结构以及第二电极结构。该第一井区,设置在该基底内,该第一井区具有一第一导电类型。该第二井区,设置在该基底内邻接该第一井区,该第二井区具有一第二导电类型,该第二导电类型与该第一导电类型互补。第一绝缘层,设置在该第一井区上。该源极设置在该第二井区内,该漏极则设置在该第一井区内。该第一电极结构以及该第二电极结构设置在该基底上,该第一电极结构的电极顶面到该基底顶面之间的距离具有互不等同的一第一高度以及一第二高度,其中,该第一电极结构以及该第二电极结构的至少其中之一为一闸极结构。

6.本发明的高压半导体装置是设置两个或两个以上独立设置的电极结构,该电极结构例如是闸极结构或是由多晶硅、绝缘层以及导体层依序堆栈的电容结构等,并且在该等电极结构与基底之间设置厚度不同、设置位置不同或是让该等电极结构覆盖程度不同的绝缘层,使得各该电极结构的顶面到该基底顶面之间的距离,或者是该电极结构的顶面穿过不同的绝缘层、介电层或者绝缘层以及介电层的组合再到该基底顶面之间的距离可具有多种不同的高度,进而使得该高压半导体装置可达到多种高度的场板,而可具有明显较高的

击穿电压。

附图说明

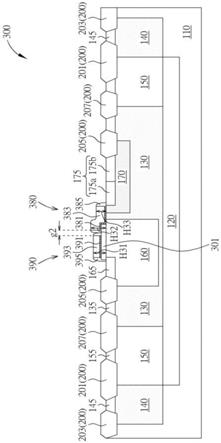

7.图1绘示本发明第一实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图2绘示本发明第二实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图3绘示本发明第三实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图4绘示本发明第四实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图5绘示本发明第五实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图6绘示本发明第六实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图7绘示本发明第七实施例中高压半导体装置的剖面示意图。图8绘示本发明第八实施例中高压半导体装置的剖面示意图。

8.其中,附图标记说明如下:100、300、400、500、600、700、800、900:高压半导体装置110:基底120:埋层130:第二井区135:基体区140:第四井区145:基体区150:深井区155:隔离区160:第一井区165:漏极170:第三井区175:源极175a:第一掺杂区175b:第二掺杂区180、380、480、580、680、780、880、980:第一闸极结构181、381、481、581、681、781、881、981:闸极介电层183、383、483、583、683、783、883、983:闸极电极185、385、485、585、685、785、885、985:侧壁子190、390、490、590、690、790、990:第二闸极结构191、391、491、591、691、791、991:闸极介电层193、393、493、593、693、793、993:闸极电极195、395、495、595、695、795、995:侧壁子200、201、203、205、207:绝缘结构301:绝缘层401:绝缘层501:绝缘层

601:绝缘层701:绝缘层703:绝缘层770:电容结构771:介电层773:导体层801:绝缘层801a:第一部分801b:第二部分803:绝缘层870:电极结构871:介电层873:导体层901:绝缘层901a:第一部分901b:第二部分903:绝缘层970:电极结构971:介电层973:导体层g1、g2、g3、g4、g5、g6、g7:距离h31、h32、h33:距离h41、h42:距离h51、h52:距离h61、h62:距离h71、h72、h73、h74:距离h81、h82、h83、h84、h85:距离h91、h92、h93、h94、h95、h96:距离

具体实施方式

9.为使熟悉本发明所属技术领域的普通技术人员能更进一步了解本发明,下文特列举本发明的数个较佳实施例,并配合所附图式,详细说明本发明的构成内容及所欲达成的效果。

10.本发明中针对「第一部件形成在第二部件上或上方」的叙述,其可以是指「第一部件与第二部件直接接触」,也可以是指「第一部件与第二部件之间另存在有其他部件」,致使第一部件与第二部件并不直接接触。此外,本发明中的各种实施例可能使用重复的元件符号和/或文字注记。使用这些重复的元件符号与文字注记是为了使叙述更简洁和明确,而非用以指示不同的实施例和/或配置之间的关联性。另外,针对本发明中所提及的空间相关的叙述词汇,例如:「在...之下」、「在...之上」、「低」、「高」、「下方」、「上方」、「之下」、「之上」、「

底」、「顶」和类似词汇时,为便于叙述,其用法均在于描述图式中一个部件或特征与另一个(或多个)部件或特征的相对关系。除了图式中所显示的摆向外,这些空间相关词汇也用来描述半导体装置在制作过程中、使用中以及操作时的可能摆向。举例而言,当半导体装置被旋转180度时,原先设置于其他部件「上方」的某部件便会变成设置于其他部件「下方」。因此,随着半导体装置的摆向的改变(旋转90度或其它角度),用以描述其摆向的空间相关叙述亦应通过对应的方式予以解释。

11.虽然本发明使用第一、第二、第三等用词,以叙述种种元件、部件、区域、层、和/或区块(section),但应了解此等元件、部件、区域、层、和/或区块不应被此等用词所限制。此等用词仅是用以区分某一元件、部件、区域、层、和/或区块与另一个元件、部件、区域、层、和/或区块,其本身并不意含及代表该元件有任何之前的序数,也不代表某一元件与另一元件的排列顺序、或是制造方法上的顺序。因此,在不背离本发明的具体实施例的范畴下,下列所讨论的第一元件、部件、区域、层、或区块亦可以第二元件、部件、区域、层、或区块等词称之。

12.本发明中所提及的「约」或「实质上」的用语通常表示在一给定值或范围的20%之内,较佳是10%之内,且更佳是5%之内,或3%之内,或2%之内,或1%之内,或0.5%之内。应注意的是,说明书中所提供的数量为大约的数量,亦即在没有特定说明「约」或「实质上」的情况下,仍可隐含「约」或「实质上」的含义。

13.请参照图1所示,其绘示本发明第一实施例中高压半导体装置100的示意图。本发明的高压半导体装置是指操作电压约为20至40伏特(v)的半导体装置,其例如是一横向扩散金氧半导体晶体管(laterally diffused metal oxide semiconductor transistor,ldmos transistor),可为横向扩散n型金氧半导体晶体管或是横向扩散p型金氧半导体晶体管,在本实施例中,高压半导体装置100是以横向扩散n型金氧半导体晶体管为实施样态进行说明,但并不以此为限。

14.首先,如图1所示,高压半导体装置100包括一基底110,例如是硅基底、磊晶硅基底、硅锗基底、碳化硅基底或硅覆绝缘(silicon-on-insulator,soi)基底等,以及设置在基底110内的一埋层(buried layer)120、第一井区160以及第二井区130等。具体来说,第一井区160具有该第一导电类型(如n型),并且,第一井区160内还形成有一漏极(drain)165。漏极165例如为同样具有该第一导电类型(如n型)的一掺杂区,该掺杂区的掺杂浓度大于第一井区160的掺杂浓度。另一方面,第二井区130邻接第一井区160设置,并具有一第二导电类型(例如是p型),该第二导电类型(如p型)与该第一导电类型(如n型)互补。在本实施例中,第二井区130在基底110内的深度例如是略大于第一井区160在基底110内的深度,如此,在如图1所示的剖面图中,第二井区130可环绕设置于第一井区160的外侧。换言之,第二井区130自一俯视图(未绘示)来看例如是整体围绕在第一井区160的外侧,但不以此为限。

15.第二井区130内形成有一源极(source)175。在一实施例中,第二井区130内还可选择进一步形成一第三井区170,第三井区170同样具有该第二导电类型(如p型),且第三井区170的掺杂浓度较佳大于第二井区130的掺杂浓度,而源极175则可设置在第三井区170内,并且包含相邻设置的一第一掺杂区175a以及一第二掺杂区175b。其中,第一掺杂区175a以及第二掺杂区175b分别包含该第一导电类型(如n型)以及该第二导电类型(如p型),并且,第一掺杂区175a以及第二掺杂区175b的掺杂浓度较佳大于第二井区130或第三井区170的

掺杂浓度。再如图1所示,埋层120进一步设置在第一井区160以及第二井区130下方,以作为高压半导体装置100的一绝缘(isolation)结构或抗贯穿结构(anti-punch-through),以避免电流直接自第一井区160贯穿(punch through)基底110的底部或内部,而影响高压半导体装置100的元件效能。在本实施例中,埋层120例如具有该第一导电类型(如n型),且其掺杂浓度较佳高于第一井区160或第二井区130的掺杂浓度。

16.第二井区130内还形成有一基体(body)区135,基体区135具有该第二导电类型(如p型)且其掺杂浓度大于第二井区130的掺杂浓度。基体区135较佳不直接接触设置在第一井区160内的漏极165,或是不直接接触同样设置在第二井区130内的源极175。举例来说,可选择在基底110上设置复数个绝缘结构200,绝缘结构200例如是通过局部硅氧化(local oxidation of silicon,locos)方法而形成的一场氧化层(field oxide,fox,如图1所示),亦可以是通过一沉积制程而形成的浅沟渠隔离(shallow trench isolation,sti)等。其中,在基体区135的两相对侧分别设置绝缘结构205和绝缘结构207,可通过绝缘结构205分别隔开基体区135与漏极165,或是基体区135与源极175,如图1所示。如此,基体区135与漏极165可彼此电性隔离,而基体区135还可通过一外部电路(未绘示)分别电性连接源极175的第一掺杂区175a以及第二掺杂区175b,使得基体区135与源极175可彼此等电位,但不以此为限。换言之,基体区175以及各个绝缘结构200(如绝缘结构205或绝缘结构207)从一俯视图(未绘示)来看可呈现一环状结构,如矩框状、圆环状或赛道形(racetrack-shaped)等合适形状,使得基体区135可环绕于漏极165以及源极175的外围设置,而绝缘结构205以及绝缘结构207则分别环绕于基体区135内侧以及外侧,但其具体设置态样并不以此为限。

17.此外,在一实施例中,高压半导体装置100的基底110内还可另包括一隔离区域,该隔离区域可外接至一隔离电压(v

iso

),以隔绝高压半导体装置100内部的高压电路。该隔离区域例如包括环绕在第二井区130外侧的一深井区150以及位于深井区150内的一隔离区155,如图1所示,其中,深井区150以及隔离区155例如皆具有该第一导电类型(如n型),并且隔离区155的掺杂浓度较佳大于深井区150的掺杂浓度。而在另一实施例中,高压半导体装置100的基底110内还可进一步包括另一基体区145,其是设置在一第四井区140内并且通过第四井区140整体环绕于高压半导体装置100的外侧,另一基体区145以及第四井区140同样具有该第二导电类型(如p型),藉此可进一步隔离高压半导体装置100以及其他主动元件,例如是另一高压半导体装置等。其中,另一基体区145的两相对侧还可分别设置绝缘结构201和绝缘结构203,以通过绝缘结构201隔开前述的隔离区155,如图1所示。

18.本实施例的高压半导体装置100可选择在源极175以及漏极165之间设置两个独立的电极结构,举例来说,该电极结构可例如是彼此分隔设置的第一闸极结构180以及第二闸极结构190,如图1所示。详细来说,第一闸极结构180以及第二闸极结构190可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层181、191、一闸极电极183、193以及环绕于闸极介电层181、191与闸极电极183、193外侧的一侧壁子185、195。其中,第一闸极结构180以及第二闸极结构190的闸极电极183、193相互分隔,其间的间隔g1例如是约为0.1至0.2微米(micrometer,μm),较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。较佳地,第一闸极结构180以及第二闸极结构190的闸极电极183、193之间的间隔g1位于第一井区160的范围内,并且,间隔g1可尽可能地缩小,使得第一闸极结构180以及第二闸极结构190一侧的侧壁子185、195可直接邻接,如图1所示,或是相互融合成一体(未绘示)。在此设置下,第一闸极结构180以及

第二闸极结构190可分别提供不同电压,进而改善高压半导体装置100的装置效能。

19.本领域的普通技术人员应可轻易了解,为能满足实际产品需求的前提下,本发明的高压半导体装置亦可能有其它态样,而不限于前述。举例来说,在前述实施例中,在缩短该闸极结构到漏极165之间距离的同时,随着该闸极结构越接近漏极165端的电场强度,可能导致高压半导体装置100的击穿电压降低。因此,根据本发明的另一实施例,提供一种高压半导体装置,其可在降低闸极结构到漏极之间的寄生电容的同时,一并提高该高压半导体装置的击穿电压,进而整体性地改善该高压半导体装置的元件可靠度。下文将进一步针对高压半导体装置的其他实施例或变化型进行说明。且为简化说明,以下说明主要针对各实施例不同之处进行详述,而不再对相同之处作重覆赘述。此外,本发明的各实施例中相同的元件以相同的标号进行标示,以利于各实施例间互相对照。

20.请参照图2所示,其绘示本发明第二实施例中高压半导体装置300的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置300的结构大体上与前述第一实施例所述高压半导体装置100相同,同样包括基底110、第一井区160、第二井区130、漏极165、源极175、基体区135以及绝缘结构200等,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置300可选择在源极175以及漏极165之间的第一井区160增设一绝缘层301,使得两个独立设置的电极结构(如图2所示的第一闸极结构380以及第二闸极结构390)可完全或部分跨设在绝缘层301上。

21.详细来说,第一闸极结构380以及第二闸极结构390同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层381、391、一闸极电极383、393以及环绕于闸极介电层381、391与闸极电极383、393外侧的一侧壁子385、395。其中,第一闸极结构380例如是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处(或者,可视为是第一闸极结构380横跨第一井区160及第二井区130的交界),而第二闸极结构390则是完全设置在第一井区160之内,使第二闸极结构390不会重叠第二井区130,并且,第二闸极结构390可紧邻第一闸极结构380。在此设置下,第一闸极结构380以及第二闸极结构390的闸极电极383、393即可相互分隔,其间的间隔g2例如是约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。较佳地,第一闸极结构380以及第二闸极结构390的闸极电极383、393之间的间隔g2可位于第一井区160的范围内,并且,位于绝缘层301之上,如图2所示。绝缘层301例如是通过一沉积制程(deposition process)所形成的一介电材质层,例如是一氧化硅层,但不以此为限。其中,绝缘层301的厚度较佳大于第一闸极结构380或第二闸极结构390的闸极介电层381、391的厚度,然而,本领域的普通技术人员应可理解绝缘层301的具体厚度、含氧量以及致密度等参数均可依据实际产品需求而对应调整。

22.在本实施例中,第二闸极结构390完全跨设在绝缘层301上,使得闸极电极393整体到基底110之间的距离h31(即是指闸极电极393顶面到基底110顶面之间的距离)为一定值;而第一闸极结构380则是一部分跨设在绝缘层301上,且另一部分直接设置在基底110上,使得该部分的闸极电极383(如跨设在绝缘层301上的部分)到基底110之间的距离h32与该另一部分的闸极电极383(如直接设置在基底110上的部分)到基底110之间的距离h33可彼此不同。举例来说,第二闸极结构390的闸极电极393顶面穿过绝缘层301再到基底110顶面的距离h31、第一闸极结构380的闸极电极383顶面直接到基底110顶面的距离h33以及第一闸极结构380的闸极电极383顶面穿过绝缘层301再到基底110顶面的距离h32可达到不同高度

的场板(field-plate),可藉此降低表面电场(reduced surface field,resurf),而有助于提高高压半导体装置300的击穿电压。

23.再者,可参照图3所示,其绘示本发明第三实施例中高压半导体装置400的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置400的结构大体上与前述第二实施例所述高压半导体装置300相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置400选择使第一闸极结构480直接设置在基底110上,而第二闸极结构490则部分跨设在一绝缘层401之上。本实施例的绝缘层401同样是通过一沉积制程所形成的一介电材质层,如氧化硅层,并且,绝缘层401的各种参数条件同样可依据实际产品需求而对应调整。其中,绝缘层401的厚度较佳大于第一闸极结构480或第二闸极结构490的闸极介电层481、491的厚度,但不以此为限。

24.详细来说,第一闸极结构480以及第二闸极结构490同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层481、491、一闸极电极483、493以及环绕于闸极介电层481、491与闸极电极483、493外侧的一侧壁子485、495。在本实施例中,第一闸极结构480同样是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处,而第二闸极结构490则完全设置在第一井区160之内,并紧邻第一闸极结构480。在此设置下,第一闸极结构480以及第二闸极结构490的闸极电极483、493即同样会相互分隔,其间的间隔g3例如是约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。需注意的是,在本实施例中,由于间隔g3较小,以致第一闸极结构480以及第二闸极结构490一侧的侧壁子485、495可相互融合成一体,同时,第一闸极结构480以及第二闸极结构490的闸极介电层481、491亦可彼此相连而呈现一体成形的态样,如图3所示。如此,第一闸极结构480以及第二闸极结构490的闸极电极483、493之间的间隔g3则可位于闸极介电层481、491上,并且仍然位于第一井区160的范围之内,如图3所示。

25.此外,第二闸极结构490是一部分跨设在绝缘层401上,而另一部分则直接设置在基底110上,使得该部分的闸极电极493(如跨设在绝缘层401上的部分)到基底110之间的距离h41与该另一部分的闸极电极493(如直接设置在基底110上的部分)到基底110之间的距离h42可彼此不同。举例来说,第一闸极结构480的闸极电极483顶面直接到基底110顶面的距离h42、第二闸极结构490的闸极电极493顶面直接到基底110顶面的距离h42以及第二闸极结构490的闸极电极493顶面穿过绝缘层401再到基底110顶面的距离h41可达到两种不同高度的场板,如此,同样有助于提高高压半导体装置400的击穿电压。

26.接着,请参照图4所示,其绘示本发明第四实施例中高压半导体装置500的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置500的结构大体上与前述第二实施例所述高压半导体装置300或是前述第三实施例所述高压半导体装置400相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置500选择在源极175以及漏极165之间增加设置一绝缘层501,绝缘层501例如是通过该局部硅氧化方法而形成的一场氧化层,并且,其制程可选择性地与前述绝缘结构200的制程一并进行。由此,绝缘层501可部分设置在基底110内并部分突出于基底110顶面,而两个独立设置的电极结构(如图4所示的第一闸极结构580以及第二闸极结构590)可在后续制程中选择完全或部分跨设在绝缘层501上。

27.详细来说,第一闸极结构580以及第二闸极结构590同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层581、591、一闸极电极583、593以及环绕于闸极介电层581、591与闸极电极583、593外侧的一侧壁子585、595。其中,第一闸极结构580同样是设置在第一井区

160以及第二井区130的交界处,而第二闸极结构590则是完全设置在第一井区160之内,并紧邻第一闸极结构580。在此设置下,第一闸极结构580以及第二闸极结构590的闸极电极583、593可相互分隔,其间的间隔g4例如是约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。较佳地,第一闸极结构580以及第二闸极结构590的闸极电极583、593之间的间隔g4同样位于第一井区160的范围内,并位于绝缘层501之上,如图4所示。

28.需注意的是,在本实施例中,第二闸极结构590完全跨设在绝缘层501上,使得闸极电极593整体上到基底110之间的距离h51(即是指闸极电极593顶面到基底110顶面之间的距离)为一定值;而第一闸极结构580则是一部分跨设在绝缘层501上,且另一部分直接设置在基底110上,使得该部分的闸极电极583(如跨设在绝缘层501上的部分)到基底110之间的距离h51与该另一部分的闸极电极583(如直接设置在基底110上的部分)到基底110之间的距离h52可彼此不同。举例来说,第一闸极结构580的闸极电极583顶面穿过绝缘层501再到基底110顶面的距离h51、第一闸极结构580的闸极电极583顶面直接到基底110顶面的距离h52、以及第二闸极结构590穿过绝缘层501再到基底110顶面的距离h52可达到两种不同高度的场板,亦可使高压半导体装置500具有较高的击穿电压。

29.再者,可参照图5所示,其绘示本发明第五实施例中高压半导体装置600的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置600的结构大体上与前述第四实施例所述高压半导体装置500相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置600选择使第一闸极结构680直接设置在基底110上,而使得第二闸极结构690部分跨设在一绝缘层601之上。本实施例的绝缘层601同样是通过该局部硅氧化方法而形成的一场氧化层,并且,其制程可选择性地与前述绝缘结构200的制程一并进行。

30.第一闸极结构680以及第二闸极结构690同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层681、691、一闸极电极683、693以及环绕于闸极介电层681、691与闸极电极683、693外侧的一侧壁子685、695。在本实施例中,第一闸极结构680同样是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处,而第二闸极结构690则完全设置在第一井区160之内,并紧邻第一闸极结构680。在此设置下,第一闸极结构680以及第二闸极结构690的闸极电极683、693同样可相互分隔,其间的间隔g5例如是约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。需注意的是,在本实施例中,由于间隔g5较小,以致第一闸极结构680以及第二闸极结构690一侧的侧壁子685、695可相互融合成一体而填满间隔g5,同时,第一闸极结构680以及第二闸极结构690的闸极介电层681、691亦可彼此相连而呈现一体成形的态样,如图5所示。如此,第一闸极结构680以及第二闸极结构690的闸极电极683、693之间的间隔g5则可位于闸极介电层681、691上,并且仍然位于第一井区160的范围之内,如图5所示。

31.此外,第二闸极结构690是一部分跨设在绝缘层601上,而另一部分则直接设置在基底110上,使得该部分的闸极电极693(如跨设在绝缘层601上的部分)到基底110之间的距离h61与该另一部分的闸极电极693(如直接设置在基底110上的部分)到基底110之间的距离h62可彼此不同。举例来说,第一闸极结构680的闸极电极683顶面直接到基底110顶面的距离h62、第二闸极结构690的闸极电极693顶面直接到基底110顶面的距离h62、以及第二闸极结构690穿过绝缘层601再到基底110顶面的距离h61可达到两种不同高度的场板,同样有助于提高高压半导体装置600的击穿电压。

32.然后,请参照图6所示,其绘示本发明第六实施例中高压半导体装置700的剖面示

意图。本实施例中的高压半导体装置700的结构大体上与前述第三实施例所述高压半导体装置400相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置700选择在源极175以及漏极165之间增加设置一绝缘层701,使得第二闸极结构790可部分跨设在一绝缘层701之上。其中,绝缘层701同样是通过该沉积制程所形成的一介电材质层,如氧化硅层等,而绝缘层701的各种参数条件同样可依据实际产品需求而对应调整。并且,本实施例的高压半导体装置700还可额外包括另一电极结构,例如是一电容结构770,设置在绝缘层701以及第二闸极结构790上。

33.详细来说,第一闸极结构780以及第二闸极结构790同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层781、791、一闸极电极783、793以及环绕于闸极介电层781、791与闸极电极783、793外侧的一侧壁子785、795。第一闸极结构780同样是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处,而第二闸极结构790则完全设置在第一井区160之内,并紧邻第一闸极结构780。在此设置下,第一闸极结构780以及第二闸极结构790的闸极电极783、793同样会相互分隔,其间的间隔g6例如是位于第一井区160的范围之内,如图6所示,且大体上约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。

34.在本实施例中,还进一步在第二闸极结构790上方形成一绝缘层703,且部分的绝缘层703会覆盖下方的第一井区160、绝缘层701以及第二闸极结构790,如图6所示。绝缘层703例如是通过另一沉积制程所形成的一介电材质层,如氧化硅层等,但不以此为限。较佳地,绝缘层703的制程可选择与高压半导体装置700的一般制程一并进行,例如可选择与部分屏蔽基底110以避免形成金属硅化物的一保护层(未绘示)一并形成,但亦可选择通过其他制程形成。然后,于绝缘层703上依序形成一介电层(mip insulator)771以及一导体层773,部分重叠于下方的第二闸极结构790。在一实施例中,导体层773可提供不同电压,达到不同的功能。举例而言,当导体层773通过一外部电路(未绘示)而与源极175电性连接时,导体层773、介电层771以及第二闸极结构790的闸极电极793可共同组成电容结构770,例如是由多晶硅、绝缘层以及导体层所堆栈而成的电容结构(metal-insulator-polysilicon,mip)。在此设置下,可提升击穿电压,并且,可降低高压半导体装置700的闸极结构与漏极165间的寄生电容(parasitic capacitance,c

gd

)。另一方面,当导体层773通过另一外部电路(未绘示)而与第一闸极780连接时可降低半导体装置700的导通电阻。

35.藉此,部分跨设在绝缘层701上的第二闸极结构790同样可达到两种高度的场板效应,例如可包括由第二闸极结构790的闸极电极793顶面直接到基底110顶面的距离h71以及由第二闸极结构790的闸极电极793顶面穿过绝缘层701再到基底110顶面的距离h72所达到的不同场板。另外,电容结构770的导体层773穿过介电层771以及绝缘层703到基底110顶面的距离h73,或者是电容结构770的导体层773穿过介电层771、绝缘层703与绝缘层701再到第一井区160表面的距离h74皆可达到不同高度的场板效应,使得本实施例的高压半导体装置700的击穿电压可进一步提升。

36.请再参照图7所示,其绘示本发明第七实施例中高压半导体装置800的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置800的结构大体上与前述第二实施例所述高压半导体装置300相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置800选择在源极175以及漏极165之间增加设置一绝缘层801,并且,绝缘层801可进一步包含相互分隔的两部分801a、801b,使得两个独立设置的电极结构(如图7所示的闸极结构880以

及电容结构870)可分别地跨设在绝缘层801上,进而达到更多不同高度的场板效应。其中,绝缘层801同样是通过该沉积制程所形成的一介电材质层,如一氧化硅层等,再通过一图案化制程形成两部分801a、801b。

37.详细来说,闸极结构880是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处,并部分跨设在绝缘层801的第二部分801b上。如图7所示,闸极结构880包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层881、一闸极电极883以及环绕于闸极介电层881与闸极电极883外侧的一侧壁子885。另一方面,电容结构870例如由导体层773、介电层771以及电极结构883共同构成,电极结构870完全设置在第一井区160之内,并部分重叠于下方的闸极结构880以及绝缘层801的第二部分801b。此外,在本实施例中,还进一步在电容结构870以及绝缘层801之间形成绝缘层803,以部分覆盖下方的第一井区160以及绝缘层801的第一部分801a。绝缘层803同样是通过另一沉积制程所形成的一介电材质层,如氧化硅层等,并且,可选择与部分屏蔽基底110以避免形成金属硅化物的一保护层(未绘示)一并形成,或是单独形成。

38.在本实施例中,闸极结构880的闸极电极883顶面直接到基底110顶面的距离h81,以及闸极结构880的闸极电极883顶面穿过绝缘层801的第二部分801b再到基底110顶面的距离h82可达到两种高度(即h81、h82)的场板效应。此外,电容结构870的导体层873的顶面穿过介电层871以及绝缘层801的第二部分801b再到基底110顶面的距离h83,电容结构870的导体层873跨设在闸极结构880上的部分的顶面穿过介电层871以及绝缘层801的第二部分801b再到基底110表面的距离h84,电容结构870的导体层873穿过介电层871、绝缘层803以及绝缘层801的第一部分801a再到基底110表面的距离h85等,可提供至少五个不同高度(即h81、h82、h83、h84以及h85)的场板,有效地降低表面电场(resurf),使得本实施例的高压半导体装置800的击穿电压可进一步提升。

39.请参照图8所示,其绘示本发明第八实施例中高压半导体装置900的剖面示意图。本实施例中的高压半导体装置900的结构大体上与前述第六实施例所述高压半导体装置700相同,相同之处不再赘述。本实施例与前述实施例的主要差异在于高压半导体装置900选择在源极175以及漏极165之间设置绝缘层901,绝缘层901可包含相互分隔的两部分901a、901b,使得三个独立设置的电极结构(如图8所示的第一闸极结构980、第二电极结构990以及电容结构970)可分别地跨设在绝缘层901的两部分901a、901b上,提供导体层973可具有渐变高度,进而达到更多不同高度的场板,以降低表面电场。

40.详细来说,第一闸极结构980以及第二闸极结构990同样可分别包括依序堆栈于基底110上的一闸极介电层981、991、一闸极电极983、993以及环绕于闸极介电层981、991与闸极电极983、993外侧的一侧壁子985、995。第一闸极结构980同样是设置在第一井区160以及第二井区130的交界处,而第二闸极结构990则完全设置在第一井区160之内,部分跨设在绝缘层901的第二部分901b上并紧邻第一闸极结构980,如图8所示。在此设置下,第一闸极结构980以及第二闸极结构990的闸极电极983、993同样会相互分隔,其间的间隔g7例如是位于第一井区160的范围之内,且大体上约为0.1至0.2微米,较佳为0.13至0.16微米,但不以此为限。

41.此外,在本实施例中,还进一步形成绝缘层903,以部分覆盖下方的第一井区160以及绝缘层901的第一部分901a。绝缘层903同样是通过另一沉积制程所形成的一介电材质层,如氧化硅层等,并且,可选择与部分屏蔽基底110以避免形成金属硅化物的一保护层(未

绘示)一并形成,或是单独形成。之后,再在绝缘层903上形成电容结构970,例如由导体层973、介电层971以及电极结构993共同构成。电容结构970完全设置在第一井区160的范围之内,如此,可完全重叠于设置在下方的绝缘层903以及绝缘层901的第一部分901a,并部分重叠于绝缘层901的第二部分901b以及第二闸极结构990,如图8所示。

42.在本实施例中,闸极结构990的闸极电极993顶面直接到基底110顶面的距离h91,以及闸极结构990的闸极电极993顶面穿过绝缘层901的第二部分901b再到基底110顶面的距离h92同样可达到两种高度(即h91、h92)的场板效应。此外,电容结构970的导体层973穿过介电层971以及绝缘层901的第二部分901b再到基底110顶面的距离h93,电容结构970的导体层973穿过介电层971以及绝缘层903到基底110顶面的距离h94,电容结构970的导体层973跨设在闸极结构990上的部分的顶面穿过介电层971以及绝缘层901的第二部分901b再到基底110顶面的距离h95,电容结构970的导体层973穿过介电层971、绝缘层903以及绝缘层901的第一部分901a再到基底110表面的距离h96等,可提供至少六个不同高度(即h91、h92、h93、h94、h95以及h96)的场板,有效地降低表面电场,使得本实施例的高压半导体装置900的击穿电压可进一步提升。

43.整体来说,本发明的高压半导体装置是设置两个或两个以上独立设置的电极结构,例如闸极结构或是由多晶硅、绝缘层以及导体层依序堆栈的电容结构等,并且在该等电极结构与基底之间设置厚度不同、设置位置不同或是让该等电极结构覆盖程度不同的绝缘层,使得各该电极结构的顶面到该基底顶面之间的距离,或者是该电极结构的顶面穿过不同的绝缘层、介电层或者绝缘层以及介电层的组合再到该基底顶面之间的距离可具有多种不同的高度,进而使得该高压半导体装置可达到多种高度的场板效应,而具有明显较高的击穿电压。在本发明的设置态样下,可在避免增加场板结构的横向长度的前提下,有效地提高电流增益,进而使得该高压半导体装置可获得更高的击穿电压。此外,本发明还可一并改善闸极到漏极之间的寄生电容过高的问题,提升该高压半导体装置的元件可靠度与装置效能。由此,本发明的设置态样可应用于各种高压半导体装置,虽然在前述实施例中是以横向扩散n型金氧半导体晶体管为实施样态进行说明,但本领域者应可轻易理解,在其他实施例中,亦可应用于其他不同型态的高压半导体装置。以上所述仅为本发明的优选实施例,凡依本发明权利要求所做的同等变化与修饰,皆应属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1