扇出型封装结构的制作方法

[0001]

本实用新型涉及半导体封装技术领域,特别是涉及一种扇出型封装结构。

背景技术:

[0002]

更低成本、更可靠、更快及更高密度的电路是集成电路封装追求的目标。随着5g通讯和人工智能时代的到来,应用于此类相关领域的芯片所要传输和高速交互处理的数据量较大,且移动互联网以及物联网方面的需求越来越强劲,电子终端产品的小型化和多功能化成为产业发展的大趋势。如何将不同种类的高密度芯片集成封装在一起,以构成一个功能强大且体积功耗较小的系统,已成为半导体芯片先进封装领域的一大挑战。

[0003]

其中,扇出型晶圆级封装(fowlp)由于其输入/输出端口(i/o)较多、集成灵活性较好,已成为目前较为先进的扇出型封装方法之一。但现有的扇出型封装技术中,由于布线精度有限从而使得封装体的面积较大厚度较高,而且存在工序繁多、可靠性不高等诸多问题。

[0004]

因此,提供一种新的扇出型封装结构,实属必要。

技术实现要素:

[0005]

鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种扇出型封装结构,用于解决现有技术中封装体积难以缩小、封装集成度较低等问题。

[0006]

为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型提供一种扇出型封装结构,所述扇出型封装结构包括:

[0007]

第一重新布线层,所述第一重新布线层包括相对的第一面及第二面;

[0008]

第二重新布线层,所述第二重新布线层包括相对的第一面及第二面;

[0009]

金属连接柱,位于所述第一重新布线层的第二面及所述第二重新布线层的第一面之间,且与所述第一重新布线层及第二重新布线层电连接;

[0010]

半导体芯片,位于所述第一重新布线层的第二面及所述第二重新布线层的第一面之间,且所述半导体芯片的背面与所述第一重新布线层相键合,所述半导体芯片的正面远离所述第一重新布线层且与所述第二重新布线层电连接;

[0011]

封装层,位于所述第一重新布线层的第二面及所述第二重新布线层的第一面之间,覆盖所述第一重新布线层、金属连接柱及半导体芯片;

[0012]

堆叠芯片封装体及被动元件,位于所述第一重新布线层的第一面上,且与所述第一重新布线层电连接;

[0013]

填充层,位于所述堆叠芯片封装体与所述第一重新布线层之间,且填满所述堆叠芯片封装体与所述第一重新布线层之间的间隙;

[0014]

金属凸块,位于所述第二重新布线层的第二面上,且与所述第二重新布线层电连接。

[0015]

可选地,还包括覆盖所述第一重新布线层、堆叠芯片封装体及被动元件的塑封层。

[0016]

可选地,所述堆叠芯片封装体包括epop存储器。

等的空间关系词语来描述附图中所示的一个元件或特征与其他元件或特征的关系。将理解到,这些空间关系词语意图包含使用中或操作中的器件的、除了附图中描绘的方向之外的其他方向。此外,当一层被称为在两层“之间”时,它可以是所述两层之间仅有的层,或者也可以存在一个或多个介于其间的层。本文使用的“介于

……

之间”表示包括两端点值。

[0043]

在本申请的上下文中,所描述的第一特征在第二特征“之上”的结构可以包括第一和第二特征形成为直接接触的实施例,也可以包括另外的特征形成在第一和第二特征之间的实施例,这样第一和第二特征可能不是直接接触。

[0044]

需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图示中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,其组件布局型态也可能更为复杂。

[0045]

如图1所示,本实施例提供一种扇出型封装方法,本实施例可将多种具有不同功能的芯片整合在一个封装结构中,从而可提高扇出型封装结构的整合性;通过第一重新布线层、第二重新布线层及金属连接柱,实现了三维垂直堆叠封装,可有效提高封装结构的集成度,且可有效缩短传导路径,以降低功耗、提高传输速度,增大数据处理量。

[0046]

首先,参阅图2,提供支撑衬底100,于所述支撑衬底100上形成分离层200。

[0047]

具体的,所述支撑衬底100可包括玻璃衬底、金属衬底、半导体衬底、聚合物衬底及陶瓷衬底中的一种。在本实施例中,所述支撑衬底100优选成本较低,且容易在其表面形成所述分离层200,且能降低后续的剥离工艺难度的玻璃衬底,但并非局限于此。所述分离层200可包括胶带及聚合物层中的一种,当采用所述聚合物层时,可通过旋涂工艺将聚合物涂覆于所述支撑衬底100的表面,然后采用紫外固化或热固化工艺使其固化成型。本实施例中,所述分离层200选用lthc光热转换层,使得后续步骤可以基于激光等方法对所述lthc光热转换层进行加热,以使所述支撑衬底100自所述lthc光热转换层处分离,降低剥离的工艺难度,降低损伤。

[0048]

接着,参阅图3~图4,于所述分离层200上形成第一重新布线层300,所述第一重新布线层300包括与所述分离层200相接触的第一面及相对的第二面。

[0049]

具体的,本实施例中先在所述分离层200的表面形成介质层301,之后再形成图形化的金属布线层302,且根据工艺需要,可重复形成所述介质层301及金属布线层302的步骤,以增加导电通道,本实施例中仅包括1层所述介质层301及1层所述金属布线层302,以降低所述第一重新布线层300的厚度,但所述第一重新布线层300的具体层数可根据需要进行选择。其中,所述介质层301的材料可包括环氧树脂、硅胶、pi、pbo、bcb、氧化硅、磷硅玻璃,含氟玻璃中的一种;所述金属布线层302的材料可包括铜、铝、镍、金、银、钛中的一种。

[0050]

接着,参阅图5,于所述第一重新布线层300的第二面上形成金属连接柱400,且所述金属连接柱400与所述第一重新布线层300电连接。

[0051]

具体的,可采用焊线工艺形成所述金属连接柱400,其中,所述焊线工艺可包括热压焊线工艺、超声波焊线工艺及热压超声波焊线工艺中的一种;所述金属连接柱400的材料可包括au、ag、cu、al中的一种或组合,所述金属连接柱400的形成方法及材质的选择此处不作过分限制。

[0052]

接着,参阅图6,提供半导体芯片500,所述半导体芯片500位于所述第一重新布线

层300的第二面上,且所述半导体芯片500的背面与所述第一重新布线层300相键合,所述半导体芯片500的正面远离所述第一重新布线层300的第二面。

[0053]

作为示例,所述金属连接柱400的高度大于所述半导体芯片500的高度。

[0054]

具体的,当所述金属连接柱400的高度大于所述半导体芯片500的高度时,在后续的减薄工艺中,可降低对所述半导体芯片500的损伤。所述金属连接柱400及半导体芯片500的高度的设置也可根据所述半导体芯片500的种类进行选择,此处不作过分限制。

[0055]

接着,参阅图7~图8,采用封装层600封装所述第一重新布线层300、金属连接柱400及半导体芯片500,且所述封装层600显露所述金属连接柱400及所述半导体芯片500的焊盘。

[0056]

具体的,形成所述封装层600的方法可包括压缩成型、传递模塑成型、液封成型、真空层压及旋涂中的一种,所述封装层600的材料可包括聚酰亚胺、硅胶以及环氧树脂中的一种。其中,在形成所述封装层600后,还可包括采用研磨或抛光的方法作用于所述封装层600的顶面,以提供平整的所述封装层600的顶面。

[0057]

接着,参阅图9,于所述封装层600上形成第二重新布线层700,所述第二重新布线层700包括与所述封装层600相接触的第一面及相对的第二面,且所述第二重新布线层700与所述金属连接柱400及半导体芯片500的焊盘电连接。

[0058]

作为示例,所述第二重新布线层700的厚度大于所述第一重新布线层300的厚度。

[0059]

具体的,所述第二重新布线层700的材质、结构、制备可参阅所述第一重新布线层300,此处不再赘述,本实施例中,由于所述第二重新布线层700具有较多的导电通道,因此所述第二重新布线层700的厚度大于所述第一重新布线层300的厚度,所述第一重新布线层300及第二重新布线层700的具体尺寸此处不作过分限制。

[0060]

接着,参阅图10,形成金属凸块800,且所述金属凸块800与所述第二重新布线层700电连接,其中,所述金属凸块800可包括铜金属凸块、镍金属凸块、锡金属凸块及银金属凸块中的一种,具体种类可根据需要进行选择。

[0061]

接着,参阅图11,提供承载体900,并剥离所述支撑衬底100,以显露出所述第一重新布线层300的第一面。具体的,由于本实施例中,所述分离层200采用所述lthc光热转换层,因此可基于激光进行加热即可使所述支撑衬底100自所述lthc光热转换层处相互分离,但剥离所述支撑衬底100的方法并非局限于此,具体可根据所述支撑衬底100及分离层200的材质进行选择。

[0062]

接着,参阅图12,对所述第一重新布线层300进行激光刻蚀,以显露所述第一重新布线层300中的所述金属布线层302。

[0063]

接着,参阅图13~图14,提供堆叠芯片封装体110及被动元件120,所述堆叠芯片封装体110及被动元件120位于所述第一重新布线层300的第一面上,且所述堆叠芯片封装体110及被动元件120均与所述第一重新布线层300中显露的所述金属布线层302电连接。

[0064]

作为示例,所述堆叠芯片封装体110包括epop存储器。

[0065]

作为示例,所述被动元件120包括电阻、电容及电感中的一种或组合。

[0066]

具体的,本实施例中,所述堆叠芯片封装体110为epop存储器,但并非局限于此,也可根据需要采用其他封装体,同样的,所述被动元件120也可根据需要进行设置,此处不作过分限制。

[0067]

接着,参阅图15,采用填充层130,填充所述半导体芯片500与所述第一重新布线层300之间的间隙。

[0068]

具体的,所述填充层130可包括环氧树脂层、聚酰亚胺层及硅胶层中的一种,以通过具有绝缘性的所述填充层130填充所述间隙,以加强所述半导体芯片500与所述第一重新布线层300的键合效果,形成一种保护层,避免水汽、氧气等作用于所述半导体芯片500及第一重新布线层300。所述填充层130的材质的选择,此处不作过分限制。

[0069]

最后,参阅图16,进行切割,以形成扇出型封装结构。

[0070]

作为示例,在形成所述填充层130之后及进行切割前,还包括采用塑封层140封装所述第一重新布线层300、堆叠芯片封装体110及被动元件120的步骤。

[0071]

具体的,参阅图17及图18,所述塑封层140包括环氧树脂层、聚酰亚胺层及硅胶层中的一种,具体制备方法可参阅所述封装层600,此处不作赘述。

[0072]

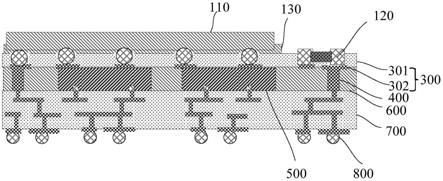

参阅图16,本实施例还提供一种扇出型封装结构,该扇出型封装结构可采用上述制备方法制备,但并非局限于此。本实施例中,采用上述制备方法制备所述扇出型封装结构,因此,有关所述扇出型封装结构的制备方法、材质等的选择,此处不作赘述。

[0073]

具体的,所述扇出型封装结构包括第一重新布线层300、第二重新布线层700、金属连接柱400、半导体芯片500、封装层600、堆叠芯片封装体110、被动元件120、填充层130及金属凸块800。其中,所述第一重新布线层300包括相对的第一面及第二面;所述第二重新布线层700包括相对的第一面及第二面;所述金属连接柱400位于所述第一重新布线层300的第二面及所述第二重新布线层700的第一面之间,且与所述第一重新布线层300及第二重新布线层700电连接;所述半导体芯片500位于所述第一重新布线层300的第二面及所述第二重新布线层700的第一面之间,且所述半导体芯片500的背面与所述第一重新布线层300相键合,所述半导体芯片500的正面远离所述第一重新布线层300且与所述第二重新布线层700电连接;所述封装层600位于所述第一重新布线层300的第二面及所述第二重新布线层700的第一面之间,覆盖所述第一重新布线层300、金属连接柱400及半导体芯片500;所述堆叠芯片封装体110及被动元件120位于所述第一重新布线层300的第一面上,且与所述第一重新布线层300电连接;所述填充层130位于所述堆叠芯片封装体110与所述第一重新布线层300之间,且填满所述堆叠芯片封装体110与所述第一重新布线层300之间的间隙;所述金属凸块800位于所述第二重新布线层700的第二面上且与所述第二重新布线层700电连接。

[0074]

作为示例,还包括覆盖所述第一重新布线层300、堆叠芯片封装体110及被动元件120的塑封层140。

[0075]

作为示例,所述堆叠芯片封装体110包括epop存储器。

[0076]

作为示例,所述被动元件120包括电阻、电容及电感中的一种或组合。

[0077]

作为示例,所述第二重新布线层700的厚度大于所述第一重新布线层300的厚度。

[0078]

作为示例,所述封装层600包括环氧树脂层、聚酰亚胺层及硅胶层中的一种;所述填充层130包括环氧树脂层、聚酰亚胺层及硅胶层中的一种。

[0079]

综上所述,本实用新型的扇出型封装结构,可将多种具有不同功能的芯片整合在一个封装结构中,从而可提高扇出型封装结构的整合性;通过第一重新布线层、第二重新布线层及金属连接柱,实现了三维垂直堆叠封装,可有效提高封装结构的集成度,且可有效缩短传导路径,以降低功耗、提高传输速度,增大数据处理量。

[0080]

上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1