一种液态有机电解质和锂金属电池

1.本发明涉及锂金属电池技术领域,尤其涉及一种液态有机电解质和锂金属电池。

背景技术:

2.随着锂电池市场化进程的日益深入,便携式电子设备和电动汽车对锂电池能量密度和循环寿命的要求也越来越高。传统的石墨负极,由于其较低的理论比容量,限制了锂离子电池能量密度的突破,已无法满足实际应用的需要。因此,随着对提升电池续航能力提出更高的要求,亟待开发可替代锂离子电池的高能量密度电池体系。相比之下,锂金属负极具有更低的氧化还原电位(-3.04v vs.she),更高的理论比容量(3850mah g-1

)以及更低的密度(0.534g cm-3

),因此具有较高的理论能量密度(>500wh kg-1

),在市场化应用中具有诸多优势,被视为极具潜力的下一代高能量电池体系。

3.然而,锂金属电池的实际应用受到锂枝晶生长和锂金属负极库伦效率低下等诸多挑战的阻碍;这主要是由于锂金属负极具有较高的化学活性,与电解液之间发生剧烈的化学反应,产生不稳定的界面;该界面层随着锂金属电池的循环发生动态演变和破碎重组,易引发严重的枝晶生长和电解液的持续消耗,导致电池库伦效率低下和短路等安全隐患。此外,当锂金属电池在4v以上的高电压状况下工作时,电解液的分解消耗更加剧烈,较大程度的加剧了电极界面的不稳定性。

4.因此,提高锂金属电池电极界面的稳定性对提升锂金属电池循环寿命和性能至关重要。合理设计电解液的成分搭配,对电极界面的成分和结构变化意义重大,进而影响锂金属电池的循环稳定性。醚类化合物由于其较低的氧化稳定性,在高电压情况下极易氧化分解,但是在高电压锂金属电池的实际应用中副反应严重。因此,有必要开发一种基于醚类化合物的有机液态电解质,兼容锂金属负极的可逆循环和高电压锂金属电池的稳定运行。

技术实现要素:

5.本发明解决的技术问题在于提供一种液态有机电解质,其应用于锂金属电池,使锂金属电池具有优异的长期循环性能。

6.有鉴于此,本技术提供了一种液态有机电解质,包括锂盐与有机溶剂,所述有机溶剂包括非对称结构的醚类化合物。

7.优选的,所述醚类化合物选自甲基丁基醚。

8.优选的,所述锂盐选自磺酰亚胺锂盐。

9.优选的,所述锂盐选自双氟甲烷磺酰亚胺锂。

10.优选的,所述有机溶剂中醚类化合物的体积分数为90~100%。

11.优选的,所述锂盐和所述有机溶剂的摩尔比为1:(1.2~4)。

12.优选的,所述锂盐和所述有机溶剂的摩尔比为1:1.2、1:2、1:3或1:4。

13.本技术还提供了一种锂金属电池,包括正极、负极和有机电解质,其特征在于,所述有机电解质为所述的液态有机电解质。

14.本技术提供了一种液态有机电解质,包括锂盐和有机溶剂,其中,有机溶剂包括非对称结构的醚类化合物;本技术提供的液态有机电解质中采用了非对称结构的醚类化合物,其保证了电解液与锂金属具有很好的相容性,实现了锂金属负极的无枝晶沉积,使得到的锂金属电池具有较高的锂金属负极库伦效率和循环稳定性,保证了锂金属电池的长期循环稳定性。进一步的,有机溶剂甲基丁基醚和锂盐双氟甲烷磺酰亚胺锂的配合,使得锂金属电池的长期循环稳定性得到了显著提高。

附图说明

15.图1为本发明实施例1~4制备的电解质作为工作电解液的库伦效率-循环圈数曲线图;

16.图2为本发明实施例1~4制备的电解质中锂金属沉积形貌照片;

17.图3为本发明应用实施例1~4制备的电解质组装的锂金属电池的循环性能曲线图;

18.图4为本发明对比例制备的电解质作为工作电解液的库伦效率-循环圈数曲线图;

19.图5为本发明对比例制备的电解质中锂金属沉积形貌照片;

20.图6为本发明应用实施例4和对比例制备的电解质组装的锂金属电池的循环性能曲线图。

具体实施方式

21.为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。

22.鉴于现有技术中锂金属电池对性能的需求,本技术提供了一种液态有机电解质,其采用非对称结构的醚类化合物和锂盐配合,实现了电解液和锂金属良好的相容性,最终保证了锂金属电池的长期循环稳定性。具体的,本发明实施例公开了一种液态有机电解质,包括锂盐与有机溶剂,所述有机溶剂包括非对称结构的醚类化合物。

23.本技术提供的锂盐和醚类化合物能够实现与锂金属负极较好的兼容性,可抑制锂枝晶生长,并实现较高的稳定性。

24.在本技术中,所述液态有机电解质是将各种原料直接混合得到,具体是将锂盐加入至一种或两种溶剂组成的混合溶液中。所述液态有机电解质中的锂盐具体选自磺酰亚胺类锂盐,更具体选自双氟甲烷磺酰亚胺锂(lifsi)。

25.本技术液态有机电解质的溶剂中包括具有非对称结构的醚类化合物,具体选自甲基丁基醚(bme)。所述醚类化合物的体积分数为90~100%,在具体实施例中,所述醚类化合物的体积分数为100%;该体积分数是醚类化合物占所有有机溶剂总量的体积分数。

26.所述液态有机电解质中的锂盐的浓度为1~4mol/l;在具体实施例中,所述液态有机电解质按照锂盐和溶剂的摩尔比进行配置,具体的,摩尔比为1:4、1:3、1:2和1:1.4;所述摩尔比为锂盐和溶剂的摩尔数之比。

27.本发明还提供了一种锂金属电池,包括正极、负极和电解质,所述正极和所述负极为本领域技术人员熟知的,所述电解质为上述方案所述的液态有机电解质。

28.为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明提供的液态有机电解质及其应用进行详细说明,本发明的保护范围不受以下实施例的限制。

29.实施例

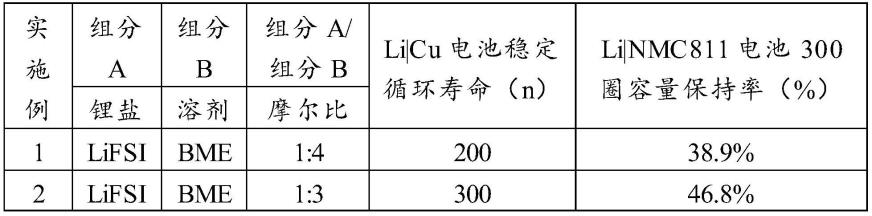

30.步骤1、一类醚类电解液,其组成如下:将锂盐双氟甲烷磺酰亚胺锂(lifsi)和溶剂甲基丁基醚(bme)混合,即得到液态电解质;具体的锂盐、溶剂的选择以及用量具体如表1所示,检测电池容量保持率,具体如表1所示;

31.步骤2、应用步骤1所配置的电解质组装锂金属电池,锂金属为负极,铜片为集流体,在恒电流充放电测试条件下,充放电电流密度为0.5macm-2

,放电容量为1mahcm-2

,充电截止电压为1v;如图1所示,由图1可知,本实施例制备的电解质组装的锂金属电池可实现较高的锂负极库伦效率;

32.步骤3、应用步骤1所配置的电解质实施例1~4组装li|cu半电池,锂金属为负极,铜片为集流体,在恒电流放电测试条件下,进行0.5macm-2

电流密度下的沉积实验;图2所示为实施例1~4电解质中的锂金属沉积形貌,沉积容量为0.5mahcm-2

,a-d分别为lifsi-4bme,lifsi-3bme,lifsi-2bme和lifsi-1.4bme电解液中的沉积形貌;

33.步骤4、应用步骤1所配置的电解质实施例1~4组装锂金属电池,锂金属为负极,镍钴锰nmc811为正极,在恒电流充放电测试条件下,进行0.5c充电和1c放电条件下的循环。如图3所示,可得到长循环测试的结果。

34.表1不同电解液成分以及电池容量保持率数据表

[0035][0036][0037]

根据步骤1~4所示的实验数据以及表1所提供的电池稳定性数据可知,基于双氟甲烷磺酰亚胺锂和甲基丁基醚的液态电解质中,lifsi-1.4bme电解液与锂金属负极和nmc811正极的兼容性最好。

[0038]

对比例

[0039]

本对比例提供了一种使用对称结构醚类化合物的液态有机电解质,具体的,所使用的锂盐为双氟甲烷磺酰亚胺锂,溶剂为乙二醇二甲醚dme。

[0040]

步骤1、应用1:1.4的锂盐/溶剂比,将锂盐双氟甲烷磺酰亚胺锂和溶剂乙二醇二甲醚混合,即得到液态电解质;具体的锂盐、溶剂的选择以及用量具体如表2所示,检测电池稳定性,具体如表2所示;

[0041]

步骤2、应用步骤1所配置的基于对称结构醚类化合物的液态有机电解质组装锂金属电池,锂金属为负极,铜片为集流体,在恒电流充放电测试条件下,充放电电流密度为0.5macm-2

,放电容量为1mahcm-2

,充电截止电压为1v;如图4所示,锂负极循环稳定性较差;

[0042]

步骤3、应用步骤1所配置的电解质对比例1组装li|cu半电池,锂金属为负极,铜片为集流体,在恒电流放电测试条件下,进行0.5ma cm-2

电流密度下的沉积实验;图5所示为对比例电解质中的锂金属沉积形貌,沉积容量为0.5mah cm-2

,呈现出较多的枝晶状沉积形貌。

[0043]

步骤4、应用实施例4和对比例1所配置的电解液,即基于非对称结构醚类化合物甲基丁基醚和对称结构醚类化合物乙二醇二甲醚的液态有机电解质得到了柱状锂金属电池,锂金属为负极,镍钴锰nmc811为正极,在恒电流充放电测试条件下,进行不同充放电倍率下的循环;如图6所示,基于非对称结构醚类化合物甲基丁基醚的液态有机电解质呈现出更高的容量释放稳定;

[0044]

表2对比例电解液成分以及电池稳定性数据表

[0045][0046][0047]

由上述的实施例可知,使用由磺酰亚胺类锂盐和非对称性结构醚类化合物组成的电解液能够得到高性能的锂金属电池。同时,醚类化合物在电解液中的比例与电池性能之间没有简单的对应关系,与醚的种类、锂盐的含量都有关。

[0048]

以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

[0049]

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1