一种发光装置的制作方法

1.本技术涉及一种半导体发光装置,具体地为一种led发光装置。

背景技术:

2.发光二极管(英文简称led),是一种固体半导体发光器件。随着led 技术的发展,led 的模组波段逐渐往近紫外甚至深紫外方向发展。众所周之,紫外(uv)led作为新一代绿色光源,具有光效高、寿命长、节能、环保等众多优点,其应用领域越来越广泛,如室内外消毒、背光源、uv打印、医疗、餐饮、植物生长等。

3.目前对于uvled封装工艺,较为常见的是覆铜氮化铝陶瓷材料作为封装基板,石英玻璃材料作为光学元件。覆铜氮化铝陶瓷支架和石英玻璃材料之间形成的腔体,有无填充(腔体为真空)、气体填充和非气体填充三类,其中无填充和气体填充方案中腔体折射率均接近1,而石英玻璃材料折射率为1.4~1.6,因而从发光二极管120发出的光进入腔体,然后进入石英玻璃材料过程中存在较多的全反射损失。非气体填充方式包括固体和液体填充,固体填充多采用硅胶、环氧树脂,然而,环氧树脂材料因易黄化、变性,尤其在uvled封装领域不再使用;硅胶在可见光领域使用较为常见,而在uvc波段仍然存在开裂风险。

4.然而,在实际生产过程中,封装基板与光学元件之间一般通过硅胶材料粘结,若采用液体填充腔体,这种结构在实际工艺中会出现腔体内的液体与粘结层的硅胶材料接触或两者接触可能导致石英玻璃材料与封装基板结合效果不好,从而导致封装结构气密性差。

技术实现要素:

5.针对现有发光装置中存在的缺陷,本技术提供一种发光装置,该发光装置中采用金属粘结层使封装基板与光学元件结合,可以避免由于液态的填充层与胶材类粘结层接触从而导致发光装置气密性不良的问题。

6.根据本技术的一实施例,提供一种发光装置,包括:封装基板,具有相对设置的第一表面和第二表面;至少一个发光二极管,设置在所述封装基板的第一表面上;光学元件,设置在所述封装基板的第一表面上,且所述封装基板和所述光学元件之间形成一空腔,且所述发光二极管位于所述空腔中,所述光学元件具有靠近所述发光二极管的入射面和远离所述发光二极管的出射面;填充层,所述填充层位于所述空腔内,所述填充层包围所述发光二极管;金属粘结层,位于所述封装基板和所述光学元件之间。

7.可选地,所述填充层与所述金属粘结层接触。

8.可选地,所述金属粘结层的厚度为5μm至200μm。

9.可选地,所述金属粘结层包括与所述光学元件接触的第一层和与所述封装基板接触的第二层。

10.可选地,所述第一层为au,所述第二层为aus。

11.可选地,所述封装基板的第一表面包括固晶区和环绕所述固晶区的非固晶区,所述发光二极管固定于所述固晶区,所述金属粘结层与所述非固晶区接触。

12.可选地,所述非固晶区包括金属镀层,所述金属粘结层与所述非固晶区的金属镀层接触。

13.可选地,所述金属粘结层与所述非固晶区的金属镀层的总厚度为20μm至300μm。

14.可选地,所述填充层与所述光学元件的入射面的距离小于或者等于150μm。

15.可选地,所述填充层与所述光学元件的入射面完全接触。

16.可选地,所述空腔含有气泡。

17.可选地,所述填充层的折射率介于所述发光二极管和所述光学元件之间的折射率。

18.可选地,所述填充层为液体。

19.可选地,所述填充层为全氟聚醚、水或者硅流体。

20.可选地,所述发光二极管发射的波长为200-400nm。

附图说明

21.附图用来提供对本技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本技术的实施例一起用于解释本技术,并不构成对本技术的限制。此外,附图数据是描述概要,不是按比例绘制。

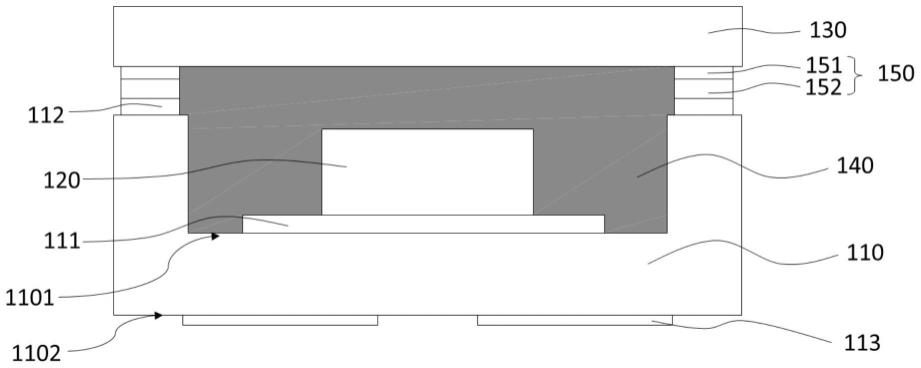

22.图1为本技术第一实施例的发光装置的示意图;

23.图2为现有技术;

24.图3为本技术第二实施例的发光装置的示意图;

25.图4为本技术第三实施例的发光装置的示意图;

26.图5为本技术第四实施例的发光装置的示意图。

27.附图标记说明:

28.110封装基板;1101第一表面;1102第二表面;111固晶区;112非固晶区;113焊盘电极;120发光二极管;130光学元件;131入射面;132出射面;140填充层;141 气泡;150 金属粘结层;151 第一层;152 第二层;s空腔;160粘结层。

具体实施方式

29.下面结合示意图对本技术的发光装置进行详细的描述,在进一步介绍本技术之前,应当理解,由于可以对特定的实施例进行改造,因此,本技术并不限于下述的特定实施例。还应当理解,由于本技术的范围只由所附权利要求限定,因此所采用的实施例只是介绍性的,而不是限制性的。除非另有说明,否则这里所用的所有技术和科学用语与本领域的普通技术人员所普遍理解的意义相同。

30.图1是本技术第一实施例的发光装置的示意图。如图1所示,本技术的发光装置包括封装基板110、至少一发光二极管120、光学元件130、填充层140和金属粘结层150。

31.封装基板110可包括具有优秀的支撑强度、散热性、绝缘性等的材料。封装基板110可包括具有高导热率的材料。此外,封装基板110可以由具有良好散热性质的材料制成,使得从芯片产生的热可被有效地排放到外部。在可选实施例中,封装基板110可包括绝缘材料。例如,封装基板110可包括陶瓷材料。封装基板110可包括低温共烧陶瓷(ltcc)或高温共烧陶瓷(htcc)。在另一可选实施例中,封装基板110可以设置有硅树脂、环氧树脂、包括塑料

材料的热固性树脂或高耐热性材料。在另一可选实施例中,封装基板110可包括金属化合物。封装基板110可包括具有140w/mk或更大导热率的金属氧化物。例如,封装基板110可包括氮化铝(aln)或氧化铝(al2o3)。

32.在一实施例中,封装基板110具有第一表面1101和与第一表面1101相对设置的第二表面1102。

33.封装基板110的第一表面1101设置有固晶区111,第二表面1102设置有连通固晶区111的焊盘电极113。发光二极管120设置在固晶区111上,例如可以通过焊接、共晶等方式连接至固晶区111。在可选实施例中,上述固晶区111由形成在封装基板110第一表面1101上的金属镀层形成,金属镀层在固晶区111形成分别连接发光二极管120的电极的正负电极区,焊盘电极113将设置在固晶区111的发光二极管120的正负电极结构电极引出。在本技术中,为了便于描述,将上述固晶区111的外侧区域定义为非固晶区112,该定义仅用于解释说明本技术,不能理解为对本技术的限定。非固晶区112上同样形成有金属镀层,非固晶区112上的金属镀层形成为环绕固晶区111,并与固晶区111间隔分布。形成固晶区111和非固晶区112的金属镀层可以是相同的金属材料也可以是不同的金属材料。采用相同的金属材料时,可以同时形成固晶区111和非固晶区112的金属镀层。该金属镀层厚度介于30-100μm之间,优选为30μm、40μm、50μm、60μm或者80μm。在一实施例中,金属镀层的材料可以为au。

34.发光二极管120设置于封装基板110的第一表面1101的固晶区111上。虽然未详细示出,但是可以理解的是,发光二极管120可以包括衬底,形成在衬底表面的半导体层,该半导体层包括可以依次形成在衬底表面的第一导电型半导体层、有源层以及第二导电型半导体层,第一导电型半导体层、活性层及第二导电型半导体层可以分别包括iii-v族系化合物半导体,例如,可以包括(algain)n等氮化物半导体。第一导电型半导体层可以是包括n型杂质(例如,si)的导电型半导体层,第二导电型半导体层可以是包括p型杂质(例如,mg)的导电型半导体层。并且,活性层可以夹设于第一导电型半导体层与第二导电型半导体层之间,并且可以包括多量子阱结构(mqw),并且可以确定组成比,以能够发出所期望的峰值波长的光。发光二极管120还包括分别与上述第一导电型半导体层和第二导电型半导体层电连接的正负电极结构,发光二极管120的正负电极结构连接至封装基板110第一表面1102的固晶区111,例如可以通过焊接、共晶等方式连接,由此实现发光二极管120的固定。发光二极管120的正负电极结构可以通过封装基板110第二表面1102的焊盘电极113引出。

35.在一种实施方式中,发光二极管120包括上表面以及与上表面相对设置的下表面,以及位于上表面和下表面之间的侧表面。该上表面用于出射光线,该下表面用于散发热量和固定在封装基板110上。该发光二极管不仅上表面可以出射光线,该侧表面也可以出射光线。

36.发光二极管120可以是正装或倒装或垂直芯片;发光二极管120可以为紫外芯片,其波长介于200-380nm之间,具体来说可以是长波(代号uva,波长315-380nm)、中波(uvb,280-315nm)、短波(uvc,200-280nm),发光波长可以根据实际用途的需要选择,比如用于表面杀菌、表面固化等;发光二极管120的数目可以根据功率需求等因素选择,也可以根据不同的用途在同一个发光装置中选择不同波长的紫外发光二极管,或者搭配至少一个紫外发光二极管以及其他波长芯片。

37.光学元件130设置于封装基板110的第一表面1101上,且与封装基板110之间形成

一空腔s。发光二极管120位于空腔s内。

38.在一实施例中,光学元件130包括诸如石英玻璃的玻璃材料,优选于200-400nm之间的透光率大于80%。光学元件130可以被限定为能够透射从发光二极管120发射的光而没有由于例如紫外光波长导致的诸如在分子之间的键断裂的损耗的材料。

39.填充层140位于空腔s中,并包覆发光二极管120,从而使得空腔s内的空气尽可能减少,避免发光二极管120出射的紫外光从光疏介质(空气)到光密介质(光学元件)的出射过程,减少在界面处发生全反射,提高发光二极管光线出射的几率从而提高该发光装置的外量子效率。

40.在一种实施方式中,填充层140可以含有f元素或者si-f或者c-f键或si-o键或c-c键或甲基或苯基,优选含有f元素。氟与碳具有强大的化学结合力,并且不会由于紫外光的分子结合引起断裂。其可以采用诸如全氟聚醚(氟油)、含氟树脂等材料,可以避免填充层140由于长期在200-400nm的紫外波段辐射时填充层140快速老化破裂,影响发光装置的出光效率和性能。

41.在一种实施方式中,填充层140可以为液态,如全氟聚醚(氟油)、水、硅流体等。

42.在一种实施方式中,填充层140的折射率介于1.3-1.7之间。由于光学元件130和发光二极管120的折射率大不相同,且两者之间存在间隙,则发光二极管120上表面出射的紫外光从光疏介质(空气)到光密介质(光学元件)的出射过程,设置填充层140的折射率介于光学元件130和发光二极管120的折射率之间,可以有效降低不同材料界面产生的全反射。在优选实施例中,填充层140的折射率介于光学元件130和发光二极管120的衬底折射率之间。

43.在一种实施方式中,填充层140对200-400nm的紫外波段的透过率大于70%,例如80%、90%,可以最小化光提取效率的损失以达到提高发光二极管120出光效率的目的。

44.封装基板110和光学元件130之间具有粘结层160。在一实施例中,如图2所示,封装基板110和光学元件130之间的粘结层160为胶材(例如,硅胶)时,胶材的量不易控制。当胶材的量过多时,在工艺制备加热过程中胶材会向封装基板110内流动,若空腔s内的填充层140为液体时,胶材可能会挤压空腔s内的填充层140从而可能使填充层140往外流,导致发光装置的气密性不良。

45.因而,在一优选实施例中,封装基板110和光学元件130之间具有金属粘结层150。如图1所示,该金属粘结层150包括与光学元件130接触的第一层151和与封装基板110接触的第二层152。第一层151可以为au,第二层152可以为ausn。第二层152与封装基板110上的非固晶区112上的金属镀层接触。封装基板110和光学元件130之间通过ausn共晶的方式粘结,可以避免由于液态的填充层140与胶材类粘结层接触从而导致发光装置气密性不良的问题。

46.在一实施例中,金属粘结层150的厚度可以为5μm至200μm,其中,第一层151的厚度可以大于或者等于0.05μm,第二层152的厚度可以为2μm至50μm。采用ausn共晶的工艺的金属粘结层150的厚度比胶材的粘结层的厚度来得薄,且封装基板110与光学元件130的接触面积相对稳定,两者之间的结合力更好,从而发光装置具有优异的气密性。

47.在一实施例中,金属粘结层150与封装基板110的非固晶区112上的金属镀层的总厚度为20μm至300μm。

48.在一实施例中,填充层140与金属粘结层150接触,但由于本实施例中的金属粘结层为ausn等金属材料共晶上去,并不会出现胶材类粘结层可能出现的气密性问题。

49.在一实施例中,第二层152的面积等于封装基板110上非固晶区112上的金属镀层面积。在另一实施例中,第二层152的面积可以小于封装基板110上非固晶区112上的金属镀层面积,只要第二层152能够形成一个闭环结构即可保证发光装置的气密性,且可以降低成本。

50.第二实施例

51.第二实施例可以采用第一实施例的技术特征,下面将描述第二实施例与第一实施例的区别特征。

52.如图3所示,填充层140填充空腔s内,并包覆发光二极管120。填充层140在空腔s靠近金属粘结层150和光学元件140的边缘处具有若干个气泡141,该气泡141的存在使得填充层140在边缘处具有弧形面,相比于填充层140完全填充于空腔s内发光二极管120射出的光线从直角射出,光线从弧形面取光效率更高。

53.第三实施例

54.第三实施例可以采用上述实施例的技术特征,下面将描述第三实施例与上述实施例的区别特征。

55.填充层140填充于空腔s内,并包覆发光二极管120;光学元件130具有靠近发光二极管120的入射面131和远离发光二极管120的出射面132。上述实施例中,填充层140与光学元件130的入射面131之间接触;在本实施例中,填充层140与光学元件130的入射面131之间的距离d小于或者等于150μm,优选为小于或者等于10μm、小于或者等于20μm、小于或者等于30μm、小于或者等于50μm、小于或者等于80μm、小于或者等于100μm、小于或者等于150μm。

56.第四实施例

57.第四实施例可以采用上述实施例的技术特征,下面将描述第四实施例与上述实施例的区别特征。

58.上述实施例中的光学元件130为石英玻璃,如图5所示,本实施例中的光学元件130可以根据出光角的要求选择为石英玻璃透镜,在另一实施例中光学元件也可以是树脂透镜等。

59.如上所述,本技术提供的发光装置,至少具备如下有益技术效果:

60.该发光装置中采用金属粘结层使封装基板与光学元件结合,可以避免由于液态的填充层与胶材类粘结层接触从而导致发光装置气密性不良的问题。

61.上述实施例仅例示性说明本技术的原理及其功效,而非用于限制本技术。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本技术的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本技术所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本技术的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1