一种耐用继电器的制作方法

本申请涉及继电器的,尤其是涉及一种耐用继电器。

背景技术:

1、继电器是一种自动化控制电路中的常见电控制器件,相当于一种“自动开关”,能够用小电流去控制大电流运作,因此在电路中能够起到自动调节、安全保护、转换电路等作用。

2、在相关技术中,继电器一般包括铁芯、线圈、衔铁、回位弹簧、动触点以及静触点。线圈缠绕在铁芯外侧,衔铁与铁芯对应设置,衔铁一端与回位弹簧连接、另一端与动触点连接,静触点对应动触点设置且包括常开静触头与常闭静触头。当对线圈两端加上一定的电压后,线圈通电产生电磁效应,铁芯对衔铁产生电磁吸力,使得动触点与常开静触点接触而接通电路;当线圈断电后,电磁吸力消失,回位弹簧带动衔铁复位,动触点与常闭静触点接触而断开电路。

3、针对上述中的相关技术,常开静触头与常闭静触头往往为平行设置,而衔铁通过左右摆动以分别接触常开静触头与常闭静触头,所以动触点至多能够与其中一个静触点接触时为完全贴合,动触点在与另一个静触点接触时无法完全贴合,导致受到的磨损较大,使用一段时间后,动触点一侧的磨损较大而导致接触不良。因此,存在使用寿命有限的问题。

技术实现思路

1、为了延长继电器的使用寿命,本申请提供一种耐用继电器,采用如下的技术方案:

2、一种耐用继电器,包括底座、输入组件、驱动组件以及输出组件,所述输入组件与输出组件均与底座连接,所述输入组件与输出组件通过驱动组件连接,所述输出组件包括动触头、常开静触头、第一静触片、常闭静触头以及第二静触片,所述动触头与驱动组件连接,所述常开静触头与第一静触片连接,所述常闭静触头与第二静触片连接,所述动触头一侧能够与常开静触头相互接触、另一侧能够与常闭静触头相互接触,所述第一静触片与第二静触片均对应动触头设置且与底座插接,当所述动触头与常开静触头接触时,所述动触头与常开静触头的相向端面贴合,当所述动触头与常闭静触头接触时,所述动触头与常闭静触头的相向端面贴合。

3、通过采用上述技术方案,对输入组件两端加上电压,使得输入组件通电并产生电磁效应,驱动组件能够被电磁吸力吸引而向输入组件移动,带动动触头与常开静触头接触,接通主电路;当输入组件断电后,电磁效应消失,驱动组件复位,使得动触头与常开静触头分离,而与常闭静触头接触,接通副电路。

4、动触头通过摆动而与常开静触头或常闭静触头接触,产生较大的冲击力,由于动触头与常开静触头接触时,动触头与常开静触头的相向端面贴合;动触头与常闭静触头接触时,动触头与常闭静触头的相向端面贴合,使得动触头与常开静触头、动触头与常闭静触头之间的接触面积最大,能够分散动触头的冲击力,进而减小磨损,延长动触头、常开静触头与常闭静触头的使用寿命,达到延长继电器使用寿命的目的。

5、可选的,所述输出组件还包括与驱动组件连接的导电片,所述导电片一侧设置有对应动触头的动触片,所述导电片固定连接有对应动触片的连接柱,所述动触片开设有供连接柱穿过的固定孔。

6、通过采用上述技术方案,由于动触片较薄,相较于原先的焊接固定,固定效果更佳。组装时,将动触片与导电片连接,使得连接柱穿过固定孔,再对连接柱进行铆压完成固定。

7、可选的,所述驱动组件包括铁芯、衔铁、连接片以及拉簧,所述铁芯与衔铁对应设置,所述衔铁一端与连接片固定连接、另一端与动触头连接并能够摆动,所述连接片与导电片连接,所述拉簧一端与导电片连接、另一端与连接片远离衔铁的一端连接。

8、通过采用上述技术方案,线圈通电后,铁芯能够产生电磁吸力吸引衔铁,衔铁带动动触头向靠近铁芯的方向移动从而与常开静触头接触,接通主电路,此时拉簧被拉开;线圈断电后,拉簧复位带动衔铁回位,使得动触头与常开静触头分离,动触头与常闭静触头接触,接通副电路。

9、可选的,所述连接片远离衔铁的一端固定连接有连接凸块,所述连接凸块背离拉簧的一侧设置有供拉簧卡入的连接槽。

10、通过采用上述技术方案,能够增强拉簧与连接片之间的连接强度,尽量避免工作时拉簧与连接片脱离;同时也便于组装,将拉簧直接卡入连接槽中即可。

11、可选的,所述导电片朝向连接片一侧两端均固定连接有固定片,所述连接片远离衔铁一侧的两端均开设有对应固定片的固定槽。

12、通过采用上述技术方案,组装时,将连接片直接与导电片连接,使得固定片卡入固定槽中即可,同时能够增强连接强度。

13、可选的,所述固定片设置有对应连接片的倒角。

14、通过采用上述技术方案,便于连接片卡入固定槽中。

15、可选的,所述衔铁靠近动触头的一端连接有导电件,所述导电件远离动触头的一端与导电片连接。

16、通过采用上述技术方案,衔铁较薄,导电有限,导电件能够增强导电效果,确保主电路的电流稳定性。

17、可选的,所述输入组件包括线圈、第一输入端子以及第二输入端子,所述线圈与底座连接并套接于铁芯外侧,所述第一输入端子与第二输入端子均与底座插接,所述线圈一端与第一输入端子连接、另一端与第二输入端子连接。

18、通过采用上述技术方案,需要接通主电路时,接通第一输入端子与第二输入端子,使得线圈通电;需要接通副电路时,断开第一输入端子与第二输入端子即可。

19、综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

20、1.通过第一静触片与第二静触片均对应动触头设置,使得动触头与常开静触头接触时,二者相向端面贴合,动触头与常闭静触头接触时,二者相向端面贴合,使得动触头与常开静触头、动触头与常闭静触头之间的接触面积最大,能够分散动触头摆动产生的冲击力,进而减小磨损,延长使用寿命;

21、2.通过设置连接柱,对动触片进行连接,替代传统的焊接方式,连接效果更佳;

22、3.通过设置连接凸块与连接槽,便于拉簧与连接片的组装,同时增强连接效果。

技术特征:

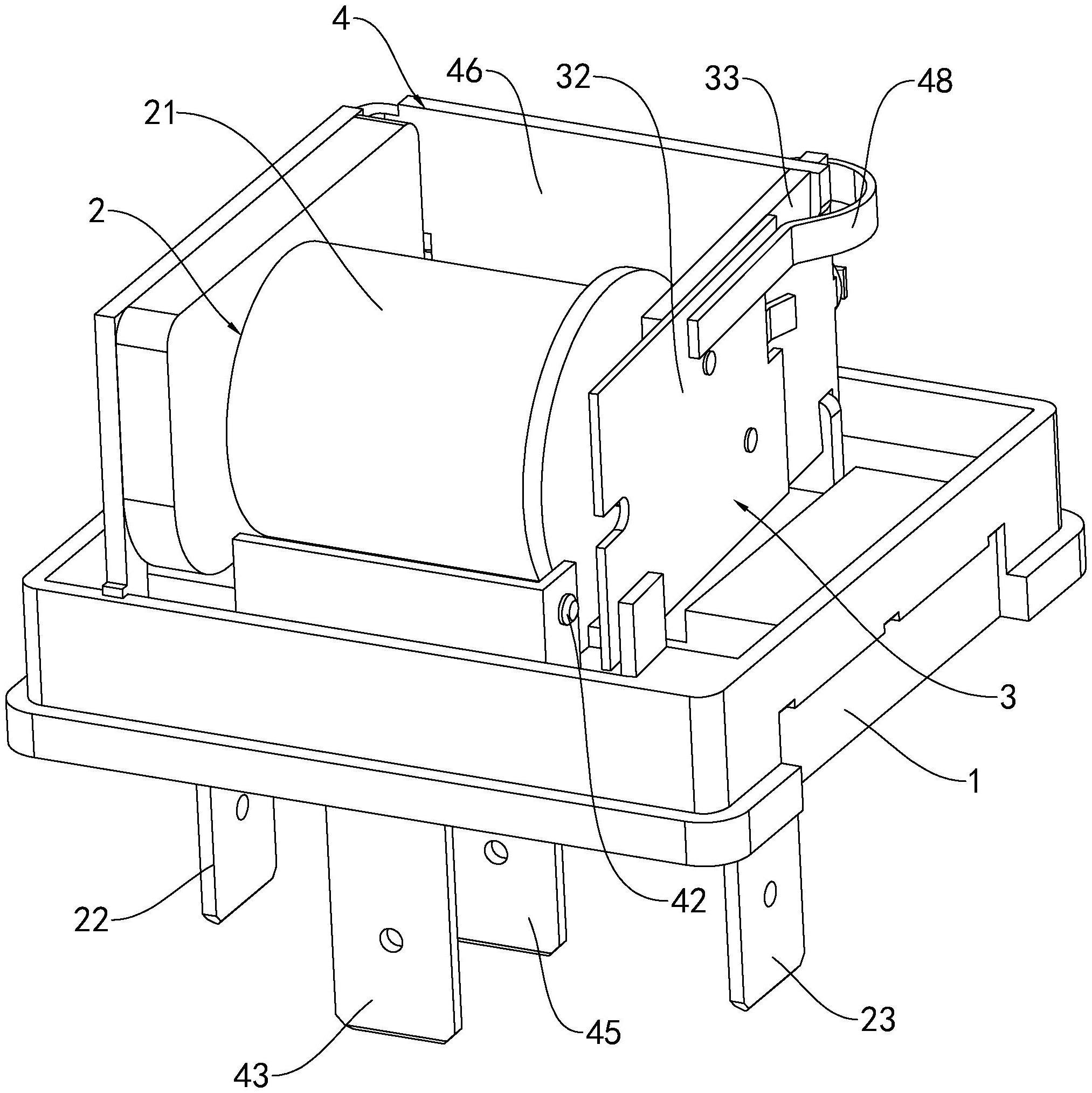

1.一种耐用继电器,包括底座(1)、输入组件(2)、驱动组件(3)以及输出组件(4),所述输入组件(2)与输出组件(4)均与底座(1)连接,所述输入组件(2)与输出组件(4)通过驱动组件(3)连接,所述输出组件(4)包括动触头(41)、常开静触头(42)、第一静触片(43)、常闭静触头(44)以及第二静触片(45),所述动触头(41)与驱动组件(3)连接,所述常开静触头(42)与第一静触片(43)连接,所述常闭静触头(44)与第二静触片(45)连接,所述动触头(41)一侧能够与常开静触头(42)相互接触、另一侧能够与常闭静触头(44)相互接触,其特征在于:所述第一静触片(43)与第二静触片(45)均对应动触头(41)设置且与底座(1)插接,当所述动触头(41)与常开静触头(42)接触时,所述动触头(41)与常开静触头(42)的相向端面贴合,当所述动触头(41)与常闭静触头(44)接触时,所述动触头(41)与常闭静触头(44)的相向端面贴合。

2.根据权利要求1所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述输出组件(4)还包括与驱动组件(3)连接的导电片(46),所述导电片(46)一侧设置有对应动触头(41)的动触片(47),所述导电片(46)固定连接有对应动触片(47)的连接柱(461),所述动触片(47)开设有供连接柱(461)穿过的固定孔(471)。

3.根据权利要求2所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述驱动组件(3)包括铁芯(31)、衔铁(32)、连接片(33)以及拉簧(34),所述铁芯(31)与衔铁(32)对应设置,所述衔铁(32)一端与连接片(33)固定连接、另一端与动触头(41)连接并能够摆动,所述连接片(33)与导电片(46)连接,所述拉簧(34)一端与导电片(46)连接、另一端与连接片(33)远离衔铁(32)的一端连接。

4.根据权利要求3所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述连接片(33)远离衔铁(32)的一端固定连接有连接凸块(331),所述连接凸块(331)背离拉簧(34)的一侧设置有供拉簧(34)卡入的连接槽(332)。

5.根据权利要求3所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述导电片(46)朝向连接片(33)一侧两端均固定连接有固定片(462),所述连接片(33)远离衔铁(32)一侧的两端均开设有对应固定片(462)的固定槽(333)。

6.根据权利要求5所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述固定片(462)设置有对应连接片(33)的倒角(4621)。

7.根据权利要求3所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述衔铁(32)靠近动触头(41)的一端连接有导电件(48),所述导电件(48)远离动触头(41)的一端与导电片(46)连接。

8.根据权利要求3所述的一种耐用继电器,其特征在于:所述输入组件(2)包括线圈(21)、第一输入端子(22)以及第二输入端子(23),所述线圈(21)与底座(1)连接并套接于铁芯(31)外侧,所述第一输入端子(22)与第二输入端子(23)均与底座(1)插接,所述线圈(21)一端与第一输入端子(22)连接、另一端与第二输入端子(23)连接。

技术总结

本申请涉及继电器的技术领域,尤其是涉及一种耐用继电器,其包括底座、输入组件、驱动组件以及输出组件,输入组件与输出组件均与底座连接,输入组件与输出组件通过驱动组件连接,输出组件包括动触头、常开静触头、第一静触片、常闭静触头以及第二静触片,动触头与驱动组件连接,常开静触头与第一静触片连接,常闭静触头与第二静触片连接,动触头一侧能够与常开静触头相互接触、另一侧能够与常闭静触头相互接触,第一静触片与第二静触片均对应动触头设置且与底座插接,当动触头与常开静触头接触时,动触头与常开静触头的相向端面贴合,当动触头与常闭静触头接触时,动触头与常闭静触头的相向端面贴合。本申请具有延长继电器使用寿命的效果。

技术研发人员:金冠帆,朱国龙

受保护的技术使用者:温州市吉姆汽车电器有限公司

技术研发日:20221224

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!