一种热管理系统、储能设备及光储系统的制作方法

本技术涉及能源,尤其涉及到一种热管理系统、储能设备及光储系统。

背景技术:

1、随着清洁能源的不断发展,用于储存电能的储能设备开始广泛的应用在多个领域中。目前,柜级或集装箱级的大型储能设备越来越多,以通过配置更多的电池来提升储能设备的电能存储能力。

2、储能设备中通常会配置热管理系统对设备内部的电池、功率模组等负载进行热管理,以使电池、功率模组等的温度能够保持在合理的温度范围内,保障储能设备的正常运行。而为了满足储能设备在不同场景下的冷热需求,热管理系统往往需要具备多种工作模式。目前,热管理系统一般通过多个电机控制多三通阀实现模式切换,这种设计导致热管理系统的结构较为复杂,布局也较为分散。

技术实现思路

1、本技术提供了一种热管理系统、储能设备及光储系统,以简化热管理系统的结构,提高热管理系统的集成度。

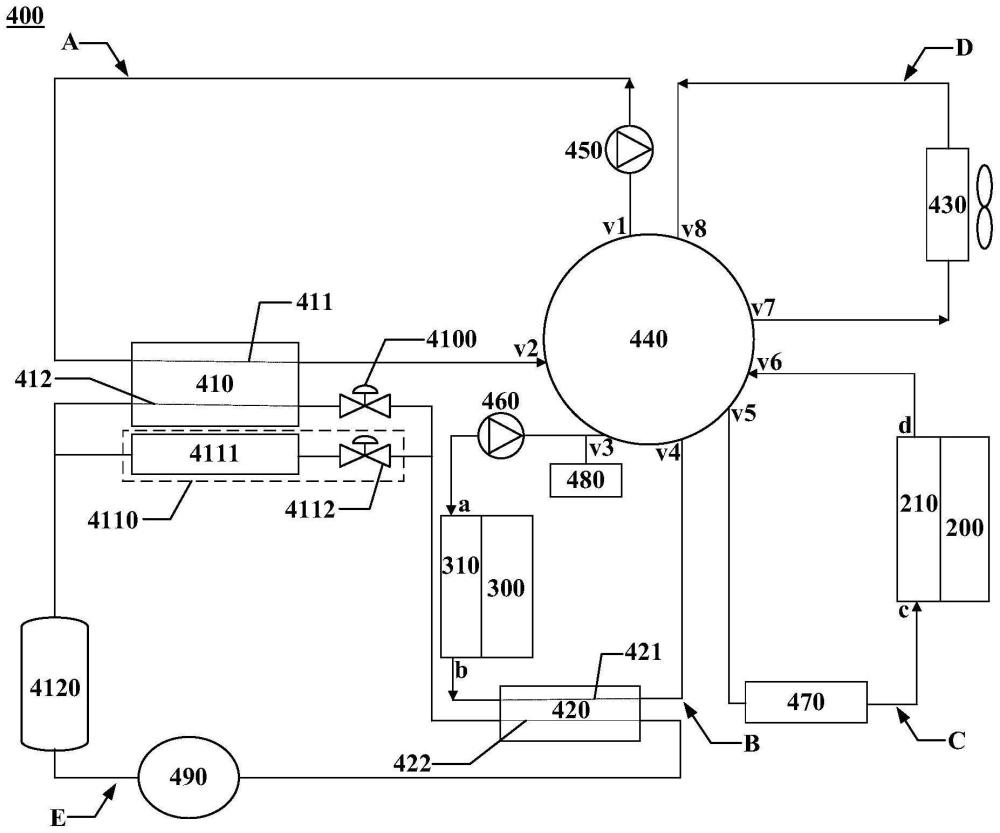

2、第一方面,本技术提供了一种热管理系统,该热管理系统包括第一通路,第二通路,第三通路,第四通路和多通阀。第一通路,第二通路,第三通路,第四通路均用于流通冷却液,多通阀包括第一端口、第二端口、第三端口、第四端口、第五端口、第六端口、第七端口及第八端口。其中,第一端口和第二端口分别与第一通路的入口和出口连接,第一通路包括蒸发器的冷却液流道,第一通路的入口连接蒸发器的冷却液流道的入口,蒸发器的冷却液流道的出口连接第一通路的出口;第三端口和第四端口分别与第二通路的入口和出口连接,第二通路包括冷凝器的冷却液流道、第一出液口和第一进液口,第一出液口用于与第一冷板的进液口连接,第一进液口用于与第一冷板的出液口连接,第二通路的入口连接第一出液口,第一进液口连接冷凝器的冷却液流道的入口,冷凝器的冷却液流道的出口连接第二通路的出口;第五端口和第六端口分别与第三通路的入口和出口连接,第三通路包括第二出液口和第二进液口,第二出液口用于与第二冷板的进液口连接,第二进液口用于与第二冷板的出液口连接,第三通路的入口连接第二出液口,第二进液口连接第三通路的出口;第七端口和第八端口分别与第四通路的入口和出口连接,第四通路包括换热器,第四通路的入口连接换热器的入口,换热器的出口连接第四通路的出口。多通阀用于导通第一端口与第六端口或者导通第一端口与第八端口;多通阀用于导通第二端口与第五端口或者导通第二端口与第七端口多;多通阀用于导通第三端口与第八端口或者导通第三端口与第六端口;多通阀用于导通第四端口与第七端口或者导通第四端口与第五端口。

3、在本技术中,将热管理系统划分为四个相对独立的通路,多通阀的每两个端口用于连接其中一个通路,因此,通过控制多通阀的各个端口之间的导通状态,即可以实现四个通路之间不同的连接方式,进而使四个通路之间可以形成多个不同的循环回路,为热管理系统实现多个工作模式提供可行性。并且,利用多通阀将四个通路建立连接关系,既可以提高热管理系统的集成度,也能够简化热管理系统的连接管路,从而有助于提升热管理系统的能效。

4、在一些实施方案中,热管理系统还包括第一泵和第二泵,第一泵和第二泵可分别连接于上述四个通路中的其中两个通路中,以驱动冷却液在不同通路连接形成的循环回路中循环流动,提高热管理系统的换热效率。

5、例如,一种实现中,第一泵连接于第一通路中,第一泵的入口连接第一通路的入口,第一泵的出口连接蒸发器的冷却液流道的入口,或者,第一泵的入口连接蒸发器的冷却液流道的出口,第一泵的出口连接第一通路的出口;第二泵连接于第二通路中,第二泵的入口连接第二通路的入口,第二泵的出口连接第一出液口,或者,第二泵的入口连接冷凝器的冷却液流道的出口,第二泵的出口连接第二通路的出口。通过将第一泵和第二泵分别连接第一通路和第二通路中,可以使热管理系统在不同工作模式下所运行的循环回路中均包括至少一个泵,从而提高各个循环回路的换热效率。

6、再例如,在另一种实现中,第一泵连接于第四通路中,第一泵的入口连接第四通路的入口,第一泵的出口连接换热器的入口,或者,第一泵的入口连接换热器的出口,第一泵的出口连接第四通路的出口;第二泵连接于第三通路中,第二泵的入口连接第三通路的入口,第二泵的出口连接第二出液口,或者,第二泵的入口连接第二进液口,第二泵的出口连接第三通路的出口。通过将第一泵和第二泵分别连接于第四通路和第三通路中,也能够使热管理系统在不同工作模式下所运行的循环回路中均包括至少一个泵,从而提高各个循环回路的换热效率。

7、在一些实施方案中,热管理系统还包括补液壶。在一种实现中,补液壶可连接于第二通路中,且补液壶相比于第二出液口更靠近第三端口,或者补液壶相比于冷凝器的冷却液流道的出口更靠近第四端口;在另一种实现中,补液壶也可以连接于第四通路中,且补液壶相比于换热器的入口更靠近第七端口,或者补液壶相比于换热器的出口更靠近第八端口。采用上述连接方式,补液壶不仅能够实现对热管理系统的各个循环回路实现补液功能,也能够给多通阀内部稳压,提高多通阀在不同连接状态下的工作稳定性。

8、在一些实施方案中,热管理系统还可以包括电加热器。在一种实现中,电加热器可以连接于第三通路中,电加热器的入口连接第三通路的入口,电加热器的出口连接第二出液口。在将第二冷板连接于第三通路中的情况下,电加热器可以在低温场景中对进入第二冷板的冷却液加热,进而通过冷板实现对第二负载的加热功能。

9、在另一种实现中,电加热器还可以连接于第二通路中,电加热器的入口连接冷凝器的冷却液流道的出口,电加热器的出口连接第二通路的出口。这样,在第二通路与第三通路连接形成循环回路的情况下,电加热器同样可位于第二冷板的上游,从而能够对进入第二冷板中的冷却液进行加热,进而实现对第二负载的加热功能。

10、在一些实施方案中,热管理系统还包括第五通路,第五通路用于流通冷媒。第五通路包括压缩机、膨胀阀、冷凝器的冷媒流道和蒸发器的冷媒流道,压缩机的出口连接冷凝器的冷媒流道的入口,冷凝器的冷媒流道的出口经过膨胀阀连接蒸发器的冷媒流道的入口,蒸发器的冷媒流道的出口连接压缩机的入口。可以看出,第五通路自身可形成为一个完整的压缩机驱动循环回路,热管理系统可以通过运行第五通路实现制热或制冷,从而满足热管理系统在不同场景下的工作需求。

11、在一些实施方案中,第五通路还包括除湿模块,除湿模块的入口连接冷凝器的冷媒流道的出口,除湿模块的出口连接压缩机的入口,因此,压缩机、冷凝器的冷媒流道、除湿模块可以顺序连接形成一个循环回路,热管理系统可通过运行该循环回路降低储能设备内部的湿度,以减小第一负载、第二负载及其他电器件被腐蚀的风险。

12、示例性地,除湿模块包括第二蒸发器和第二膨胀阀。第二膨胀阀的出口连接第二蒸发器的入口,第二膨胀阀的入口可作为除湿模块的入口,第二蒸发器的出口可作为除湿模块的出口,这样,通过使冷凝器的冷媒流道的出口连接第二膨胀阀的入口、第二蒸发器的出口连接压缩机的入口即可将除湿模块连接于对应的循环回路中。

13、在一些实施方案中,在第一场景下,多通阀用于导通第一端口与第六端口、第二端口与第五端口、第三端口与第八端口、第四端口与第七端口,这种情况下,第一通路与第三通路可连接形成第一循环回路,第二通路与第四通路可连接形成第二循环回路。在第一循环回路中,蒸发器的冷却液流道能够实现对冷却液的冷却降温,第二冷板能够利用降温后的冷却液冷却第二负载;在第二循环回路中,换热器能够实现对冷却液的冷却降温,第一冷板能够利用降温后的冷却液冷却第一负载。因此,在该场景下,热管理系统通过运行第一循环回路和第二循环回路可分别实现对第一负载和第二负载的散热。

14、在一些实施方案中,在第二场景下,多通阀用于导通第一端口与第八端口、第二端口与第五端口、第三端口与第六端口、第四端口与第七端口,这种情况下,第一通路、第三通路、第二通路、第四通路可连接形成第三循环回路。在第三循环回路中,换热器能够实现对冷却液的冷却降温,降温后的冷却液先进入第二冷板中,以使第二冷板冷却第二负载,然后再由第二冷板流向第一冷板中,以使第一冷板冷却第一负载。因此,在该场景下,热管理系统通过运行第三循环回路可以实现对第一负载和第二负载的散热。需要说明的是,冷却液在第二冷板中与第二负载换热后虽然温度有所升高,但与第一负载的温度相比,由第二冷板流出的冷却液仍然处于一个相对比较低的温度范围,因此可以继续为第一负载散热。

15、在一些实施方案中,在第三场景下,多通阀用于导通第一端口与第八端口、第二端口与第七端口、第三端口与第六端口、第四端口与第五端口,这种情况下,第一通路与第四通路可连接形成第四循环回路,第二通路与第三通路可连接形成第五循环回路。在第四循环回路中,换热器能够实现对冷却液的加热升温,蒸发器的冷却液流道能够加热蒸发器的冷媒流道内的冷媒;在第五循环回路中,冷凝器的冷却液流道能够实现对冷却液的加热升温,升温后的冷却液先进入第二冷板中,以使第二冷板加热第二负载,与此同时,冷却液的温度降低,降温后的冷却液再由第二冷板进入第一冷板,以使第一冷板冷却第一负载。因此,在该场景下,热管理系统通过运行第四循环回路和第五循环回路可以实现对第一负载的加热,并实现对第二负载的散热。

16、第二方面,本技术还提供了一种储能设备,该储能设备包括第一负载、第二负载、第一冷板、第二冷板以及前述第一方面任一实施方案中的热管理系统。其中,第二通路中的第一出液口与第一冷板的进液口连接,第一通路中的第一进液口与第一冷板的出液口连接,从而将第一冷板连接于第二通路中,第一冷板用于与第一负载热交换;第三通路中的第二出液口与第二冷板的进液口连接,第三通路中的第二出液口与第二冷板的出液口连接,从而将第二冷板连接于第三通路中,第二冷板用于与第二负载热交换。热管理系统在不同工作模式下运行时可以对流经第一冷板和第二冷板的冷却液的温度进行调节,进而实现对第一负载和第二负载的热管理,提升储能设备的运行能效。

17、在一些实施方案中,第一负载为功率模组,第二负载为电池模组。

18、在一种实现中,第一冷板与功率模组可以相互独立,第一冷板通过与功率模组导热接触实现对功率模组的散热;在另一种实现中,第一冷板也可以集成在功率模组中。类似地,第二冷板可以独立于电池模组,或者第二冷板也可以集成在电池模组中。

19、第三方面,本技术还提供了一种光储系统,该光储系统包括光伏发电设备、功率转换设备以及前述第二方面中的储能设备,功率设备连接在光伏发电设备与储能设备之间。其中,光伏发电设备用于产生直流电,功率转换设备用于将光伏发电设备产生的直流电转变为交流电后输送至储能设备,从而利用储能设备存储电能。

20、附图说明

21、图1为本技术实施例提供的储能设备的一种应用场景示意图;

22、图2为本技术实施例提供的储能设备的另一种应用场景示意图;

23、图3为本技术实施例提供的一种储能设备的结构示意图;

24、图4为本技术实施例提供的一种热管理系统的结构示意图;

25、图5为图4中所示的热管理系统以压缩机制冷模式运行时的示意图;

26、图6为图4中所示的热管理系统以压缩机制冷除湿模式运行时的示意图;

27、图7为图4中所示的热管理系统以自然散热模式运行时的示意图;

28、图8为图4中所示的热管理系统以自然散热除湿模式运行时的示意图;

29、图9为图4中所示的热管理系统以制热模式运行时的示意图;

30、图10为图4中所示的热管理系统以制热除湿模式运行时的示意图;

31、图11为本技术实施例提供的另一种热管理系统的结构示意图;

32、图12为本技术实施例提供的另一种热管理系统的结构示意图;

33、图13为本技术实施例提供的另一种热管理系统的结构示意图。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!