悬架行程控制系统的制作方法

悬架行程控制系统

[0001]

本申请要求2018年5月4日提交的美国非临时专利申请序列号15/972,006的权益和优先权,并且要求2019年3月18日提交的美国临时专利申请序列号62/820,103的权益和优先权,这些申请的内容均通过引用整体并入本文。

技术领域

[0002]

本主题涉及重型车轴/悬架系统,并且具体地涉及悬架行程控制系统。更具体地,本公开涉及一种用于重型车轴/悬架系统的悬架行程控制系统,所述系统成本低、易于制造、可定制并且可用于原始装备设计和制造以及售后和翻新应用中,因此,它可用于多种车轴/悬架系统,并且所述系统进一步消除或减少了对控制或限制悬架行程的其他悬架部件的需求,从而减少了悬架系统的非悬挂重量。

背景技术:

[0003]

诸如车辆驾驶室、半拖车或拖车的重型车辆通常配备有至少一个且通常多于一个的车轴/悬架系统。车轴/悬架系统从车辆框架上悬挂下来,并且通常将包括连接或固定到悬架联动装置的车轴,所述悬架联动装置定位并限制车轴在纵向和/或竖向方向上的移动,诸如例如板弹簧;呈刚性梁或梁弹簧或主支撑构件形式的前导臂或拖曳臂:或控制臂。悬架联动装置可移动地连接到车辆框架,诸如例如,在该示例中,当连杆的一端通过使用衬套、枢轴螺栓和支架可枢转地连接到车辆框架时,连杆的另一端通常经由空气弹簧附接到车辆框架。减震器也可以附接到连杆和车辆框架并在连杆与车辆框架之间延伸。

[0004]

在车辆的正常操作期间,附接到车轴的车轮在车辆正在行进的道路上遇到凸起和凹陷,从而迫使连杆和车轴上下移动,或者在上述特定示例中围绕旋转轴线枢转,从而限定行程弧。车轴/悬架系统的各个部件,特别是连杆衬套组件、空气弹簧和减震器,都在反作用于车辆车轮所遇到的载荷方面时配合。悬架系统用于为车辆框架提供缓冲,并最终最小化对框架和任何所运输货物的不适当磨损和损坏,并且还使乘客的乘坐舒适。

[0005]

在悬架系统的最大向下行程或完全回弹期间,需要一个形(positive)回弹止挡,以防止否则将会发生的对悬架元件部分(诸如空气弹簧(如果存在的话))并且在严重的情况下对连杆和其他悬架部件的损坏。减震器可以在悬架回弹期间提供这种形止挡。减震器还用作空气弹簧的液压阻尼器。然而,依靠减震器来满足回弹止挡要求会显著缩短减震器的寿命。此外,替代的回弹止挡技术(诸如使用链条等的技术)的成本和重量不是微不足道的,并且接近液压减震器的技术。

[0006]

空气弹簧技术的改进消除了对液压阻尼器的依赖。然而,使用现有的悬架行程控制技术无法实现这些技术的全部利益和优势,包括但不限于降低其所集成的悬架系统的总成本和重量的潜力。

[0007]

还期望限制悬架系统在纵向方向上的行程并且诸如例如在失去连杆的情况下为纵向控制提供冗余。

[0008]

本公开解决现有技术的悬架系统的需求和/或缺点。

技术实现要素:

[0009]

存在可以在本文所描述和要求保护的装置和系统中单独或一起体现的本主题的若干方面。这些方面可以单独使用或者与主题的其他方面组合使用,并且这些方面一起描述并不旨在排除单独使用这些方面或单独要求保护此类方面,如所附权利要求书所述。

[0010]

在本公开的一个方面,公开了一种用于车辆的悬架系统,其包括:车辆框架、车轴、纵向设置并可移动地连接到所述车辆框架的悬架联动装置、以及悬架行程控制系统。悬架行程控制系统包括:止挡柱,所述止挡柱在一个端部处固定到车辆框架并具有至少一个接触表面;以及主体和基部。主体具有限定内部空间的内表面。车轴、悬架联动装置和悬架行程控制构造通过车轴联接组件以如下方式联接,所述方式允许车轴、悬架联动装置和悬架行程控制构造至少部分地在竖向方向上移动。止挡柱定位在内部空间中以用于止挡柱的所述至少一个接触表面与悬架行程控制构造的主体的内表面的接合,以限制车轴或悬架联动装置的向下行程。

[0011]

在本公开的另一个方面,公开了一种用于车辆的悬架系统,其包括:车辆框架、车轴、悬架联动装置、以及悬架行程控制系统。悬架联动装置具有第一端部部分并在第一端部部分处可移动地连接到车辆框架以允许悬架联动装置至少部分地在竖向方向上移动。悬架行程控制系统包括止挡柱和悬架行程控制构造。止挡柱在一个端部处固定到车辆框架并具有第一接触部。悬架行程控制构造包括主体和基部并具有限定内部空间的内表面。车轴、悬架联动装置和悬架行程控制构造通过一个或多个紧固件相对于彼此固定,并且在第一位置或跳动位置与第二位置或回弹位置之间经历大体竖向移动。止挡柱定位在内部空间中以用于第一接触表面与悬架行程控制构造的内表面的第一部分的接合,以限制车轴或悬架联动装置在不平行于车轴的大体竖向移动的第一方向上的行程。

[0012]

在本公开的又一个方面,公开了一种用于车辆的悬架系统,其包括:车辆框架、车轴、纵向设置并可移动地连接到所述车辆框架的悬架联动装置、以及悬架行程控制系统。悬架行程控制系统包括止挡柱和悬架行程控制构造。止挡柱在一个端部处固定到车辆框架并具有第一表面和第二表面。悬架行程控制构造具有主体和基部并具有第一接触表面和第二接触表面,所述第一接触表面和第二接触表面彼此间隔开并在止挡柱的相对侧上。车轴、悬架联动装置和悬架行程控制构造通过一个或多个紧固件相对于彼此固定。悬架行程控制构造和止挡柱构造成在操作期间相对于彼此并根据悬架系统的移动而移动。止挡柱的第一表面和悬架行程控制构造的第一接触表面被定位用于彼此接合以限制悬架系统在第一方向上的移动,并且止挡柱的第二表面和悬架行程控制构造的第二接触表面被定位用于彼此接合以限制悬架系统在第二方向上的移动,并且第一方向和第二方向大体彼此相反。

[0013]

在本公开的又一个方面,公开了一种用于车辆的悬架系统,其包括:车辆框架、车轴、纵向设置并可移动地连接到所述车辆框架的悬架联动装置、以及悬架行程控制系统。悬架行程控制系统包括止挡柱,所述止挡柱在一个端部处固定到车辆框架并具有至少一个接触表面。悬架行程控制构造具有主体和基部。主体包括链节式部件(link),所述链节式部件具有限定伸长内部空间的内表面。车轴、悬架联动装置和悬架行程控制构造相对于彼此固定并且在悬架系统的操作期间经历大体竖向移动。止挡柱定位在内部空间中以用于止挡柱的所述至少一个接触表面与悬架行程控制构造的主体的内表面的接合,以在悬架系统的操作期间限制车轴或悬架联动装置的向下行程。

附图说明

[0014]

在描述优选示例时,参考附图。

[0015]

图1a是根据本公开的第一实施例的车辆悬架系统的一部分的后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于回弹位置的悬架行程控制系统。

[0016]

图1b是图1a的主题的侧立视图。

[0017]

图1c是图1a至图1b所示实施例的俯视平面图。

[0018]

图2a是根据本公开的第一实施例的车辆悬架系统的一部分的后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于跳动位置的悬架行程控制系统。

[0019]

图2b是图2a的主题的侧立视图。

[0020]

图2c是图2a至图2b所示实施例的俯视平面图。

[0021]

图3a是具有本公开的进一步修改的图1a至图2c的主题的后上部透视图。

[0022]

图3b是图3a的主题的侧立视图。

[0023]

图3c是图3a至图3b所示实施例的俯视平面图。

[0024]

图4a是没有轮端部的车辆悬架系统的左前侧透视图,所述车辆悬架系统结合处于中性状态的图1a至图2c的悬架行程控制系统。

[0025]

图4b是图4a所示的主题的侧立视图。

[0026]

图4c是包括图4a至图4b所示的部件和其镜像部件的分解的上部透视图。

[0027]

图4d是图1a至图4b所示实施例的悬架行程控制构造的未分解的上部透视图。

[0028]

图4e是图1a至图4b所示实施例的顶部安装垫的上部透视图。

[0029]

图4f是图1a至图4b所示实施例的选定部件的放大左侧立视图,其中车轴联接组件的顶部安装垫为虚线。

[0030]

图5a是本公开的第二实施例的悬架行程控制构造。

[0031]

图5b是根据本公开的第二实施例的车辆悬架的选定部件的后上部透视图,所述车辆悬架结合悬架行程控制系统。

[0032]

图5c是沿着平行于主支撑构件的竖向平面穿过中心螺栓截取的图5b所示的主题的剖视侧视图。

[0033]

图5d是图5b的主题的分解的左侧前下部透视图。

[0034]

图6a是根据本公开的第三实施例的车辆悬架系统的一部分的后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于回弹位置的悬架行程控制系统。

[0035]

图6b是图6a所示实施例的选定部件的左侧前上部透视图。

[0036]

图6c是图6b所示的选定部件的侧立视图。

[0037]

图6d是图6b至图6c所示的选定部件的顶部透视图。

[0038]

图6e是图6b至图6d所示的选定部件的前端视图。

[0039]

图7是根据本公开的第四实施例的车辆悬架系统的一部分的后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于中性状态的悬架行程控制系统。

[0040]

图8是根据本公开的第五实施例的车辆悬架系统的一部分的侧立视图,所述车辆悬架系统结合处于回弹位置的悬架行程控制系统。

[0041]

图9是根据本公开的第六实施例的车辆悬架系统的一部分的侧后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于跳动位置的悬架行程控制系统。

[0042]

图10a是根据本公开的第七实施例的车辆悬架系统的一部分的侧后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于中性状态的悬架行程控制系统。

[0043]

图10b是根据本公开的第七实施例的变体的车辆悬架系统的一部分的侧后上部透视图,所述车辆悬架系统结合处于中性状态的悬架行程控制系统。

[0044]

图11是具有不平行的上控制臂和下控制臂并且结合本公开的悬架行程控制系统的多连杆悬架的侧立视图。

[0045]

图12是结合本公开的悬架行程控制系统的四囊式悬架系统的侧立视图。

[0046]

图13a是根据本公开的第八实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0047]

图13b是处于中性状态的图13a所示实施例的非分解正视图。

[0048]

图13c是处于回弹位置的图13b所示实施例的正视图。

[0049]

图13d是处于跳动位置的图13b所示实施例的正视图。

[0050]

图13e是在一个状态下的图13b所示实施例的正视图,其中悬架系统已经经历了主支撑构件的损失或故障。

[0051]

图13f是图13b所示实施例的正视图,其中示例性增强结构被添加到悬架行程控制结构的主体。

[0052]

图14a是根据本公开的第九实施例的车辆悬架的选定部件的后上部透视图,所述车辆悬架结合处于中性状态的悬架行程控制系统。

[0053]

图14b是图14a所示的主题的侧立视图。

[0054]

图14c是图14a所示实施例的悬架行程控制构造的分解的上部透视图。

[0055]

图14d是处于跳动位置的图14a和图14b所示实施例的悬架行程控制构造的未分解的侧立视图。

[0056]

图14e是处于回弹位置的图14d所示实施例的悬架行程控制系统的侧立视图。

[0057]

图14f是在一个状态下的图14d所示实施例的悬架行程控制构造的侧立视图,其中悬架系统已经经历了主支撑构件的损失或故障。

[0058]

图15a是根据本公开的第十实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0059]

图15b是处于中性状态的图15a所示实施例的非分解正视图。

[0060]

图16a是根据本公开的第十一实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0061]

图16b是处于中性状态的图16a所示实施例的非分解正视图。

[0062]

图17a是根据本公开的第十二实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0063]

图17b是处于中性状态的图17a所示实施例的非分解正视图。

[0064]

图18a是根据本公开的第十三实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0065]

图18b是处于中性状态的图18a所示实施例的非分解正视图。

[0066]

图19a是根据本公开的第十四实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0067]

图19b是处于中性状态的图19a所示实施例的非分解正视图。

[0068]

图20a是根据本公开的第十五实施例的悬架行程控制系统的分解上部透视图。

[0069]

图20b是处于中性状态的图20a所示实施例的非分解正视图。

[0070]

图20c是处于回弹状态的图20a所示实施例的非分解正视图。

[0071]

图20d是在一个状态下的图20a所示实施例的正视图,其中悬架系统已经经历了主支撑构件的损失或故障。

[0072]

图20e是处于跳动状态的图20a所示实施例的非分解正视图。

具体实施方式

[0073]

本文所公开的实施例是为了提供对本主题的描述的目的,并且应当理解,主题可以未详细示出的各种其他形式和组合来体现。因此,本文所公开的特定设计和特征不应被解释为限制所附权利要求中限定的主题。

[0074]

结合本公开的第一示例性悬架行程控制系统的悬架系统总体以10指示(图4a和图4b)。图4a和图4b已经移除轮端部和制动器以更清楚地看到将在本文中提及或讨论的部件。转到图4a和图4b,示出了悬架系统10,其用于将车辆底盘的一侧上的纵向延伸框架构件12联接到设置在框架构件12下方的横向延伸车轴14。与本公开中的其他附图一样,将理解的是,附图示出了用于轮式车辆或拖车的一侧的系统,并且将在相对侧上设置类似的系统以形成完整的悬架系统。

[0075]

第一示例性悬架系统10包括至少一个纵向取向的悬架联动装置,在该示例中,所述悬架联动装置是大体z形或鹅颈形板弹簧的形式(也称为主支撑构件16),将理解的是,纵向取向的悬架联动装置可以是任何合适的伸长的单片式板弹簧、多片式板弹簧、梁弹簧、前导/拖曳臂、刚性悬架梁、控制臂或其他伸长的弹簧或梁元件,其在悬架联动装置的一个端部或端部部分处直接或间接(诸如经由衬套组件)固定或连接到车辆框架或副框架或吊架支架,并且在悬架联动装置的另一个端部或端部部分处直接或间接(诸如经由空气弹簧或衬套组件)固定或连接到车辆框架或副框架或吊架支架。

[0076]

作为图4a所示的第一示例性悬架系统中的主支撑构件16的悬架联动装置以上置式布置在车轴14上方延伸。在其他悬架系统中,在不脱离本公开的范围的情况下,悬架联动装置可以在车轴之上、之下、穿过或围绕车轴延伸。车轴14通过使用车轴联接组件来连接到主支撑构件16,在该示例中,所述车轴联接组件以下面讨论的方式将车轴14刚性地固定到悬架联动装置16。主支撑构件16也可移动地连接到车辆框架,以允许悬架联动装置16和车轴14在使用期间随悬架系统上下移动。在此示例中,主支撑构件16具有第一端部,所述第一端部包括圆柱形孔眼部分9,所述圆柱形孔眼部分使用本领域技术人员已知的材料和技术可枢转地连接到框架吊架支架8,所述材料和技术例如可包括适当地使用衬套和枢轴螺栓。在该示例中,车轴14和主支撑构件16绕旋转轴线枢转。在正常使用期间,车轴14和主支撑构件16的行程路径或移动通常遵循弧,所述弧主要由主支撑构件经由支架8与车辆框架的枢转连接限定。

[0077]

空气弹簧2在其上侧处附接到安装到框架构件12的空气弹簧支架4。空气弹簧2在其下侧处搁置在定位在主支撑构件16的远侧端部上的横向通道6上。还可以包括减震器(未示出),并且该减震器在其上端部处可枢转地连接到安装在车辆框架构件12上的支架,并在其底端部处附接到定位在主支撑构件16的尾部端部上的下减震支架。尽管结合第一示例性悬架行程控制系统的悬架系统(如图4a和图4b所示)采用空气弹簧,但它不限于这种构型,并且可以与其他悬架类型一起采用,诸如例如在us 9,050,873中示出的悬架类型,所述悬架类型采用具有减震器的直单叶弹簧设计,具有和不具有空气弹簧,以及在此提及或公开的其他悬架类型,而不脱离本公开的范围。

[0078]

如图4a和图4b所示,车轴联接组件18可操作地将车轴14联接到主支撑构件16。从

顶部安装垫开始,从顶部向下,车轴联接组件18包括:顶部安装垫或第一安装垫20,也称为第一引导板或夹板;将在下面进一步详细讨论的悬架行程控制构造46;设置在主支撑构件16和车轴14之间的可选的后倾楔形件22;以及底部安装垫或第二安装垫24,也称为第二引导板或夹板。一对u形紧固件组件26、28(其在第一示例性实施例中被示为第一和第二u形螺栓和连接器)用于将上述部件彼此固定地夹紧在一起。

[0079]

悬架行程控制系统包括上面提到的悬架行程控制构造46和止挡构件或止挡柱34,其将在本文后面讨论。悬架行程控制构造46具有主体48和基部42。主体48提供限定内部空间47的内表面。基部42在纵向、横向和竖向方向上延伸并支撑主体48,如本文中进一步讨论的。第一示例性悬架行程控制构造可以一体地形成为一件式构造,或者作为组件提供,诸如例如图4c、图4d和图4g所示,其中镜像、内侧和外侧元件46a、46b沿着居中定位的纵向竖向平面接合并且然后通过适当的方式(诸如例如通过焊接)固定在一起。

[0080]

在该第一示例性实施例中,悬架行程控制构造46的主体48是刚性结构,并且包括第一框架构件或第一部分62、第二框架构件或第二部分68和第三框架构件或第三部分74(图4d),其一起提供限定伸长内部空间或槽47的内表面。第一框架构件62、第二框架构件68和第三框架构件74中的每一者具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件62和第三框架构件74间隔开并从第一纵向端部部分大体竖向地延伸,所述第一纵向端部部分连接至基部42的单独的肩部部分56、80或从其过渡。在正常或普通操作状况期间,第一框架构件和第三框架构件的形状和取向遵循与车轴14和主支撑构件16的行程路径或方向大致一致或大致平行的路径。在该第一示例中,此路径大致遵循弧,所述弧的形状和取向可以主要由其半径或距旋转轴线的距离来确定,在第一示例中,所述旋转轴线大体垂直于主支撑构件的孔眼并且延伸通过它。第一框架构件和第三框架构件之间的间距足以适应主支撑构件和其他悬架柔顺特征的挠曲,它们在正常或普通使用期间更改或改变此距离。第一框架构件62和第三框架构件74的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长空间47的顶部端部部分处的第二框架构件68的第一和第二纵向端部部分。在此示例中,悬架行程控制构造的第二框架构件为c形或u形,但在不脱离本公开范围的情况下可以改变。

[0081]

在第一示例中为止挡柱34的止挡构件以允许止挡柱和主体在使用期间相对于彼此移动的方式定位在悬架行程控制构造46的主体48的内部空间47中。止挡柱34具有第一端部部分和第二端部部分,在第一示例中在轴向方向和径向方向上延伸的外表面,以及大体上横向于悬架行程控制构造46的主体48的取向的中心轴线。止挡柱34在其第一端部处通过支架33(图4a)固定到车辆框架构件12。替代地,止挡柱34的第一端部可延伸进入并通过车辆框架构件12,并且由定位在车辆框架的内侧上的支架固定。止挡柱34在其外表面的不同位置处具有接触表面,包括在面向主体的第二框架构件68的内表面的顶部外表面38上,在面向安装垫20顶表面的底部外表面36上,以及在面向相应的第一框架构件62和第三框架构件74的内表面的外表面前和后(35和37)上。止挡柱34的每个止挡表面或接触表面被定位和构造用于与第一框架构件62、第二框架构件68或第三框架构件74或顶部安装垫20的对应内表面接合以在给定方向上控制和/或限制悬架的行程,如本文进一步讨论的。

[0082]

具有面向内侧表面32的可选凸缘31可连接到止挡柱34的第二端部部分以提供防止过度横向移动的屏障,否则所述移动将悬架行程控制构造46的主体48与止挡柱横向分开34,由此使止挡柱从悬架行程控制构造46的主体48的内部空间47离开(图3a至图3c)。就位

时,凸缘的跨度将优选超过主体48的第一框架构件62和第三框架构件74分开的距离。尽管图3a-3b中的示例性凸缘31的形状是大致圆形的,但是在不脱离本公开的范围的情况下可以改变它。凸缘31可通过内螺纹或外螺纹(其分别接收在凸缘的中心毂中的互补的内螺纹或内螺纹内)或通过本领域技术人员已知的其他紧固技术和材料而固定在止挡柱34的第二端部部分处。

[0083]

在第一示例性实施例中,悬架行程控制构造46的基部42由相对的、向外延伸的、内侧和外侧凸缘44a、44b(图4d)提供,所述凸缘向上转动以沿着中心定位的纵向竖向平面会聚或接合,以便提供间隔开的、纵向和纵向取向的、第一和第二肩部部分56、80,每个肩部都具有内部端部部分或近侧端部部分和外部端部或远侧端部部分。定位在第一框架构件62和第三框架构件74的第一纵向端部部分外部的竖向取向的肩部部分56、80增强了悬架行程控制构造的强度。每个肩部部分56、58的远侧端部部分通过其连接或过渡到向上延伸的纵向取向的凸缘50、88而进一步延伸,所述向上延伸的纵向取向的凸缘的端部部分构造成接触顶部安装垫20的对应端面19、21。此特征有助于将悬架行程控制构造46固定到位,并在整个悬架行程控制构造46和顶部安装垫20中更均匀地分配操作负载和应力。

[0084]

顶部安装垫20的顶表面具有紧固件接合表面23、25,在该第一示例性实施例中,所述紧固件接合表面是两个面向上的凹槽表面,每个凹槽表面被设计成接收u形紧固件26、28的弯曲部分。顶部安装垫20的在紧固件接合表面23、25之间的顶表面提供以凹入部或凹陷部形式的接触表面17,其在车辆操作期间间歇性地与定位在止挡柱34的底部外表面上的止挡表面或接触表面36进行接触,以限制主支撑构件、车轴和/或悬架系统(图2a至图2c)相对于车辆框架的向上跳动行程或其他提升。在图2a至图2c所示的示例中,止挡柱34的该接触表面36由止挡柱34的底部外表面上的平坦部分表示,但可以在不脱离本公开的范围的情况下被不同地构造。在顶部安装垫20的顶表面上具有接触表面7的凹陷部的创建减轻了其重量,并且还允许在悬架系统的包装限制内,主支撑构件16在更大行程范围到达跳动位置。

[0085]

基部42的底表面中的开口限定腔体15,在该腔体中接收了第一示例性悬架行程控制构造。(图4e)。腔体15竖向延伸通过安装垫20,从而离开u形紧固件接合表面23、25之间的顶表面,并且在u形紧固件接合表面23、25和顶部安装垫20的端面19、21之间的顶表面之前即结束(图4e)。当悬架行程控制构造46接收在顶部安装垫20内并且此组合安装在主支撑构件16上时,顶部安装垫20的底表面、顶部安装垫20的腔体15的内壁和主支撑构件16的顶表面将悬架行程控制构造46固定就位。在这种布置中,腔体15的内壁接触向外延伸的凸缘44a、44b的顶表面(图4f),基部42的肩部部分56、58的横向表面和顶边缘,以及悬架行程控制构造46的主体48的第一框架构件62和第三框架构件74的横向表面和外边缘。

[0086]

通过使用本公开的悬架行程控制系统来期望地控制和/或限制悬架系统10(包括悬架行程控制构造46、车轴14和主支撑构件16)的行程。

[0087]

在悬架系统10的回弹行程期间,车轴14、主支撑构件16和悬架行程控制构造46通常沿着由悬架系统的设计所确定的路径向下行进。在该第一示例中,该路径通常遵循由主支撑构件与车辆框架的枢转连接所确定的弧。在发生这种情况时,悬架行程控制构造46的主体48沿着该弧围绕止挡柱34向下移动,直到止挡柱34的顶部外表面上的接触表面38由第二框架构件68的内表面接合,从而限制悬架行程控制构造46、主支撑构件16和车轴14相对于车辆框架的进一步向下行进。优选地,在正常或普通操作状况期间,第一框架构件62和第

三框架构件74的内表面在悬架系统的向下回弹行程期间避免或最小化与止挡柱34的外表面的持续接触。

[0088]

本公开的悬架行程控制系统还可构造成在一个或多个方向上提供纵向冗余,如下所述。在悬架联动装置或部件发生故障的情况下,在正常或普通操作状况期间,车轴14、主支撑构件16和/或悬架行程控制构造46可能在与车轴14和主支撑构件16的行程路径或方向大致垂直或不平行或歪斜的方向上移位。在这种故障的情况下,车轴14或主支撑构件16的大体径向向内或向前移动将由第三框架构件74的内表面与止挡柱34的外表面上的相对接触表面37的接合限制。车轴14或主支撑构件16的大体径向向外和向后平移移动将由第一框架构件62的内表面与止挡柱34的外表面上的相对接触表面35的接合限制。

[0089]

将理解的是,悬架行程控制构造的尺寸、形状和取向可以根据悬架系统的设计和行程路径变化,而不脱离本公开的范围。如图11所示,本领域所称的4杆式连杆悬架包括呈不平行的上和下控制臂(714、715)形式的不平行的悬架联动装置,从而产生这样的构型,其中这些连杆的理论延伸识别控制臂的延伸中心线相交的虚拟旋转中心(在图11中标记为“vc”)或旋转轴线,其与吊架支架间隔开并在吊架支架的与车轴相对的侧上。上控制臂714在一个端部处可枢转地连接到框架吊架708,并且在另一个端部处可枢转地连接到车轴联接组件的顶部安装垫720。下控制臂715在一个端部处可枢转地连接到框架吊架708,并且在另一个端部处可枢转地连接到底部安装垫724,所述底部安装垫还为空气弹簧2和减震器3提供了座部或安装部,所述空气弹簧和减震器中的每一者在其相应上端部处连接到车辆框架,将理解的是,当车轴14在正常或普通操作状况期间大体在竖向方向上移动时,控制臂的延伸中心线的交点以及因此悬架系统的虚拟旋转中心也将移动。随着虚拟中心与车轴之间的距离在悬架系统的运动范围内减小,车轴的行程路径可能朝向虚拟中心更急剧地弯曲。随着虚拟中心与车轴行程路径之间的距离增加,车轴的行程路径可能更远离虚拟中心弯曲。另外,悬架行程控制构造746的基部类似于楔形件以适应车轴的成角度取向。在不脱离本公开的范围的情况下,悬架行程控制构造的尺寸、形状和取向可针对不同的悬架类型被改变或定制。在美国专利9,085,212中示出和描述了图11的悬架系统,其全部内容通过引用结合在此。

[0090]

图12的悬架系统是除其他类型车辆外还适用于旅游大巴和客车的四气囊式悬架,并且类似于美国公开号2016/0280026a 1中示出和描述的悬架系统,所述专利的全部内容通过引用结合在此。呈上控制臂716的形式的悬架联动装置在一个端部处可枢转地连接到车辆框架12,并且在另一端部处可枢转地连接到车轴14,并且下控制臂717在一个端部处可枢转地连接到框架吊架708的下部部分并且在另一个端部处可枢转地连接到呈悬架梁719的形式的另一个悬架联动装置。空气弹簧2定位在悬架梁719的前后端部部分之间。图12的悬架系统的悬架行程控制构造46类似于旋转180度的图6a的悬架行程控制构造(或如图6c所示)。在此悬架系统正常或普通操作期间,其弧根据车轴的行程路径或移动向右弯曲。

[0091]

为了说明和便于讨论的目的,第二至第六示例性悬架行程控制系统以及第八和第九示例性悬架行程控制系统被示为部署在与图4a和4b所示悬架系统相同类型的悬架系统上。因此,以上相对于第一示例的相同参考标号和描述适用于那些相同部件。除了如下所述或下文指出,以下讨论的示例性悬架行程控制系统的功能和构造与图4a和4b的实施例中所述的那些相似。将理解的是,每个示例性悬架行程控制系统不限于在其中示出它们的特定

悬架系统,并且可以在不脱离本公开范围的情况下部署在各种悬架系统中。

[0092]

第二示例性悬架行程控制系统的悬架行程控制构造总体以146指示。

[0093]

第二示例性悬架行程控制构造146具有主体148和基部142(图5a)。主体148提供限定内部空间或槽147的内表面。

[0094]

在该第二示例中,主体148定位在悬架行程控制构造146的内侧上。主体148的内侧可以大致与主支撑构件16的内侧边缘齐平。主体148包括第一框架构件或第一部分162、第二框架构件或第二部分168和第三框架构件或第三部分174,其一起提供限定伸长内部空间147的内表面。(图5a至图5c)。第一框架构件162、第二框架构件168和第三框架构件174各自具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件162和第三框架构件174间隔开并从其相应的第一纵向端部部分竖向延伸,所述第一纵向端部部分被连接到肩部部分156或从该肩部部分过渡,以遵循大体上与主支撑构件16围绕其与车辆框架的枢转连接的旋转弧一致的弧。相应的第一框架构件162和第三框架构件174的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长空间147的顶部端部部分处的c形或u形的第二框架构件168的第一和第二纵向端部部分。

[0095]

如图5a所示,悬架行程控制构造146的基部142支撑主体148并在纵向和横向方向上延伸,并且定位在顶部安装垫120的底表面和主支撑构件16的的顶表面之间。基部142经由基部142的内侧上的肩部部分156连接或过渡到主体148中。肩部部分的前部和后部别是第一凹槽113和第二凹槽115,其改善图5c和5d所示的组件的部件配合和接头整体性。

[0096]

顶部安装垫120的在紧固件接合表面123、125之间的顶表面中的凹入部或凹陷部具有接触表面117,其在车辆操作期间间歇性地与定位在止挡柱的底部外表面上的止挡表面或接触表面进行接触,以限制主支撑构件、车轴和/或悬架系统的向上跳动行程或其他提升。在顶部安装垫120的顶表面上具有接触表面117的凹陷部的创建减轻了其重量,并且还允许在悬架系统的包装限制内,主支撑构件16在更大行程范围到达跳动位置。

[0097]

主支撑构件16(其在该示例中为纵向取向的大致z形的板弹簧)还包括定位器106,所述定位器例如以对准地延伸通过主支撑构件16、悬架行程控制构造16的基部142和顶部安装垫120的通路106、105、104的形式示出。在该示例中,通路接收贯通螺栓101或外螺纹紧固件,其通过定位在顶部安装垫120中的沉孔121中的螺母或连接器103固定就位。优选地,沉孔具有足够的深度以将紧固件组件放置在表面117下方,以避免当悬架处于跳动位置时发生紧固件组件与止挡柱的接触表面之间的直接接触。将理解的是,图5b至图5d所示类型的定位器和紧固件组件帮助将主支撑构件16、悬架行程控制构造146和顶部安装垫120一起定位和保持在相对于彼此的适当的纵向和横向关系并且在它们最终将结合到的车轴联接组件中。此特征还允许以组装形式装运主支撑构件16、悬架行程控制构造146和顶部安装垫120,从而最小化在悬架系统或带轮车辆的下游生产中需要单独处理和盘点的零件的数量。

[0098]

如图6a至图8e所示,第三示例性悬架行程控制构造246具有主体248和基部242,它们与顶部安装垫集成为单个一件式构造。

[0099]

如在第一示例中一样,悬架行程控制构造246的主体248包括第一框架构件或第一部分262、第二框架构件或第二部分268和第三框架构件或第三部分274,其一起提供限定伸长内部空间247的内表面。第一框架构件262、第二框架构件268和第三框架构件274各自具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件262和第三框架构件274间隔开。

第一框架构件262和第三框架构件274从其相应的第一纵向端部部分竖向延伸,所述第一端部部分分别连接到单独的肩部部分256、280或从其过渡,以便在正常或普通操作状况期间遵循大体与主支撑构件和车轴的行程路径或方向一致或平行的路径,在本示例中,所述路径是大体与由主支撑构件16围绕其旋转轴线的枢转旋转限定的弧一致或平行的弧。相应的第一框架构件262和第三框架构件264的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长空间247的顶部端部部分处的c形或u形的第二框架构件268的第一和第二纵向端部部分。

[0100]

基部242结合顶部安装垫,所述顶部安装垫具有用于接收u形紧固件组件26、28的u形紧固件接合表面223、225,所述u形紧固件组件将车轴联接组件的部件以彼此固定的关系夹紧在一起。基部242经由肩部部分256、280连接或过渡到主体248中。顶部安装垫220的在紧固件接合表面223、225之间的顶表面中的凹入部或凹陷部具有表面217,其在车辆操作期间间歇性地与定位在止挡柱34的底部外表面上的止挡表面或接触表面36进行接触,以限制主支撑构件16、车轴和/或悬架系统的向上跳动行程或其他提升。在顶部安装垫220的顶表面上具有表面217的凹陷部的创建减轻了其重量,并且还允许在悬架系统的包装限制内,主支撑构件16在更大行程范围到达跳动位置。

[0101]

第三示例性悬架行程控制构造246优选铸造为整体形成的一件式结构,然而也可以使用任何其他合适的方法和材料将其制造为单件式或多件式结构。

[0102]

如图7所示,第四示例性悬架行程控制构造346具有主体348和基部342。

[0103]

如在第一示例中一样,悬架行程控制构造146的主体348包括第一框架构件或第一部分362、第二框架构件或第二部分368和第三框架构件或第三部分374,其一起提供限定伸长内部空间347的内表面。第一框架构件362、第二框架构件368和第三框架构件374各自具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件362和第三框架构件374间隔开并从相应的第一纵向端部部分竖向延伸,所述第一纵向端部部分连接到单独的肩部部分356、380或从其过渡,以遵循大体上与主支撑构件16围绕其与车辆框架12的枢转连接的旋转弧一致的弧。相应的第一框架构件362和第三框架构件364的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长空间347的顶部端部部分处的c形或u形的第二框架构件368的第一和第二纵向端部部分。

[0104]

该第四示例的基部342类似于夹状结构,并且包括通过竖向壁340连接的第一板341和第二板343a、343b。第一板341水平地设置在车轴14和主支撑构件16之间。在车轴14和主支撑构件16之间还存在后倾楔形件22。在从竖向壁340到第二板343a、343b的过渡中,第二板具有两个间隔开的区段343a、343b,这些区段覆盖顶部安装件垫并且通过延伸通过第二板343a、343b的每个区段而到顶部安装垫中的紧固件来固定到其上。顶部安装垫320的顶表面317的暴露部分提供直接接触表面,其用于与止挡柱34的底部外表面36接合以限制主支撑构件16、车轴14和悬架行程控制构造346的向上跳动行程。接收在顶部安装垫的相应接合表面23、25内的第一u形组件26和第二u形组件28将车轴联接组件的部件夹紧在一起。

[0105]

第四示例性悬架行程控制构造346优选地由钢板材料制成,然而也可以使用任何其他合适的方法和材料将其制造为单件式或多件式结构。

[0106]

第五和第六示例性悬架行程控制结构446示出用于将悬架行程控制构造446、546的主体448、548定位和固定为更靠近主支撑构件16的第一端部的枢轴连接的不同技术。在每种情况下,主体448、548被定位在沿着主支撑构件16的长度在车轴14和主支撑构件16的

第一端部之间的位置上方。将会理解,将悬架行程控制构造446、546的主体448、548移动为更靠近主支撑构件16的旋转轴线减小了悬架行程控制构造446、546的主体必须在给定悬架系统中适应的竖向位移量以及因此其竖向大小。

[0107]

在第五示例中,悬架行程控制构造446的主体448具有伸长内部空间447,所述伸长内部空间由具有第一侧或第一部分462、第二侧或第二部分468、第三侧或第三部分474和第四侧或第四部分476的内表面或内边缘限定。在该示例中,主体448自身包围内部空间447。第一侧部分462和第三侧部分474间隔开并从它们与定位在内部空间447的底部处的第四侧或第四部分476的连接竖向延伸。第一侧部分462和第三侧部分474还连接或过渡到位于内部空间447的顶部处的第二侧部分468。第四侧部分476被定位并构造用于与止挡柱34的底部外表面上的接触表面36接合以限制悬架系统的向上跳动行程。

[0108]

主体448靠近其第三侧部分474连接到l形基部442的大体竖向的构件443,所述l形基部的水平构件441定位在主支撑构件16和顶部安装垫320之间。具有附接到安装垫的顶部的第一凸缘以及在与主体448相对的侧上附接到l形基部的竖向构件443的第二凸缘的支撑支架427增强主体相对于基部442的强度和定位。主体448和基部442可以由同一钢件制成,或者替代地,主体也可以是单独构件,其具有外侧凸缘以用于使用与用于支撑支架的第二凸缘相同的紧固件来附接到l形基部的竖向构件443。与基部442分开形成并通过螺纹紧固件或其他合适的紧固技术(如前所述)可逆地固定到基部的主体448允许在不拆卸车轴联接组件的情况下安装、维修或更换主体448。

[0109]

在第六示例性悬架控制构造546中,悬架行程控制构造546的主体548由基部542支撑,所述基部以与支撑悬臂的方式类似的方式进行定位并且不需要类似于图8所示的那种的附加支撑支架。

[0110]

在第六示例中,悬架行程控制构造546的主体548包括第一框架构件或第一部分562、第二框架构件或第二部分568和第三框架构件或第三部分574,其各自具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件562和第三框架构件574间隔开。每一者从第一纵向端部部分竖向延伸,所述第一纵向端部部分连接到基部542的定位在u形紧固件组件外部的第二部分或从其过渡,以遵循大体上与主支撑构件16围绕其与车辆框架12的枢转连接的旋转弧一致的弧。第一框架构件562和第三框架构件574的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长内部空间547的顶部端部部分处的c形或u形的第二框架构件568的第一和第二纵向端部部分。

[0111]

基部542具有第一部分541和第二部分543。前者在纵向和横向上延伸并定位在主支撑构件16和顶部安装垫20之间。基部542的第一部分541过渡到上面提到的第二部分543,所述第二部分在主支撑构件16的旋转轴线的方向上升高并从第一位置541纵向偏移。楔形件或楔形件部分550帮助将基部542的第二部分543和主体548支撑在其相应位置。

[0112]

第七示例性实施例以与先前描绘的方式不同的方式将悬架行程控制系统结合到车辆悬架中。

[0113]

图10a和图10b示出本领域技术人员已知的传统拖曳臂悬架,并且包括左侧和右侧的可枢转安装的拖曳臂(梁)616。车轴614延伸穿过悬架两侧上的拖曳臂616。空气弹簧2在一个端部处附接到梁的远侧端部,而在另一个端部处附接到与车辆框架构件612连接的支架4。

[0114]

结合在该第七示例中的本公开的悬架行程控制系统包括:止挡柱34,所述止挡柱直接连接到车辆框架构件12;以及悬架行程控制构造46,所述悬架行程控制构造包括主体648和基部642。

[0115]

主体648具有限定内部空间647的内表面。悬架行程控制构造的主体包括第一框架构件或第一部分662、第二框架构件或第二部分668和第三框架构件或第三部分674,其各自具有第一纵向端部部分和第二纵向端部部分。第一框架构件662和第三框架构件674间隔开642。每一者从其第一纵向端部部分竖向延伸,所述第一纵向端部部分连接基部642或从其过渡,以遵循大体上与悬架联动装置(在该示例中,其为前导臂/拖曳臂616)围绕其与车辆框架的枢转连接的旋转弧一致的弧。第一框架构件662和第三框架构件674的第二纵向端部部分分别连接或过渡到位于伸长内部空间647的顶部端部部分处的c形或u形的第二框架构件668的第一和第二纵向端部部分。

[0116]

悬架行程控制构造646的基部642被焊接但是也可以通过其他合适的手段连接到图10a中的前导臂/拖曳臂616的顶表面和图10b中的前导臂/拖曳臂616的内侧。

[0117]

如图13a至图13e所示,第八示例性悬架行程控制构造846具有主体848和基部842。主体848和基部842中的每一者具有对应的第一端部848a、842a和对应的第二端部848b、842b。在主体和基部中的每一者的端部处邻近和/或围绕孔的接合表面通过使用紧固件827、829配准并固定在一起。主体848与基部842之间的可逆连接为制造商在车辆悬架系统中安装、调节和维修本公开的悬架行程控制系统提供了更大灵活性。

[0118]

该第八示例的主体848由具有第一端部848a和第二端部848b的链节式部件形成,并且包括第一或前部部分或臂862、第二或中部部分或臂868以及第三或后部部分或臂874,其提供了限定伸长内部空间847的内表面,止挡柱834在使用期间定位在该内部空间中。止挡柱834旨在于其第一端部处通过支架834固定到车辆框架构件。链节式部件从基部842的第一端部沿基部842的相对或第二端部的大致方向延伸,越过基部的肩部部分856之上的空间。然后,链节式部件向上转动或背离基部842,从而形成弯头861,当在悬架行程控制构造的主体的外侧上进行测量时,所述弯头具有锐角或稍微锐角。当链节式部件沿大体上向上或大体上背离基部842的方向继续时,其可在其沿基部的第二端部的方向折返之前在基部的第一端部的方向上略微向后漂移,以形成在该示例中为弓形或c或u形的第二或中间部分或臂868。拐点865可以在第一或前部部分或臂862与第二或中间部分或臂868之间的过渡附近或邻近该过渡形成。在完成第二或中间部分或臂868的形成之后,链节式部件在伸长内部空间847的与第一或前部部分或臂862相对的侧上形成主体848的第三或后部部分或臂874,从而沿基部842的第二端部的方向继续。

[0119]

第八实施例的基部842结合顶部安装垫820,所述顶部安装垫具有用于接收u形紧固件组件26、28的u形紧固件接合表面823、825,这些u形紧固件组件以彼此相对固定的关系将车轴联接组件的部件夹紧在一起。顶部安装垫820的在肩部部分856、880之间的顶表面中的凹陷部或凹入部具有用作跳动垫的表面817。在车辆操作期间,表面817间歇性地与定位在止挡柱834的底部外表面上的止挡表面或接触表面进行接触,以限制主支撑构件16、车轴和/或悬架系统的向上跳动行程。在顶部安装垫820的顶表面上具有表面81的凹陷部的创建减轻了其重量,并且还允许在悬架系统的包装限制内,主支撑构件16在更大行程范围到达跳动位置。

[0120]

如本文所述,虽然第一或前部部分或臂862的内表面和第三或后部部分或臂874的内表面可用于提供纵向冗余,但是将理解的是,悬架行程控制构造846内可供止挡柱834移动的空间的左下角中的凹穴由肩部部分856的内表面和悬架行程控制构造的主体的内部中的弯头861的下表面形成。在主支撑构件16在车轴与其同框架构件的连接之间发生实质性断裂的情况下,主支撑构件将相对于止挡柱的位置向上和向右移位,如图13e的视角所示。沿着该凹穴的上周边添加弯头或其他结构元件的下表面使其具有间隙配合,以便根据需要接收并暂时保持止挡柱,以在主支撑构件的这种类型的断裂或故障期间提供额外的稳定性和控制。

[0121]

如图13f所示,将理解的是,悬架行程控制构造的主体可以通过在弯头861的外侧上和锐角部分中添加托架或支架843可选地增强。该增强提供了第一或前部部分或臂,并且因此整体上为主体848和悬架行程控制构造846提供了更大的强度和刚度。

[0122]

如图14a至图14f所示,第九示例性实施例的悬架行程控制构造946包括主体948和基部842。该第九示例性悬架行程控制构造946被示出为具有与用于示出第八示例相同的基部842,然而,将理解的是,两个示例的基部可以在不脱离本公开的范围的情况下变化。主体948和基部842中的每一者具有对应的第一端部948a、842a和对应的第二端部948b、842b。在主体和基部中的每一者的端部(948a、842a;948b、842b)处邻近和/或围绕孔的接合表面通过使用紧固件827、829配准并固定在一起。主体948与基部842之间的可逆连接为该示例提供了与本文先前所讨论的相同的益处。

[0123]

主体948由具有第一或前部部分或臂962、第二或中间部分或臂968、以及第三或后部部分或臂974的主链节式部件形成,所述第一或前部部分或臂包括下面将进一步详细讨论的增强结构,所述第二或中间部分或臂具有弓形或c或u形。增强的第一或前部部分或臂962、第二或中间部分或臂968以及第三或后部部分或臂974的面向内的表面限定了伸长内部空间947,止挡柱834定位在该内部空间中。止挡柱834旨在于其第一端部处通过支架838固定到车辆框架构件。

[0124]

主体948或其部分可以通过托架、插入件或辅助链节式部件或子链节式部件的整合或附接而增强,其示例在图14b至图14c中示出。在该第九示例中,主体948的第一或前部部分或臂962包括两个子链节式部件,即第一子链节式部件961,所述第一子链节式部件连接到主体948的第一端部并且延伸到主体948的内部中、越过肩部部分856上方的空间、与第二子链节式部件963连接或连结,所述第二子链节式部件从沿着主链节式部件的位置延伸或下降到主体948的内部中,所述位置开始于第二或中间部分或臂968与第一或前部部分或臂962之间的过渡附近或与其邻近。如本文所讨论,主体的内表面的由更竖向取向的第二子链节式部件963提供的部分提供了纵向冗余,并且可以在主体948的内部的方向上略微凸出,从而沿着内表面在与主体948的第二或中间部分或臂的过渡处或附近形成拐点965。将理解的是,对主体948或其部分提供增强的结构的设计、形状、取向和构造可以在不脱离本公开的范围的情况下变化。

[0125]

用于可逆和不可逆地连接悬架行程控制构造的主体和基部的方式和结构、以及对应的或互锁的结构的位置可以在不脱离本公开的范围的情况下变化。

[0126]

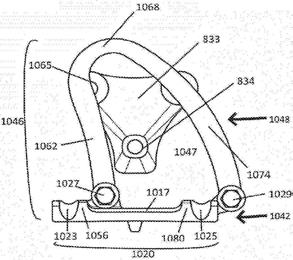

如图15a至图15b所示,第十示例性悬架行程控制系统1046具有主体1048和基部1042,所述基部结合顶部安装垫1020。主体1048由具有第一端部或前端1048a和第二端部或

后端1048b的链节式部件形成,并且其间包括第一或前部部分或臂1062、第二或中部部分或臂1068以及第三或后部部分或臂1074,其一起提供了限定伸长内部空间1047的内表面,止挡柱834在使用期间定位在该内部空间中。第一或前部部分或臂1062和第三或后部部分或臂1074间隔开并且连接或过渡到弓形或c或u形的第二或中间部分或臂1068。拐点1065可以在第一或前部部分或臂1062与第二或中间部分或臂1068之间的过渡附近或邻近该过渡形成。

[0127]

第一端部或前端1048a和第二端部或后端1048b中的每一者都包括孔1027、1029,所述孔具有相邻的接合表面,用于将主体1048与基部1042连接,如下所述。

[0128]

结合顶部安装垫1020的基部1042具有用于接收u形紧固件组件(未示出)的u形紧固件凹槽1023、1025,所述u形紧固件组件将车轴联接组件的部件以彼此固定的关系夹紧在一起。u形紧固件凹槽1023、1025定位在顶部安装垫1020的相应肩部1056、1080处或附近。定位在肩部1056内部且邻近该肩部的第一安装突起1042a包括具有相邻接合表面的孔。在顶部安装垫1020的端面处定位在肩部1080的与第一安装突起1042a相反的侧上的第二安装突起1042b还包括具有相邻接合表面的孔1042b。主体1048的第一孔和第二孔定位成与主体的第一安装突起和第二安装突起的相应孔配准,以可逆地连接悬架行程控制构造的主体和基部。结合安装垫的基部与悬架行程控制构造的主体之间的可逆连接允许其组装在悬架系统的组装或悬架系统在车辆上的安装之前、期间或之后完成。

[0129]

还将理解的是,主体和基部的连接点相对于顶部安装垫或基部的前端面和后端面可以是偏移的或非对称的,或者替代地,在不背离本公开的范围的情况下,它们可以是对称的,如在此阐述的其他示例中所示出的。

[0130]

如图16a至图16b所示,第十一示例性悬架行程控制构造1146具有主体1148和结合顶部安装垫1120的基部1142,并且与先前示例相似,不同的是悬架行程控制构造1146的主体的第一端部部分或前端部分1148a和与其可逆地连接的基部中的安装元件的构型。主体1146的第一端部部分或前端部分1148a和基部的安装元件1142a分别类似于相对的互锁钩,从而防止在不使用相关联的分立紧固件的情况下在回弹事件期间主体的第一端部部分1sa与基部分离。将理解的是,虽然主体1148的第一端部部分1148a在悬架行程控制构造1146的内部空间1147的方向上弯曲,但是端部部分1148a及其对应的安装元件1142a的相应形状可以以不需要使用相关联的分立紧固件的其他相对和/或互锁构型放置,包括但不限于颠倒图16a至图16b所示的构型,使得主体1148的第一端部部分1148a远离悬架行程控制构造1146的内部空间1147弯曲并且基部1142的安装元件在内部空间1147的方向上弯曲。更进一步地,尽管在图b所示的示例中,主体的第一端部部分1148a和基部1142的第一安装元件1142a各自接收在彼此中,但是在不脱离本公开的范围的情况下,主体的端部部分和基部的对应安装元件可以在不使用相关联的分立紧固件的情况下受到约束,其中这两个结构中的仅一个被接收在另一个结构内,诸如例如这样的布置:其中主体的第一端部具有与主体的相邻区段垂直的圆柱形柱或突起并接收在对应安装元件的孔内。

[0131]

用于连接本公开的悬架行程构造的主体和基部的另外技术和结构(包括可逆地将主体嵌置在基部中或内)包括但不限于以下所讨论的第十二示例和第十三示例。

[0132]

在图17a至图17b所示的第十二示例中,悬架行程控制构造1246的主体1248可逆地固定到结合顶部安装垫1220的基部1242。

[0133]

主体1248由具有第一端部或前端1248a和第二端部或后端1248b的链节式部件形成,并且其间包括第一或前部部分或臂1262、第二或中部部分或臂1268以及第三或后部部分或臂1274,其一起提供了限定伸长内部空间1247的内表面,止挡柱834在使用期间定位在该内部空间中。第一或前部部分或臂1262和第三或后部部分或臂1274间隔开并且连接或过渡到弓形或c或u形的第二或中间部分或臂1268。拐点1265可以在第一或前部部分或臂1262与第二或中间部分或臂1268之间的过渡附近或邻近该过渡形成。

[0134]

第一或前部部分或臂1262的端部部分1248a和第三或后部部分或臂1268的端部部分1248b提供了凸缘,在图17a至图17b所示的该示例的特定变型中,所述凸缘是大体圆柱形,其外径大于其所附接的主体的相邻区段。悬架行程控制构造1246的主体1248的相应的大体圆柱形的端部部分1248a、1248b被接收在相应的对应的大体圆柱形的腔体1215a、1215b中,这些腔体由顶部安装垫1220中的在u形紧固件凹槽223、1225之间的壁限定,这些腔体和凹槽定位在基部1242的安装垫1220的肩部部分1256、1280中。当大体圆柱形的腔体1215a、1215b延伸到顶部安装垫1220中时,它们可以略微向内渐缩,并且可以略微为截头圆锥形。在图17a至图17b所示的该实施例的版本中,顶部安装垫1220的壁也没有完全围绕或包围腔体1215a、1215b,从而在大约12点钟的位置留下相应的槽1216a、1216b,以接收主体1248的相邻区段1262、1268,所述相邻区段通常比腔体1215a、1215b的最大宽度窄。每个圆柱体1248a、1248b限定了接收紧固件1227、1229的孔,所述紧固件在圆柱体的另一侧上接合直径小于圆柱体的外径的螺母或螺纹孔。圆柱体1248a、1248b的外表面的大小和构型被设定成当紧固件1227、1229被拧紧时绑定到基部中以形成牢固的接头。肩部之间的凹入部或凹陷部提供了跳动垫1217。如本文先前所讨论,在跳动垫的拐角部分以及第一或前部部分或臂1262和第三或后部部分或臂1274的内表面中提供了纵向冗余。

[0135]

如图18a至图18b所示,第十三示例性悬架行程控制构造1346与先前示例相似,不同的是悬架行程控制构造1346的主体1348的第一或前部部分或臂1362和第三或后部部分或臂1374的端部部分1348a、1348b的凸缘的形状、以及基部1342中的相应腔体1315a、1315b的对应形状。主体的第一或前部部分或臂1362和第三或后部部分或臂1374的每个端部部分1348a、1348b由一个或多个区段或级1348a1、1348a2;1348b1、134862组成,它们在其沿着形成主体1348的链节式部件的纵向轴线前进时向内渐缩。每个级或区段1348a1、1348a2;1348b1、1348b2可以是截头形状的或在至少一个横向尺寸上渐缩。渐缩可以发生在级或区段内和/或在相继的级或区段之间。一方面,第一或前部部分或臂1362和第三或后部部分或臂1374的端部部分1348a、1348b与基部1342的对应腔体1315、13156之间的配合可以是过渡配合。延伸穿过端部部分1348a、1348b中的孔的紧固件1327、1329可以被接收在图19a至图19b所示的基部的相对侧上的螺纹孔或螺母中,并且仅需要防止主体1348与基部1342侧向移位。

[0136]

如图19a至图19b所示,第十四示例性悬架行程控制构造1448可逆地将主体1442固定到结合顶部安装垫1420的基部1448。主体1448是具有第一端部或前端1448a和第二端部或后端1448b的链节式部件,并且其间包括第一或前部部分或臂1462、第二或中部部分或臂1468以及第三或后部部分或臂1474,其一起提供了限定伸长内部空间1447的内表面,止挡柱834在使用期间定位在该内部空间中。第一或前部部分或臂1462和第三或后部部分或臂1474间隔开并且连接或过渡到弓形或c或u形的第二或中间部分或臂1488。拐点1465可以在

第一或前部部分或臂1462与第二或中间部分或臂1468之间的过渡附近或邻近该过渡形成。

[0137]

通过将主体1148的每个端部1148a、1148b紧固在对应的外侧安装突起1442a、1442b与内侧安装突起1442aa、1442bb之间来可逆地将主体和基部固定在一起。三个结构(外侧安装垫、主体的端部和内侧安装垫)的孔配准放置并接收紧固件1427、1429。双剪切连接通过定位在主体1448的部分或臂的相对侧上的两个安装突起来分配由主体1448的部分或臂所承载的载荷,而不是仅通过单个安装突起连接来分配,从而提供了更牢固的连接。在不脱离本公开的范围的情况下,可以使用双剪切连接或单剪切连接来实现本文中将悬架行程控制构造的主体的端部部分或臂与一个或两个安装突起连接的每个示例。

[0138]

如图20a至图20e所示,第十五示例性悬架行程控制构造1546包括:呈链节式部件形式的主体1548,所述主体为封闭的柔性环;以及基部1542,所述基部结合具有间隔开的第一肩部1556和第二肩部1580的顶部安装垫1520,每个肩部可限定用于接收u形紧固件组件的u形凹槽1523、1525,所述u形紧固件组件有助于将相关联的主支撑构件联接到车轴。固定到基部1542的安装突起或安装支架1543具有卷轴或保持柱1544。柔性环围绕固定到车辆框架的止挡柱834和固定到结合顶部安装垫1520的基部1542的卷轴1544。固定在止挡柱的外侧边缘处的垫圈或盘1531有助于在使用期间限制柔性环从止挡柱的横向移位。顶部安装垫1520的肩部1556、1580之间的凹入部1517提供了跳动垫。纵向冗余由跳动垫与第一肩部1556和第二肩部1580的相交提供。可能需要提高肩部的竖向高度,以确保当主支撑构件和基部由于主支撑构件的故障或断裂而上升并纵向移动时,肩部能够捕获顶部柱。

[0139]

将理解的是,上述实施例说明了本主题原理的一些应用。在不脱离所要求保护主题的精神和范围的情况下,本领域技术人员可以做出许多修改,包括本文单独公开或要求保护的特征的组合。出于这些原因,本公开的范围不限于以上描述,而是如所附权利要求中所述,并且应当理解,权利要求书可以针对其特征,包括本文单独公开或要求保护的特征的组合。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1