一种摩托车用充气轮胎胎面花纹结构的制作方法

1.本发明涉及轮胎技术领域,具体涉及一种摩托车用充气轮胎胎面花纹结构。

背景技术:

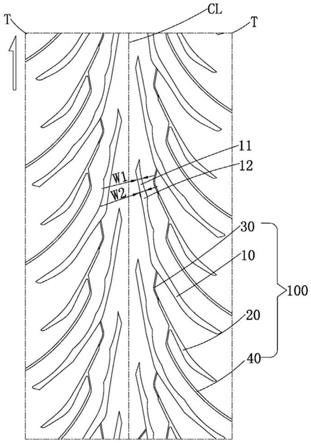

2.随着摩托车市场的不断变换,特别是重机市场,除了车辆的排量不断提升,从以往的普通公路用车辆不断升级至赛道用车辆,同时对使用路况要求也不断变换,从以往的纯干地、纯湿地路况使用变换为干湿地混合路况使用,针对大排量摩托车用轮胎,其排量越大,可行驶的速度也相对越高,特别是湿地用轮胎,为保证骑行人员的安全,对轮胎的性能要求也相对严苛,从以往轮胎只注重浅水量路面行驶的湿地抓地性能转换为兼顾浅、深水量路面行驶的湿地抓地性能。

3.如图1所示,以往摩托车用轮胎,为确保轮胎磨耗性能,提高排水性能,轮胎胎面由多个主、副倾斜花纹沟组成,包含主花纹沟10’、两副花纹沟11’、12’,各花纹沟同向且各自独立设置,均是从胎面往胎肩倾斜延伸,可保证轮胎在浅水量湿地行驶时的湿地抓地性能,当浅水量转换为深水量,该样式轮胎的排水空间有限,驱动力不够,无法有效破除水膜,易出现轮胎空转或打滑现象,影响骑行人员的人身安全。

4.基于以上问题,拟设计一款优化之摩托车用充气轮胎胎面花纹结构,可确保轮胎磨耗性能,在雨天路况行驶时,可提高雨量由浅转深的湿路况行驶时的排水性能,有效提升轮胎湿地抓地性能。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种可确保轮胎磨耗性能,在雨天路况行驶时,可提高雨量由浅转深的湿路况行驶时的排水性能,有效提升轮胎湿地抓地性能的摩托车用充气轮胎胎面花纹结构。

6.为实现上述目的,本发明采用以下技术方案是:

7.一种摩托车用充气轮胎胎面花纹结构,其由多个倾斜花纹沟组组成,所述倾斜花纹沟组沿胎面中心线左右两侧对称交错均匀设置,所述倾斜花纹沟组沿轮胎周向间隔设置,所述倾斜花纹沟组包括主花纹沟、第一辅花纹沟、副花纹沟及第二辅花纹沟,所述主花纹沟、第一辅花纹沟、副花纹沟及第二辅花纹沟从靠近胎面中心往胎肩处呈弧形倾斜向下延伸且依次连接,所述主花纹沟由多个窄沟和多个宽沟组成,所述宽沟与窄沟交替设置,其中靠近胎面中心线的宽沟由主花纹沟的前接地侧的边缘形成,靠近胎肩处的宽沟由主花纹沟的前接地侧的边缘或后接地侧的边缘形成。

8.进一步,所述宽沟的边缘在靠近胎面中心线和靠近胎肩处的主花纹沟的前后接地侧交替设置。

9.进一步,所述主花纹沟的后接地侧与第一辅花纹沟的首端连接,第一辅花纹沟的尾端与所述副花纹沟的前端相连接,副花纹沟的后接地边缘与第二辅花纹沟的前端相连接。

10.进一步,所述主花纹沟上至少设置有三个第一横向挡块,所述第一横向挡块间隔设置在主花纹沟上,并将主花纹沟分割成多个第一短沟。

11.进一步,所述副花纹沟上至少设置有三个第二横向挡块,所述第二横向挡块间隔设置在副花纹沟上,并将副花纹沟分割成多个第二短沟。

12.进一步,所述第一辅花纹沟及第二辅花纹沟皆为角型细沟槽。

13.进一步,还包括第一细沟槽及第二细沟槽,所述第一细沟槽衔接沿轮胎周向上相邻的两主花纹沟,所述主花纹沟及副花纹沟的尾端至少一个与第二细沟槽的一端连接,第二细沟槽的另一端延伸至轮胎的胎肩处。

14.进一步,所述主花纹沟与副花纹沟之间、靠近轮胎的胎肩位置间隔设置有多个圆球槽。

15.进一步,所述窄沟的沟宽与所述宽沟的沟宽之间的宽度差设置在1.0mm~3.5mm,之间所述第一横向挡块及第二横向挡块的宽度值皆设置在1.0mm~3.5mm之间。

16.进一步,所述第一辅花纹沟、第一细沟槽及第二细沟槽的槽宽设置小于等于2.5mm,所述圆球槽的半径值设置在0.5mm~3.5mm之间,所述第一辅花纹沟、第一细沟槽、第二细沟槽及圆球槽的深度设置在1.0mm~2.0mm之间。

17.采用上述技术方案后,本发明摩托车用充气轮胎胎面花纹结构,由主花纹沟、第一辅花纹沟、副花纹沟及第二辅花纹沟组成倾斜花纹沟组,主花纹沟上交替设置有宽沟和窄沟,可将窄沟的水量驱动至宽沟再驱动至窄沟,如此循环成波浪,有效提高排水性能,同时花纹沟与路面的抓着性也有一定的提升,可进一步提高湿地抓地性能,主花纹沟与副花纹沟的结合设计,可以确保轮胎的磨耗性能,在雨天路况行驶时,可提高雨量由浅转深的湿路况行驶时的排水性能,有效提升轮胎湿地抓地性能。

附图说明

18.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

19.图1是现有技术的轮胎胎面花纹的结构示意图。

20.图2是本发明较佳实施例中的轮胎胎面上设置有倾斜花纹沟组的结构示意图。

21.图3是本发明较佳实施例中主花纹沟及副花纹沟上分别设置有第一横向挡块及第二横向挡块的结构示意图。

22.图4是本发明较佳实施例中轮胎胎面花纹结构示意图。

23.图5是本发明较佳实施例中倾斜花纹沟组的结构示意图。

24.图6是图3中a

‑

a'的剖面图。

25.图7是图4中b

‑

b'的剖面图。

26.图8是图4中c

‑

c'的剖面图。

27.图9是图4中d

‑

d'的剖面图。

28.图10是图4中e

‑

e'的剖面图。

具体实施方式

29.为了进一步解释本发明的技术方案,下面通过具体实施例来对本发明进行详细阐述。

30.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

31.参看图2

‑

图10所示,本发明揭示了一种摩托车用充气轮胎胎面花纹结构,其由多个倾斜花纹沟组100组成。

32.轮胎的横向方向为轮胎的轴向,轮胎的纵向方向为轮胎的周向,轮胎纵向方向的中心线为胎面中心线cl,靠近胎面中心线cl为内侧,远离胎面中心线cl为外侧,胎面外侧的两端为胎肩t,垂直于胎面中心线cl的方向为轮胎的径向,图中箭头指向为轮胎的行驶方向,与行驶方向同向的为轮胎的前接地侧,与行驶方向反向的为轮胎的后接地侧。

33.所述倾斜花纹沟组100沿胎面中心线cl左右两侧对称交错均匀设置,所述倾斜花纹沟组100沿轮胎周向间隔设置,所述倾斜花纹沟组100包括主花纹沟10、副花纹沟20、第一辅花纹沟30及第二辅花纹沟40,所述主花纹沟10、副花纹沟20、第一辅花纹沟30及第二辅花纹沟40从靠近胎面中心线cl往胎肩t处呈弧形倾斜向下延伸且主花纹沟10、第一辅花纹沟30、副花纹沟20及第二辅花纹沟40之间依次连接,主花纹沟10及副花纹沟20皆为具有弯曲弧度的花纹沟,所述主花纹沟10、第一辅花纹沟20、副花纹沟30及第二辅花纹沟40之间组成类“m”形花纹沟组,由图5可看出,倾斜花纹沟组100为倾斜的类“m”形状。

34.所述主花纹沟10由多个窄沟11和多个宽沟12组成,窄沟11和宽沟12交替设置,主花纹沟10沿轮胎周向间隔设置,主花纹沟10与行驶方向同向的位置为主花纹沟10的前接地侧a,主花纹沟10与行驶方向反向的位置为主花纹沟10的后接地侧b,其中靠近胎面中心线cl的宽沟12由主花纹沟10的前接地侧a边缘形成,靠近胎肩t处的宽沟12由主花纹沟10的前接地侧a边缘或后接地侧b边缘形成,优选为靠近胎面中心线cl和靠近胎肩t处的宽沟12的边缘在主花纹沟10的前接地侧a和后接地侧b与窄沟11交替设置,窄沟11和宽沟12的设计,能够将窄沟11的水量驱动至宽沟12再驱动至窄沟11,如此循环成波浪,能够有效提高排水性能;另外窄沟11和宽沟12的结合设计,其花纹沟与路面的抓着性也有一定的提升,可进一步提高湿地抓地性能。

35.所述窄沟11的沟宽w1与宽沟12的沟宽w2之间的宽度差设置在1.0mm~3.5mm之间;当窄沟11和宽沟12的沟宽宽度差太小时,则无法形成水波浪,排水性能会不佳,当窄沟11和宽沟12的沟宽宽度差太大时,则会出现甩水现象;宽沟12的位置首选设置2

‑

4处,且在主花纹沟10的前后接地侧交替设置,可有效提高排水性能。

36.所述主花纹沟10上至少设置三个第一横向挡块13,本实施例为六个第一横向挡块13,六个第一横向挡块13间隔设置在主花纹沟10上,第一横向挡块13将主花纹沟10分割成七个第一短沟10a,第一横向挡块13将主花纹沟10分割成类竹节状,当第一横向挡块13的宽度太宽或高度太高时,会阻隔水流,其排水性能会不佳,当第一横向挡块13的宽度太窄或高度太低,遇到深水量时,无法有效驱动水流,在深雨量行驶的排水性能不佳;因此将第一横

向挡块13的宽度值w3设置在1.0mm~3.5mm之间,将第一横向挡块13的沟深h1设置为主花纹沟10的沟深h的35%~50%。

37.所述副花纹沟20上至少设置有三个第二横向挡块21,本实施例为三个第二横向挡块21,所述第二横向挡块21间隔设置在副花纹沟20上,第二横向挡块21将副花纹沟20分割成四个第二短沟20a,第二横向挡块21将副花纹沟20分割成类竹节状,当第二横向挡块21的宽度太宽或高度太高时,会阻隔水流,其排水性能会不佳,当第二横向挡块21的宽度太窄或高度太低,遇到深水量时,无法有效驱动水流,在深雨量行驶的排水性能不佳;因此将第二横向挡块21的宽度值设置在1.0mm~3.5mm之间,将第二横向挡块21的沟深设置为主花纹沟10的沟深h的35%~50%。

38.副花纹沟20与行驶方向同向的位置为副花纹沟20的前接地边缘c,副花纹沟20与行驶方向反向的位置为副花纹沟20的后接地边缘d;所述主花纹沟10的后接地侧b与第一辅花纹沟30的首端连接,第一辅花纹沟30的尾端与所述副花纹沟20的前端相连接,副花纹沟20的后接地边缘d与第二辅花纹沟40的前端相连接,整体结合呈类“m”形花纹沟组,可有效提高排水性能。

39.所述主花纹沟10与副花纹沟20的结合设计,可以确保轮胎的磨耗性能,在主花纹沟10上设置第一横向挡块13,在副花纹沟20上设置第二横向挡块21,当轮胎在雨量由浅转深的湿路面行驶时,可提高驱动力,提升破水膜能力,进一步提高湿地抓地性能。

40.所述第一辅花纹沟30和第二辅花纹沟40皆为角型细沟槽,且第一辅花纹沟30和第二辅花纹沟40的夹角皆为钝角,第一辅花纹沟30和第二辅花纹沟40皆为类“l”形的钝角形细沟槽。

41.还包括第一细沟槽50,所述第一细沟槽50衔接沿轮胎周向上相邻的两主花纹沟10;还包括第二细沟槽60,所述主花纹沟10及副花纹沟20的尾端至少有一个与第二细沟槽60连接,本实施例中,主花纹沟10及副花纹沟20的尾端皆与第二细沟槽60的一端连接,第二细沟槽60的另一端延伸至轮胎的胎肩t处;第一细沟槽50为角型细沟槽,第二细沟槽60为线型细沟槽,这样设置能够进一步增加排水空间,提高排水性能,提高湿地抓地性能。

42.所述主花纹沟10与副花纹沟20之间、靠近轮胎的胎肩t位置间隔设置有三个圆球槽70,三个圆球槽70的半径各不相同,且沿胎肩t处位置由小到大设置,当轮胎在过弯行驶时,可进一步增加排水空间,提高排水性及过弯湿地抓地性能。

43.所述第一辅花纹沟30的槽宽w4、第一细沟槽50的槽宽w5及第二细沟槽60的槽宽w6的设置皆小于等于2.5mm,所述圆球槽70的半径值r设置在0.5mm~3.5mm之间,所述第一辅花纹沟30的深度h2、第一细沟槽50的深度h3、第二细沟槽60的深度h4及圆球槽70的深度h5皆设置在1.0mm~2.0mm之间,这样设置可以确保轮胎的磨耗性能,提高湿地抓地性能。

44.使用本技术制试规格120/70zr17、160/60zr17的轮胎并安装在650cc的车型上,填充180kpa的风压在雨量为2cm至15cm的湿地路面进行实车测试,通过驾驶员的实车测试评价其实施例之排水性能、湿地抓地性能均比以往例性能优异。

45.本发明工作原理为:通过主花纹沟10、副花纹沟20、第一辅花纹沟30及第二辅花纹沟40组成类“m”形的倾斜花纹沟组100,轮胎胎面由多个倾斜花纹沟组100构成,主花纹沟10上设置有窄沟11和宽沟12,窄沟11和宽沟12的设计,能够将窄沟11的水量驱动至宽沟12再驱动至窄沟11,如此循环成波浪,能够有效提高排水性能;另外窄沟11和宽沟12的结合设

计,其花纹沟与路面的抓着性也有一定的提升,可进一步提高湿地抓地性能,第一横向挡块13及第二横向挡块21分别将主花纹沟10和副花纹沟20分割成类竹节状,当轮胎在雨量由浅转深的湿路面行驶时,可提高驱动力,提升破水膜能力,进一步提高湿地抓地性能,第一细沟槽50、第二细沟槽60及圆球槽70的设置,能够进一步增加排水空间,提高排水性能及过弯湿地抓地性能。

46.以上所述,仅用以说明本发明的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本发明的技术方案所做的其它修改或者等同替换,只要不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1