一种轨道交通车站的制作方法

[0001]

本实用新型属于轨道交通技术领域,具体涉及一种轨道交通车站。

背景技术:

[0002]

近年来,随着我国城市化进程的不断发展,交通拥堵已然成为一个普遍的问题。城市轨道交通作为综合交通系统的重要组成部分,正处于大力发展之中。然而,随着城市规模的不断扩大,规划及修建的轨道交通线路也越来越长,有的线路长度甚至达到80km以上,导致城市轨道交通的运行时间过长,运输组织多有不便。

[0003]

对于过长的线路,有些城市采取初近期贯通运营、远期分段运营的模式;此时,就需要对贯通运营的线路进行拆解,将一条线路拆分为两段分别独立运营。对于远期需要拆解的线路,必须预先研究拆解方案,在项目实施过程中做好土建预留工程。针对这种情况,有必要研究一种车站布置型式,使轨道交通既可以实现贯通运营,也可以实现分段独立运营,从而减少工程废弃,避免线路拆解对运营的影响。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型涉及一种轨道交通车站,至少可解决现有技术的部分缺陷。

[0005]

本实用新型涉及一种轨道交通车站,包括两组站线结构;

[0006]

每组站线结构包括一个有效站台、一条站内正线和一条到发线,所述站内正线与所述到发线共用所述有效站台并且通过第一单渡线连接,该第一单渡线位于对应有效站台的站前侧;

[0007]

两个有效站台相对设置,两条站内正线位于两个有效站台之间并且通过两组第二单渡线连接,两组第二单渡线分列于任一有效站台的站前侧和站后侧。

[0008]

作为实施方式之一,两条站内正线之间的线间距≥4.5m。

[0009]

作为实施方式之一,每组站线结构还包括一条折返线,所述折返线连接于对应的站内正线末端,所述折返线通过道岔及岔后连接线与对应的到发线连接。

[0010]

作为实施方式之一,所述岔后连接线为曲线轨道。

[0011]

作为实施方式之一,所述岔后连接线为圆弧线轨道并且其半径≥200m。

[0012]

作为实施方式之一,所述岔后连接线所连接的到发线末端延伸至对应的有效站台的站后侧。

[0013]

本实用新型至少具有如下有益效果:

[0014]

本实用新型提供的轨道交通车站,通过对两组站线结构的道线布置设计以及两组站线结构之间的单渡线接轨型式的独特设计,使得该轨道交通车站可以同时实现轨道交通线路贯通运营与分段独立运营的运营模式,避免线路实施拆解造成的工程废弃及对运营产生的不利影响。

附图说明

[0015]

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。

[0016]

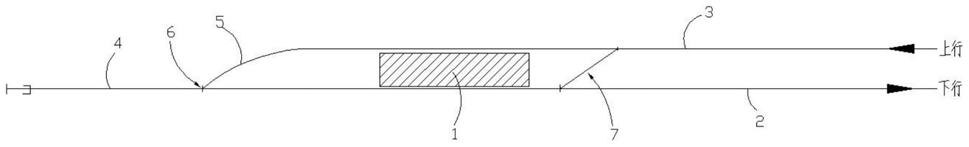

图1为本实用新型实施例提供的站线结构的结构示意图;

[0017]

图2为本实用新型实施例提供的轨道交通车站的结构示意图。

具体实施方式

[0018]

下面对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019]

如图1和图2,本实用新型实施例提供一种轨道交通车站,包括两组站线结构;每组站线结构包括一个有效站台1、一条站内正线2和一条到发线3,站内正线2与到发线3共用所述有效站台1并且通过第一单渡线7连接,该第一单渡线7位于对应有效站台1的站前侧,也即每组站线结构的站内正线2和到发线3分列于对应的有效站台1的宽度方向两侧,显然地,本实施例中涉及的两条站内正线2和两条到发线3是相互平行的;两个有效站台1相对设置,两条站内正线2位于两个有效站台1之间,该两条站内正线2之间的线间距在满足列车运行空间要求的前提下,尽量地近距离控制,一般情况下,二者之间的线间距≥5m,在站内布置空间困难的情况下,二者之间的线间距可压缩至4.5m~4.6m。一般地,上述第一单渡线7的两端分别通过道岔与对应的站内正线2和到发线3连接,可以实现列车在站内正线2与到发线3之间的过渡运行。两条站内正线2之间通过两组第二单渡线81/82连接,两组第二单渡线81/82分列于任一有效站台1的站前侧和站后侧;同样地,第二单渡线81/82的两端分别通过道岔与两条站内正线2连接,可以实现列车在两个有效站台1之间的两条站内正线2之间的过渡运行。

[0020]

进一步优选地,如图1和图2,每组站线结构还包括一条折返线4,所述折返线4连接于对应的站内正线2的末端,所述折返线4通过道岔6及岔后连接线5与对应的到发线3连接。上述所说的站内正线2末端也即为该站内正线2的远离区间正线的一端,也即该站内正线2的位于站后侧的一端。该岔后连接线5优选为是曲线轨道,便于道线的布置;受有效站台1宽度的影响,每组站线结构的站内正线2与到发线3之间的间距较大,一般≥15m,上述岔后连接线5优选为是圆弧线轨道并且其半径≥200m;另外,优选为保证上述岔后连接线5不侵入站台以及满足站台超高渐变要求,则岔后连接线5与对应的有效站台1之间优选为保留一段直线段长度,即所述岔后连接线5所连接的到发线3末端延伸至对应的有效站台1的站后侧。

[0021]

以下对上述轨道交通车站的运行方法进行说明,该轨道交通车站采用分段运营模式和/或贯通运营模式,具体地:

[0022]

所述分段运营模式下,两组站线结构独立使用,每个有效站台1作为一段轨道交通线路的起终点站,每组站线结构的站内正线2和到发线3中,其中一条作为对应轨道交通线路的进站线,另一条作为出站线,并且通过所述第一单渡线7实现列车站前折返运行;

[0023]

所述贯通运营模式下,该轨道交通车站作为一般中间站,两个有效站台1分别供上下行列车使用,列车通过对应有效站台1的站前第一单渡线7和站后第二单渡线81/82通行。

[0024]

进一步优选地,在上述每组站线结构还包括一条折返线4的车站结构中,所述分段运营模式下,还可通过所述岔后连接线5及所述折返线4实现列车站后折返运行。另外,优选地,在该车站结构中,所述贯通运营模式下,所述折返线4作为临时故障停车线。

[0025]

以下通过具体的运行实例对上述轨道交通车站的运行方法进行进一步说明:

[0026]

(1)如图2,为便于描述,定义如下:

[0027]

其中一组站线结构中,包括第一有效站台11、第一到发线31、第一站内正线21以及第一折返线41,该第一折返线41连接于第一站内正线21的末端,第一到发线31通过第一岔后连接线51和第一道岔61与该第一折返线41连接,第一到发线31与第一站内正线21之间通过第一单渡线一71连接;

[0028]

另一组站线结构中,包括第二有效站台12、第二站内正线22、第二到发线32以及第二折返线42,该第二折返线42连接于第二站内正线22的末端,第二到发线32通过第二岔后连接线52和第二道岔62与该第二折返线42连接,第二站内正线22与第二到发线32之间通过第一单渡线二72连接;

[0029]

第一站内正线21与第二站内正线22均位于两个有效站台1之间,第一站内正线21与第二站内正线22通过第二单渡线一81和第二单渡线二82连接,第二单渡线一81位于第一有效站台11的站后侧,第二单渡线二82位于第一有效站台11的站前侧;

[0030]

(2)分段运营模式下,第一有效站台11作为第一段线路的起终点站,第二有效站台12作为第二段线路的起终点站;列车具有站前折返和站后折返两种折返方式:

[0031]

第一段线路的列车在第一有效站台11的站前折返的运行路径为:第一到发线31(进站)

→

第一单渡线一71

→

第一有效站台11(旅客上下车)

→

第一站内正线21(出站);

[0032]

第一段线路的列车在第一有效站台11的站后折返的运行路径为:第一到发线31(进站)

→

第一有效站台11(旅客下车)

→

第一岔后连接线51

→

第一道岔61

→

第一折返线41

→

第一有效站台11(旅客上车)

→

第一站内正线21(出站);

[0033]

第二段线路的列车在第二有效站台12的站前折返的运行路径为:第二到发线32(进站)

→

第一单渡线二72

→

第二有效站台12(旅客上下车)

→

第二站内正线22(出站);

[0034]

第二段线路的列车在第二有效站台12的站后折返的运行路径为:第二到发线32(进站)

→

第二有效站台12(旅客下车)

→

第二岔后连接线52

→

第二道岔62

→

第二折返线42

→

第二有效站台12(旅客上车)

→

第二站内正线22(出站)。

[0035]

(3)贯通运营模式下,该轨道交通车站作为一般中间站;

[0036]

上行列车经过该轨道交通车站的运行径路为:第一到发线31(进站)

→

第一单渡线一71

→

第一有效站台11(旅客上下车)

→

第二单渡线一81

→

第二站内正线22(出站);

[0037]

下行列车经过该轨道交通车站的运行径路为:第二到发线32(进站)

→

第一单渡线二72

→

第二有效站台12(旅客上下车)

→

第二单渡线二82

→

第一站内正线21(出站),上下行列车互不干扰。此种情况下,第一折返线41和第二折返线42可以分别作为临时故障停车线。

[0038]

可见,本实用新型实施例提供的轨道交通车站,通过对两组站线结构的道线布置设计以及两组站线结构之间的单渡线接轨型式的独特设计,使得该轨道交通车站可以同时实现轨道交通线路贯通运营与分段独立运营的运营模式,避免线路实施拆解造成的工程废

弃及对运营产生的不利影响。

[0039]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1