一种生物煤生产用螺旋冷却系统的制作方法

1.本实用新型涉及冷却系统技术领域,具体为一种生物煤生产用螺旋冷却系统。

背景技术:

2.生物质煤是采用秸秆、树枝、树皮、垃圾等农业废弃物作为原材料,通过专用设备经过粉碎处理、压缩处理等工艺,压制成的一种可直接燃烧的固体燃料。

3.采用秸秆制作生物煤的过程中,生物质的干燥是一个超低温热处理(低于240℃)过程,这其中会产生一个均匀加热过程,从而达到生物质的核心温度,这样才能够去除水分和转变其一部分有机物质(该温度条件下,主要为半纤维素);在干燥的过程中,轻有机物被提取出来,原因是生物质的分子结构被破解和改变。其结果是半纤维被破坏;这一改变激发它物理属性的一个重要变化:解聚的生物质非常脆,解聚的生物质变得疏水;生物质中的能量几乎完全保留下来,每个流程中对温度的把控都至关重要。

4.在对生产的生物煤进行包装时,现有的设备出料端的冷却系统不够完善,影响生物煤的出产质量,同时,降低了袋装入库的效率。

技术实现要素:

5.(一)解决的技术问题

6.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种生物煤生产用螺旋冷却系统,解决了上述背景技术中提出的问题。

7.(二)技术方案

8.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种生物煤生产用螺旋冷却系统,包括超低温炭化炉、螺旋冷却输送机和成品冷却回流罐,所述超低温炭化炉的顶部设置有送料系统,所述超低温炭化炉的内部底侧安装有振动筛和三臂刮板,所述三臂刮板设置在振动筛的下方,所述超低温炭化炉的底部开设有下料管,所述下料管的内部设置有连续自动出料机,所述螺旋冷却输送机的一端上方开设有进料口,所述螺旋冷却输送机的另一端下方开设有出料口,所述超低温炭化炉的下料管插接在进料口的内部,所述成品冷却回流罐的架设在螺旋冷却输送机的两侧,所述成品冷却回流罐的一端固定连接有冷却水供水管,所述成品冷却回流罐的另一端固定连接有冷却水回水管。

9.可选的,所述超低温炭化炉底部的下料管共有两个,所述螺旋冷却输送机分为两排,每排四个,四个所述螺旋冷却输送机的进料口和出料口相互搭接。

10.可选的,所述超低温炭化炉顶部的一侧插接有高压放气阀,所述超低温炭化炉顶部的另一侧插接有热解气排出管,所述送料系统和超低温炭化炉之间固定安装有连续自动进料机,所述超低温炭化炉的底部侧面固定连接有供热总管。

11.可选的,所述热解气排出管的中部固定连接有热解气回收管,所述热解气回收管的另一端固定连接在供热总管的中部,所述供热总管的一端固定连接有供热单元,所述供热单元通过管道连接有废气处理单元。

12.可选的,所述螺旋冷却输送机的一端外侧固定连接有电机,所述电机的输出端传动连接有减速器。

13.可选的,所述成品冷却回流罐的内部布满若干条回流冷却管,若干条回流冷却管的外侧壁均焊接在螺旋冷却输送机的外侧壁。

14.(三)有益效果

15.本实用新型提供了一种生物煤生产用螺旋冷却系统,具备以下有益效果:

16.1、该生物煤生产用螺旋冷却系统,通过成品冷却回流罐和螺旋冷却输送机的配合设置,成品冷却回流罐内部布满若干个回流冷却管,在使用时若干个回流冷却管最大效果对螺旋冷却输送机的内部进行热交换,带走生物煤大量的热能,从而起到降温冷却的作用,另外,螺旋冷却输送机分为两排,与两个下料管相对应,并首尾搭接,加大了生物煤的行程,大大提高了冷却效果,同时,分段运输更加便于故障分析和处理,保障该系统持续稳定运行。

17.2、该生物煤生产用螺旋冷却系统,通过振动筛和三臂刮板的配合设置,在使用时,振动筛可对下落到超低温炭化炉底部的玉米秸秆进行持续性振筛,从而起到防止高温的半成品粘连堵塞出口的作用,三臂刮板配合超低温炭化炉底部的两个下料管,可持续稳定的出料,从而为上述螺旋冷却输送机持续供料,保证设备的连续作业,提高生物煤出产效率。

附图说明

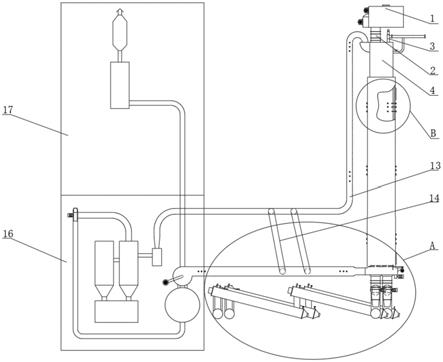

18.图1为本实用新型总装配的结构示意图;

19.图2为本实用新型图1中a处的放大结构示意图;

20.图3为本实用新型螺旋冷却输送机结构示意图;

21.图4为本实用新型图1中b处的放大结构示意图;

22.图5为本实用新型生产工艺流程示意图;

23.图6为本实用新型废气处理的流程示意图。

24.图中:1、送料系统;2、连续自动进料机;3、高压放气阀;4、超低温炭化炉;5、氮气含量探头;6、氧气含量探头;7、温度探头;8、检测门;9、振动筛;10、三臂刮板;11、连续自动出料机;12、成品冷却回流罐;1201、冷却水供水管;1202、冷却水回水管;13、热解气排出管;14、热解气回收管;15、供热总管;16、供热单元;17、废气处理单元;18、螺旋冷却输送机;1801、进料口;1802、出料口;19、电机;20、减速器;21、回流冷却管。

具体实施方式

25.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

26.请参阅图1至图6,本实用新型提供技术方案:一种生物煤生产用螺旋冷却系统,包括超低温炭化炉4、螺旋冷却输送机18和成品冷却回流罐12,超低温炭化炉4底部的下料管共有两个,螺旋冷却输送机18分为两排,每排四个,四个螺旋冷却输送机18的进料口1801和出料口1802相互搭接,超低温炭化炉4的顶部设置有送料系统1,超低温炭化炉4的内部底侧安装有振动筛9和三臂刮板10,超低温炭化炉4顶部的一侧插接有高压放气阀3,超低温炭化

炉4顶部的另一侧插接有热解气排出管13,送料系统1和超低温炭化炉4之间固定安装有连续自动进料机2,超低温炭化炉4的底部侧面固定连接有供热总管15,热解气排出管13的中部固定连接有热解气回收管14,热解气回收管14的另一端固定连接在供热总管15的中部,供热总管15的一端固定连接有供热单元16,供热单元16通过管道连接有废气处理单元17,三臂刮板10设置在振动筛9的下方,超低温炭化炉4的底部开设有下料管,下料管的内部设置有连续自动出料机11,螺旋冷却输送机18的一端上方开设有进料口1801,螺旋冷却输送机18的另一端下方开设有出料口1802,超低温炭化炉4的下料管插接在进料口1801的内部,成品冷却回流罐12的架设在螺旋冷却输送机18的两侧,螺旋冷却输送机18的一端外侧固定连接有电机19,电机19的输出端传动连接有减速器20,成品冷却回流罐12的一端固定连接有冷却水供水管1201,成品冷却回流罐12的另一端固定连接有冷却水回水管1202,成品冷却回流罐12的内部布满若干条回流冷却管21,若干条回流冷却管21的外侧壁均焊接在螺旋冷却输送机18的外侧壁。

27.使用时,采用已粉碎粒径≤3cm、含水率≤16%的玉米秸秆为原料,通过送料系统1的输送带将原料输送到地下式料斗,再通过密闭式螺旋输送机将原料输送到超低温炭化炉4的内部,进行超低温炭化;炭化过程中的热解是一个持续性反应,其中有两股流体在垂直面以相反方向移动并形成持续反应区域。外加热源的热气上升,从管道的底部上升至顶部,固体流(秸秆颗粒)则从管道顶部下降到底部。

28.当生物质颗粒(秸秆颗粒)从炭化炉管道顶部降到底部时,首先通过60~100℃区域(12m)耗时1.5h,秸秆颗粒首先会失去水分被干燥。秸秆颗粒持续下降,到达100~200℃区域(8m)耗时1h,秸秆颗粒开始低温裂解出co、ch4、co2、h2、h2o等。这些热解气体属于良好的还原性气体被热气流带到上部去干燥后续来的原料,最终进入热解气排出管13进行排出,并可通过热解气回收管14进行回收再利用,无法利用的部分则最终通过废气处理单元17处理后排出。秸秆颗粒继续下降到达200~240℃区域(4m)耗时0.5h,秸秆颗粒在此区域进行炭化和进一步干燥过程,此时半纤维体的多聚体被破坏。这一现象接着持续发生,秸秆颗粒到达振动筛9的位置处形成生物质颗粒。在供热单元16热解出来的还原性气体经冷却后和天然气混合燃烧,其中95%通过供热总管15从底部侧面进入超低温炭化炉4的内部实现热源补充,5%经活性炭吸附处理后排放大气。

29.至此,在管道底部获得的解聚/干燥的产品被称为生物煤,之后不需再进行压块等处理。然后通过螺旋冷却输送机18进行输送,每排四个螺旋冷却输送机18相互搭接,配合成品冷却回流罐12,能够完全冷却生物煤成品,减少粉尘的产生,提高了成品质量,同时大大加快了装袋速率。

30.综上所述:该生物煤生产用螺旋冷却系统,通过成品冷却回流罐12和螺旋冷却输送机18的配合设置,成品冷却回流罐12内部布满若干个回流冷却管21,在使用时若干个回流冷却管21最大效果对螺旋冷却输送机18的内部进行热交换,带走生物煤大量的热能,从而起到降温冷却的作用,另外,螺旋冷却输送机18分为两排,与两个下料管相对应,并首尾搭接,加大了生物煤的行程,大大提高了冷却效果,同时,分段运输更加便于故障分析和处理,保障该系统持续稳定运行;通过振动筛9和三臂刮板10的配合设置,在使用时,振动筛9可对下落到超低温炭化炉4底部的玉米秸秆进行持续性振筛,从而起到防止高温的半成品粘连堵塞出口的作用,三臂刮板10配合超低温炭化炉4底部的两个下料管,可持续稳定的出

料,从而为上述螺旋冷却输送机18持续供料,保证设备的连续作业,提高生物煤出产效率;生产过程为连续进料,连续出料,设计进料速度为7.5t/h,年可处理生物质原料6万t,因此本项目可满足年生产4万t生物质成型燃料的规模(年进料6万t)。

31.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1