一种抑制螺旋线型行波管谐波的设计方法与流程

1.本发明涉及螺旋线行波管领域。更具体地,本发明涉及一种抑制螺旋线行波管二次谐波的设计方法。

背景技术:

2.螺旋线型空间行波管凭借其高效率、高功率、高频率的优越性能在卫星通信、数传、遥感等设备中广泛应用。行波管通过射频输入信号与电子注进行互作用,电磁波从电子注获得能量,实现射频信号的放大,高的电子互作用效率是提高螺旋线型空间行波管效率的关键方法之一。

3.谐波是行波管电子注互作用过程中群聚的副产品。电子注中的高频电流含有大量谐波,因此输出信号中除了包括基波信号之外,还包括各阶谐波信号等其他信号。空间行波管在使用中,谐波通常被滤波器吸收。若谐波功率过大,滤波器的设计难度增大,甚至影响其可靠性;二次谐波虽然可以通过滤波器吸收,高的二次谐波将导致基波的电子互作用效率降低,不利于行波管效率的提升;尤其对于低频段,谐波与基波频率相近,二次谐波的耦合阻抗比较大,谐波更容易被放大,难于抑制。

4.螺旋线型行波管慢波结构主要由管壳、螺旋线、夹持杆组成,管壳直径、螺旋线直径、螺旋线螺距和夹持杆尺寸均会影响慢波结构的性能参数。在已经公开的螺旋线慢波结构设计和优化方法中,通常以给定各段螺距值和相应螺距段长度的慢波结构为基础,通过仿真验证该给定螺旋线慢波结构的输出功率和电子效率来说明该慢波结构具有好的性能参数。但是,在实际空间行波管研制过程中,行波管的设计参数和实际性能之间会存在一些误差。若通过改变管壳尺寸、螺旋线内径、夹持杆尺寸来优化整管性能,从设计、机械加工、装配到获得测试参数制作周期长,对行波管研发的成本控制和时间控制来说都不是一种好的方法。相比之下,螺旋线的螺距是易于改变的参数,但对于具有多个螺距段的螺旋线慢波结构来说,如何通过改变各段的螺距值和长度值,在行波管各性能参数之间进行平衡以得到最优的整管,是一个复杂的过程。因此,寻找合适的设计方法来抑制空间行波管二次谐波尤为重要。

技术实现要素:

5.螺旋线的内径和螺旋线的螺距是和行波管输出信号中的谐波相关的两个参数。已知空间行波管螺旋线慢波结构的设计方法,包括通过螺距跳变和渐变使得高频电磁场相速产生相应跳变和渐变实现速度再同步来提高行波管效率;通过变螺距且变内径来抑制返波振荡和高次谐波来得到较高的行波管效率。为了解决上述技术问题,本发明提供一种通过改变螺旋线慢波结构中螺旋线螺距优化行波管谐波性能的设计方法。

6.本发明提供一种抑制螺旋线型行波管谐波的设计方法,行波管的螺旋线包括输入段和输出段,设计方法包括:

7.步骤1,确定螺旋线行波管的螺旋线内径、输入段初始螺距和输出段初始螺距;

8.步骤2,改变输入段螺距,针对每一螺距分别仿真基波和谐波的耦合阻抗和相速;

9.步骤3,计算输入段每一螺距的基波谐波耦合阻抗比以及基波谐波相速比,绘制基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的曲线;

10.步骤4,基于基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距的变化趋势,逐步选择输入段螺距和输出段螺距,对选择的输入段螺距和输出段螺距的组合进行行波管性能仿真,基于仿真结果确定经优化的输入段螺距和输出段螺距。

11.优选地,所述谐波是输出信号的二次谐波。

12.优选地,所述改变输入段螺距包括以固定步进改变螺旋线螺距。

13.优选地,步骤4进一步包括基于基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距的变化趋势确定选择螺距的方向,并按照确定的选择方向自输入段初始螺距和输出段初始螺距,通过逐渐增加或逐渐减少螺距选择输入段螺距和输出段螺距。

14.优选地,基于基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距的变化趋势逐步选择输入段螺距和输出段螺距的步骤进一步包括:

15.选择使基波谐波耦合阻抗比增大且基波谐波相速比增大的螺距改变方向,逐渐增加输入段螺距和输出段螺距或逐渐减小输入段螺距和输出段螺距;或者

16.选择使谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比二者中随螺距变化改变大者比值增加的螺距改变方向,逐渐增加输入段螺距和输出段螺距或逐步减小输入段螺距和输出段螺距。

17.优选地,该方法进一步包括,根据选择的螺距确定对应螺距段的长度。

18.优选地,该方法进一步包括先按照确定的选择螺距的方向确定经优化的输入段螺距,然后按照确定的选择螺距的方向,确定经优化的输出段螺距。

19.优选地,螺旋线输出段包括多个均匀螺距段,所述按照确定的选择螺距的方向确定经优化的输出段螺距包括按照确定的方向确定所述多个均匀螺距段之一的经优化的均匀螺距或确定其中多个均匀螺距段经优化的均匀螺距。

20.优选地,该方法进一步包括沿电子束行进方向依次对各均匀螺距段按照确定的选择螺距的方向确定各段经优化的均匀螺距。

21.优选地,所述行波管性能仿真包括仿真螺旋线的二次谐波、功率和电子效率。本发明中,定义基波耦合阻抗除以谐波耦合阻抗为基波谐波耦合阻抗比,定义基波相速除以谐波相速为基波谐波相速比。本发明通过将基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距变化的趋势作为调节螺旋线各段螺距依据,提供了一种有效抑制螺旋线行波管谐波的同时提高行波管电子效率和功率的螺旋线慢波结构优化方法。

22.本发明通过首先改变输入段螺距,仿真得到基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的趋势;由得到的趋势确定优化过程中输入段和输出段螺距的调节方向,即通过逐渐增加各段螺距还是逐渐减小各段螺距能够抑制谐波;以确定的调节方向改变螺距,对改变后的每一螺距组合分别仿真计算慢波结构的二次谐波和电子效率,将仿真得到的性能参数最理想的螺距数据作为螺旋线慢波结构的优化尺寸。该种二次谐波优化方法,可以明确获得降低二次谐波螺距优化方向,显著提高了螺旋线行波管的设计工作的效率,起到事半功倍的效果。例如,采用本发明优化设计方法仿真c频段空间行波管的二次谐波仿真值由-14.13dbc、电子效率37.09%,优化至二次谐波-20.16dbc,电子效率42.72%。

附图说明

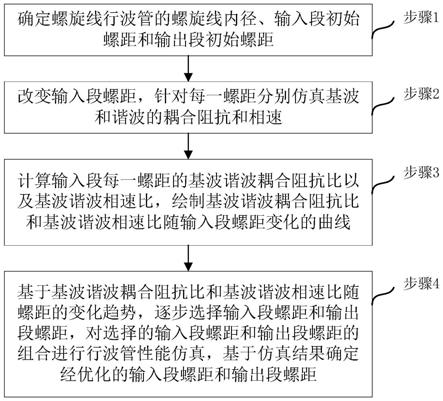

23.图1示出根据本发明螺旋线行波管设计方法的示意图;

24.图2示出本发明实施例的初始相速渐变螺距分布图;

25.图3示出本发明实施例的初始螺距仿真设计的二次谐波图;

26.图4示出本发明实施例的初始螺距仿真设计的基波输出功率和谐波输出功率分布图;

27.图5示出本发明实施例的初始螺距仿真设计的基波电子效率和谐波电子效率分布图;

28.图6示出本发明实施例的基波和谐波随输入螺距变化的色散图;

29.图7示出本发明实施例基波和谐波随输入螺距变化的耦合阻抗图;

30.图8示出本发明实施例基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化图;

31.图9示出本发明实例1输入螺距为p

0-0.01mm仿真设计的二次谐波图;

32.图10示出本发明实例1仿真设计的基波和谐波输出功率图;

33.图11示出本发明实例1仿真设计的基波和谐波电子效率图;

34.图12示出对比例1输入螺距为p0+0.01mm仿真设计的二次谐波图;

35.图13示出对比例1仿真设计的基波和谐波输出功率图;

36.图14示出对比例1仿真设计的基波和谐波电子效率图;

37.图15示出本发明实例2第一段输出螺距为p

1-0.01mm仿真设计的二次谐波图;

38.图16示出本发明实例2仿真设计的基波和谐波输出功率图;

39.图17示出本发明实例2仿真设计的基波和谐波电子效率图;

40.图18示出对比例2第一段输出螺距为p1+0.01mm仿真设计的二次谐波图;

41.图19示出对比例2仿真设计的基波和谐波输出功率图;

42.图20示出对比例2仿真设计的基波和谐波电子效率图;

43.图21示出本发明实例3第二段输出螺距为p

2-0.01mm仿真设计的二次谐波图;

44.图22示出本发明实例3仿真设计的基波和谐波输出功率图;

45.图23示出本发明实例3仿真设计的基波和谐波电子效率图;

46.图24示出对比例3第二段输出螺距为p2+0.01mm仿真设计的二次谐波图;

47.图25示出对比例3仿真设计的基波和谐波输出功率图;

48.图26示出对比例3仿真设计的基波和谐波电子效率图;

49.图27示出本发明优化后相速渐变螺距图;

50.图28示出本发明优化后二次谐波图;

51.图29示出本发明优化后仿真设计的基波和谐波输出功率图;

52.图30示出本发明优化后仿真设计的基波和谐波电子效率图。

具体实施方式

53.为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

54.螺旋线型行波管通常包括电子枪、慢波结构和收集极。慢波结构包括管壳、夹持杆、螺旋线和输入输出换能结构,螺旋线包括输入段和输出段。输入段可以包括一段或多个段,相邻段具有不同的螺距;输出端可以包括多个段,相邻段具有不同的螺距,相同或不同的长短。输入段和输出段之间可以直接连接;也可以断开,包括具有一定长度的断开段,通过衰减器抑制反射。

55.影响螺旋线型行波管二次谐波的因素主要包括基波与谐波的相速和耦合阻抗。基波与谐波之间差距越大,基波与谐波越不同步、与电子注互作用能力差距越大,则基波与二次谐波幅度比(也称为二次谐波比)越大。本发明希望通过调节螺旋线螺距来抑制二次谐波幅度的螺旋线行波管设计方法。下面以c波段空间行波管为例,对本发明的设计方法进行具体说明。

56.图1示出根据本发明螺旋线行波管设计方法步骤。该方法包括:

57.步骤1,确定螺旋线行波管的螺旋线内径、输入段初始螺距和输出段初始螺距

58.采用本领域技术人员已知的方法,根据螺旋线行波管的参数要求,按照驻波互作用理论设计螺旋线各段初始长度和初始螺距。图2本发明实施例的c波段空间行波管螺旋线慢波结构螺距沿螺旋线轴向分布图。该实施例输入螺旋线为一均匀螺距段,输出螺旋线分为三段,第一均匀螺距段、第二渐变螺距段和第三均匀螺距段。理论设计得到的螺旋线内半径是a0。输入螺旋线初始长度为z1,初始螺距为p0。输出螺旋线第一均匀螺距段初始长度为z2初始螺距为p1;第二渐变螺距段初始长度为z3,其螺距从p1均匀变至p2;第三均匀螺距段初始长度为z4初始螺距p2。

59.利用mtss软件仿真该螺旋线慢波结构的二次谐波抑制比、功率和电子效率,仿真结果见图3、图4和图5。可以看出,按照理论设计得到的慢波结构在f0频率下谐波抑制比为-14.13dbc,谐波较大,需要对该设计结构进行优化。

60.步骤2,改变输入段螺距,针对每一螺距分别仿真基波和谐波的耦合阻抗和相速

61.以固定步进改变输入段螺距,仿真每一螺距值下基波和谐波的相速和耦合阻抗,并绘制曲线,可以观察基波和谐波的耦合阻抗以及相速随螺距改变的变化趋势。以输入段初始螺距p0为基础,以固定步长例如0.01mm为步进,仿真带宽内中频点在p

0-0.01*5~p0+0.01*5不同螺距下的基波和二次谐波的色散和耦合阻抗,绘制相速和耦合阻抗随螺距变化的曲线,如图6、图7所示。观察图6可以看出,随着输入段螺距的增大,基波相速和谐波相速均呈现增加的趋势,基波相速增加幅度稍大于谐波相速增加幅度。观察图7可以看出,随着螺距的增大,基波和谐波耦合阻抗同样呈现增加的趋势且增加的趋势相似。因此,仅从图6和图7的仿真结果难于确定以初始螺距为基础,以逐渐增大螺距的方向还是逐渐减小螺距方向改变螺距大小更有利于设计出抑制二次谐波且提高电子效率的行波管。

62.步骤3,计算输入段每一螺距的基波谐波耦合阻抗比以及基波谐波相速比,绘制基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的曲线

63.本发明定义基波耦合阻抗除以谐波耦合阻抗为基波谐波耦合阻抗比,定义基波相速除以谐波相速为基波谐波相速比。基于步骤2仿真得到的每一螺距的基波耦合阻抗和相速和谐波的耦合阻抗和相速,计算每一螺距的耦合阻抗比和相速比,并以螺距值为横坐标,以耦合阻抗比和相速比为纵坐标绘图,绘制基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的曲线,得到带宽内中频点在p

0-0.01*5~p0+0.01*5不同螺距下的基波谐波相

速比和基波谐波耦合阻抗比随螺距变化的趋势,见图8。从该图可以看出基波和谐波的耦合阻抗和相速二者中哪一个对螺距的变化更为敏感。

64.步骤4,基于基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距的变化趋势,逐步选择输入段螺距和输出段螺距,对选择的输入段螺距和输出段螺距的组合进行行波管性能仿真,基于仿真结果确定经优化的输入段螺距和输出段螺距。

65.在得到基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的曲线后,可以基于基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随螺距的变化趋势确定选择螺距的方向,并按照确定的选择方向自输入段初始螺距和输出段初始螺距,通过逐渐增加或逐渐减少螺距选择输入段螺距和输出段螺距。基波谐波耦合阻抗比随螺距的变化和基波谐波相速比随螺距变化趋势包含几种情况:第一,耦合阻抗比和相速比具有相同的变化方向,二者均随螺距的增大呈上升趋势,或均随螺距的增加呈下降趋势;第二,随螺距增加耦合阻抗比和相速比变化趋势不同,其一随螺距增大而上升,另一随螺距增大而下降。在第一种二者变化方向相同的情况下,将基波谐波耦合阻抗比变大、基波谐波相速比变大所对应的螺距变化方向作为逐步调节螺距的方向进行谐波抑制优化。在二者变化方向不同的情况下,将二者中变化速率大者的能够降低该参数降低谐波影响的方向作为调节螺距的方向进行谐波抑制。第一种情况,本领域技术人员可以容易的确定以初始螺距为基础通过逐步增大螺距或逐步减小螺距,根据性能仿真结果确定实现谐波抑制的螺旋线螺距。对于第二情况,本发明将参照实施例进行示例性说明。优选地,以固定的步进逐步增大螺距或逐步减小螺距进行螺距值的选择。

66.进一步,螺旋线型空间行波管的螺旋线输出段通常包括多个均匀螺距段。本发明的优选实施例进一步包括针对多个均匀螺距段的每一个,以该螺距段的理论计算得到的初始螺距值按照确定的方向选择螺距对该螺距段进行优化,并确定该均匀螺距段经优化的螺距。优选地,按照沿电子束行进方向依次对各均匀螺距段确定各段经优化的螺距。

67.下面将借助实例对本发明的方案进行具体说明。

68.如图8所示,带宽内中频点在p

0-0.01*5~p0+0.01*5范围内,基波谐波相速随螺距的增大逐渐上升,基波谐波耦合阻抗比随螺距的耦合阻抗比逐渐下降。该实施例慢波结构的耦合阻抗比和相速比随螺距变化的趋势属于上述的第二种情况,二者变换方向不同。在此情况下,需要进一步判断在该螺距设计范围内,耦合阻抗比和相速比二者哪一个性能变化速率大。变化速率大的性能意味着该性能对螺距的大小更为敏感,变化速率小的性能意味着该性能对螺距的大小不敏感。可以理解,以变化速率大的性能基波谐波比增大的方向所对应的螺距变化方向作为逐渐改变螺距方向,可以更为有效地提高慢波结构的性能参数。具体而言,该实施例中在p

0-0.01*5~p0+0.01*5范围内,随着螺距的增加基波谐波相速比从小于1.1上升到大于1.1,有利于谐波抑制,但变化幅度很小;基波谐波耦合阻抗比从9降低到6,不利于谐波抑制。因为基波谐波耦合阻抗受螺距变化的影响大,在螺距变小时耦合阻抗对谐波抑制的作用大于相速受到谐波的影响,因此,选择从初始螺距开始向减小螺距的方向进行螺距优化。

69.在确定优化螺旋线性能的的螺距调节方向后,开始对各段螺旋线进行调节。本实施例中,按电子注行进的方向,依输入段、第一均匀螺距段、第三均匀螺距的顺序依次调节。对每一段,分别从初始螺距开始,逐步减小螺距值,并针对减小的螺距值利用驻波互作用理

论确定相应的螺距段长度,利用仿真软件进行性能仿真,根据仿真的性能确定经优化的螺旋线螺距和螺距段长度。

70.实例1

71.下面以0.01mm为步进减小输入段初始螺距确定经优化的输入段螺距的过程作为实例1进行说明。该例中输出段螺旋线各段为初始螺距值。

72.图9、图10和图11分别示出选择输入螺距为p

0-0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

73.对比例1

74.不同于实例1,该例中输入段螺距为p0+0.01mm。

75.图12-13分别示出选择输入螺距为p0+0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

76.实例2

77.下面以0.01mm为步进减小第一输出段初始螺距确定经优化的第一输出段螺距的过程作为实例2进行说明。该例中输入螺旋线和第三段输出螺旋线各段为初始螺距值。

78.图16-17分别示出选择第一段输出螺旋线螺距为p

1-0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

79.对比例2

80.不同于实例2,该例中第一段输出螺旋线螺距为p1+0.01mm。

81.图18-20分别示出选择输入螺距为p1+0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

82.实例3

83.下面以0.01mm为步进减小第三输出段初始螺距确定经优化的第三输出段螺距的过程作为实例2进行说明。该例中输入螺旋线和第一段输出螺旋线各段为初始螺距值。

84.图21-23分别示出选择第三输出段螺距为p

2-0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

85.对比例3

86.不同于实例3,该例中第三段输出螺旋线螺距为p2+0.01mm。

87.图24-26分别示出选择输入螺距为p2+0.01mm时,仿真设计的慢波结构二次谐波图、基波和谐波输出功率图和基波和谐波电子效率图。

88.表1各实例和对比例仿真数据

[0089] 初始设计实例1对比例1实例2对比例2实例3对比例3谐波抑制比,f0/dbc-14.13-14.26-14.11-14.42-10.48-14.40-13.25输出功率,f0/w138.0139.8137.8138.7120.1139.4134.4输出功率,2f0/w5.3275.2455.3495.01010.755.0616.368电子效率,f0/%37.0937.9837.0437.2832.2937.4736.14电子效率,2f0/%1.4321.4251.4381.3472.8891.3601.712

[0090]

初始慢波结构、本发明的实例1、实例2和实例3以及对比例1-3得到的仿真数据如表1所示。从表1数据可以看出,实例1、实例2和实例3中各螺距段分别选择小于初始螺距的螺距值后,慢波结构的仿真数据均好于初始设计慢波结构的仿真数据,对比例1、对比例2和

对比例3中各螺距段分别选择大于初始螺距的螺距值后,慢波结构的仿真数据与初始设计慢波结构的仿真数据相比均出现恶化。这些数据说明,通过改变输入段螺距绘制基波谐波耦合阻抗比和基波谐波相速比随输入段螺距变化的曲线,根据耦合阻抗比和相速比随螺距的变化趋势确定螺距调节方向进行行波管谐波抑制优化设计,不仅适用于输入螺旋线螺距调节,也适用于输出螺旋线各螺距段的螺距调节,验证了本发明的行波管谐波抑制优化设计方法的有效性。根据本发明的方法为螺旋线行波管谐波抑制提供了一种快速的优化方法,避免了现有设计过程中的螺距选择的盲目性和各段螺旋线螺距选择的盲目性,可以显著减少设计工作的计算量,缩短设计时间。

[0091]

继续参考上述实施例,输入螺旋线、第一均匀螺距段和第二均匀螺距段,分别以-0.01mm步长逐步减少初始螺距,利用mtss软件对各段螺距值和长度的组合进行仿真,对慢波结构进行优化。最终当输入螺距为p

0-0.03mm,长度为z1’

;第一输出均匀段长度z2’

,为z2+7mm,螺距p

1-0.04mm;渐变螺距段长度z3’

,为z

3-7mm,其螺距从p

1-0.04mm均匀变至p

2-0.04mm;第二输出均匀螺距段长度z4’

,为z4,螺距p

2-0.04mm,如图27所示。此时,仿真得出的二次谐波和功率、电子效率如图28、图29和图30所示,基波频率f0的二次谐波抑制比计算为-20.16dbc,输出功率141.8w,电子效率42.72%。可以看出,按照本发明的方法,不仅行波管谐波抑制比得到改善,输出功率和电子效率都得到显著提高,由此验证本发明提供了一种抑制螺旋线行波管谐波的有效设计方法。

[0092]

显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1