封装结构及其形成方法与流程

本技术涉及半导体封装领域,尤其涉及一种封装结构及其形成方法。

背景技术:

1、为了实现更好的性能、保持更小的体积以及更低的功耗,现有的封装技术由早期的2d封装朝着2.5d立体封装、3d立体封装的方向发展。

2、作为3d立体封装中一种封装形式,pop(package on package)堆叠封装通常会存在上下堆叠的上基板和下基板,在上基板和下基板上分别贴装有对应的芯片。现有的上基板和下基板之间通常是通过金属块(metal bar)或者密封剂通孔(through encapsulantvia,tev)进行电连接,但是随之信号的频率逐渐增大,前述电连接方式带来的信号的损耗也很巨大,影响了封装结构的性能。

技术实现思路

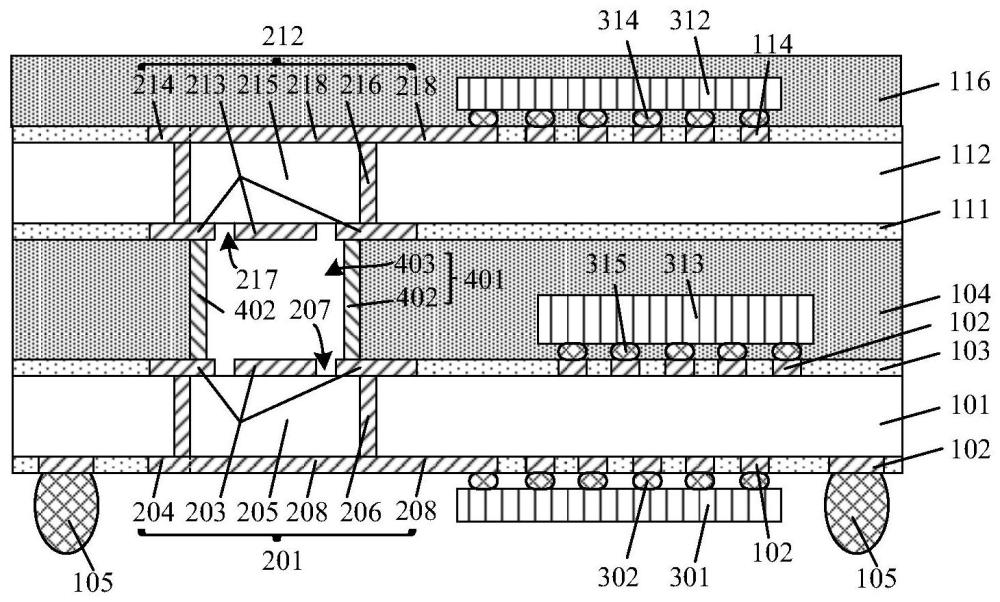

1、本技术一些实施例提供了一种封装结构,包括:

2、第一基板,所述第一基板包括相对的上表面和下表面;

3、第一半导体芯片,贴装在所述第一基板的下表面;

4、第一波导传输结构,位于所述第一基板中,且所述第一波导传输结构与所述第一半导体芯片电连接;

5、覆盖在所述第一基板的上表面上的塑封层;

6、位于所述塑封层中的矩形波导,且所述矩形波导位于所述第一波导传输结构上方;

7、第二基板,贴装在所述塑封层的上表面上,所述第二基板包括相对的上表面和下表面;

8、第二波导传输结构,位于所述第二基板中,且所述第二波导传输结构位于所述矩形波导上方;

9、第二半导体芯片,贴装在所述第二基板的上表面,所述第二半导体芯片与所述第二波导传输结构电连接,且所述第一半导体芯片用于产生第一毫米波射频信号,所述第一毫米波射频信号通过所述第一波导传输结构、所述矩形波导和所述第二波导传输结构传输给所述第二半导体芯片接收,或者所述第二半导体芯片用于产生第二毫米波射频信号,所述第二毫米波射频信号通过所述第二波导传输结构、所述矩形波导和所述第一波导传输结构传输给所述第一半导体芯片接收。

10、在一些实施例中,所述第一波导传输结构包括第一上金属层、第一下金属层和位于第一上金属层和第一下金属层之间的第一腔体结构,所述第一上金属层位于所述第一基板的上表面,所述第一下金属层位于所述第一基板的下表面,所述第一上金属层中具有第一缝隙槽,所述第一下金属层中具有第一接地共面波导,所述第一缝隙槽和第一接地共面波导分别位于所述第一腔体结构的上方和下方,所述第一波导传输结构中的所述第一接地共面波导与所述第一半导体芯片电连接;

11、所述矩形波导包括相对的上端口和下端口,所述矩形波导的下端口环绕于所述第一波导传输结构的第一缝隙槽上;

12、所述第二波导传输结构包括第二上金属层、第二下金属层和位于第二上金属层和第二下金属层之间的第二腔体结构,所述第二上金属层位于所述第二基板的上表面,所述第二下金属层位于所述第二基板的下表面,所述第二下金属层中具有第二缝隙槽,所述第二缝隙槽被所述矩形波导的上端口环绕,所述第二上金属层中具有第二接地共面波导,所述第二缝隙槽和第二接地共面波导分别位于所述第二腔体结构的下方和上方,所述第二半导体芯片与所述第二波导传输结构中的所述第二接地共面波导电连接。

13、在一些实施例中,所述第一毫米波射频信号传输的过程包括:所述第一半导体芯片产生第一毫米波射频信号;所述第一接地共面波导接收所述第一半导体芯片产生的第一毫米波射频信号,并将所述第一毫米波射频信号馈入所述第一腔体结构中,馈入的所述第一毫米波射频信号经过所述第一腔体结构传输到所述第一缝隙槽,并通过所述第一缝隙槽辐射到所述矩形波导中传输;所述第二缝隙槽接收从所述矩形波导的上端口传输出的第一毫米波射频信号,并将接收的第一毫米波射频信号耦合至第二腔体结构中传输至所述第二接地共面波导;所述第二半导体芯片接收所述第二接地共面波导中传输的第一毫米波射频信号。

14、在一些实施例中,所述第二毫米波射频信号传输的过程包括:所述第二半导体芯片产生第二毫米波射频信号;所述第二接地共面波导接收所述第二半导体芯片产生的第二毫米波射频信号,并将所述第二毫米波射频信号馈入所述第二腔体结构中,馈入的所述第二毫米波射频信号经过所述第二腔体结构传输到所述第二缝隙槽,并通过所述第二缝隙槽辐射到所述矩形波导中传输;所述第一缝隙槽接收从所述矩形波导的下端口传输出的第二毫米波射频信号,并将接收的第二毫米波射频信号耦合至第一腔体结构中传输至所述第一接地共面波导;所述第一半导体芯片接收所述第一接地共面波导中传输的第一毫米波射频信号。

15、在一些实施例中,所述第一基板中具有多个呈阵列排布的第一金属通孔结构,所述第一金属通孔结构的上下两端分别电连接所述第一上金属层和第一下金属层,且多个所述第一金属通孔结构环绕的区域为第一腔体结构;所述第二基板中具有多个呈阵列排布的第二金属通孔结构,所述第二金属通孔结构的上下两端分别电连接所述第二上金属层和第二下金属层,且多个所述第二金属通孔结构环绕的区域为第二腔体结构。

16、在一些实施例中,所述第一缝隙槽和所述第二缝隙槽的结构形同,所述第一缝隙槽和所述第二缝隙槽呈“工”字型、“一”字型、“u”型或“v”型。

17、在一些实施例中,所述第一接地共面波导与所述第二接地共面波导的结构相同,所述第一接地共面波导与所述第二接地共面波导均包括馈线和位于馈线周围的第三缝隙槽。

18、在一些实施例中,所述馈线呈“中”字型或“球拍”型。

19、在一些实施例中,所述矩形波导的上端口的尺寸与所述第二腔体结构的下端口的尺寸相同。

20、在一些实施例中,所述矩形波导包括位于所述塑封层中且贯穿所述塑封层的上下表面的矩形槽以及位于所述矩形槽的四周侧壁表面的金属层。

21、在一些实施例中,所述第一毫米波射频信号和第二毫米波射频信号的频率为90ghz-110ghz,波长为2.7mm-3.3mm。

22、在一些实施例中,当所述第一缝隙槽呈“工”字型,所述馈线呈“中”字型,所述第一毫米波射频信号或第二毫米波射频信号通过第一波导传输结构、矩形波导和第二波导传输结构进行传输时,插入损耗小于等于-2db,回波损耗小于等于-15db。

23、在一些实施例中,还包括:贴装在所述第一基板的上表面和/或下表面的第三半导体芯片;贴装在所述第一基板的上表面和/或下表面的第一无源器件;贴装在所述第二基板的上表面和/或下表面的第四半导体芯片;贴装在所述第二基板的上表面和/或下表面的第二无源器件;当所述第三半导体芯片和/或第一无源器件贴装在所述第二基板的上表面时,所述塑封层还覆盖所述第三半导体芯片和/或第一无源器件;当所述第四半导体芯片和/或第二无源器件贴装在所述第二基板的下表面时,所述塑封层还形成有容纳所述第四半导体芯片和/或第二无源器件的容纳槽。

24、本技术一些实施例还提供了一种封装结构的形成方法,包括:

25、提供第一基板,所述第一基板包括相对的上表面和下表面,所述第一基板中形成有第一波导传输结构;

26、形成覆盖在所述第一基板的上表面上的塑封层;

27、在所述塑封层中形成矩形波导,且所述矩形波导位于所述第一波导传输结构上方;

28、提供第二基板,所述第二基板包括相对的上表面和下表面,将所述第二基板贴装在所述塑封层的上表面上,所述第二基板中形成有第二波导传输结构,且所述第二波导传输结构位于所述矩形波导上方;所述第二基板的上表面贴装有第二半导体芯片,所述第二半导体芯片与所述第二波导传输结构电连接;

29、在所述第一基板的下表面贴装第一半导体芯片,所述第一半导体芯片与所述第一波导传输结构电连接,且所述第一半导体芯片用于产生第一毫米波射频信号,所述第一毫米波射频信号通过所述第一波导传输结构、所述矩形波导和所述第二波导传输结构传输给所述第二半导体芯片接收,或者所述第二半导体芯片用于产生第二毫米波射频信号,所述第二毫米波射频信号通过所述第二波导传输结构、所述矩形波导和所述第一波导传输结构传输给所述第一半导体芯片接收。

30、在一些实施例中,所述第一波导传输结构包括第一上金属层、第一下金属层和位于第一上金属层和第一下金属层之间的第一腔体结构,所述第一上金属层位于所述第一基板的上表面,所述第一下金属层位于所述第一基板的下表面,所述第一上金属层中具有第一缝隙槽,所述第一下金属层中具有第一接地共面波导,所述第一缝隙槽和第一接地共面波导分别位于所述第一腔体结构的上方和下方,所述第一波导传输结构中的所述第一接地共面波导与所述第一半导体芯片电连接;

31、所述矩形波导包括相对的上端口和下端口,所述矩形波导的下端口环绕于所述第一波导传输结构的第一缝隙槽上;

32、所述第二波导传输结构包括第二上金属层、第二下金属层和位于第二上金属层和第二下金属层之间的第二腔体结构,所述第二上金属层位于所述第二基板的上表面,所述第二下金属层位于所述第二基板的下表面,所述第二下金属层中具有第二缝隙槽,所述第二缝隙槽被所述矩形波导的上端口环绕,所述第二上金属层中具有第二接地共面波导,所述第二缝隙槽和第二接地共面波导分别位于所述第二腔体结构的下方和上方,所述第二半导体芯片与所述第二波导传输结构中的所述第二接地共面波导电连接。在一些实施例中,所述第一波导传输结构的形成过程包括:在所述第一基板的下表面形成第一下金属层;在所述第一下金属层中形成第一接地共面波导;在所述第一基板中形成多个呈阵列排布的第一金属通孔结构,所述第一金属通孔结构与所述第一下金属层电连接,且多个所述第一金属通孔结构环绕的区域为第一腔体结构;在所述第一基板上表面上形成第一上金属层,所述第一上金属层与所述第一金属通孔结构电连接;在所述第一上金属层中形成第一缝隙槽;

33、所述第二波导传输结构的形成过程包括:在所述第二基板的下表面形成第二下金属层;在所述第二下金属层中形成第二缝隙槽;在所述第二基板中形成多个呈阵列排布的第二金属通孔结构,所述第二金属通孔结构与所述第二下金属层电连接,且多个所述第二金属通孔结构环绕的区域为第二腔体结构;在所述第二基板上表面上形成第二上金属层,所述第二上金属层与所述第二金属通孔结构电连接;在所述第二上金属层中形成第二接地共面波导。

34、在一些实施例中,所述第一金属通孔结构的形成过程包括:刻蚀所述第一基板,在所述第一基板形成多个呈阵列排布的第一通孔;在所述第一通孔中填充满金属,形成第一金属通孔结构;

35、所述第二金属通孔结构的形成过程包括:刻蚀所述第二基板,在所述第二基板形成多个呈阵列排布的第二通孔;在所述第二通孔中填充满金属,形成第二金属通孔结构。

36、在一些实施例中,刻蚀去除部分所述第一上金属层形成所述第一缝隙槽;刻蚀去除部分所述第二下金属层形成所述第二缝隙槽。

37、在一些实施例中,所述第一接地共面波导和第二接地共面波导均包括馈线和位于馈线周围的第三缝隙槽,刻蚀去除部分所述第一下金属层形成所述第一接地共面波导的第三缝隙槽,刻蚀去除部分所述第二上金属层形成所述第二接地共面波导的第三缝隙槽。

38、在一些实施例中,所述矩形波导的形成过程为:在所述塑封层中形成贯穿所述塑封层的上下表面的矩形槽;在所述矩形槽的四周侧壁表面形成金属层。

39、在一些实施例中,形成所述塑封层时采用的模具中具有与所述矩形槽对应的凸起,在形成塑封层后,移除所述模具时,所述模具的凸起的位置对应形成所述矩形槽。

40、在一些实施例中,还包括:在所述第一基板的上表面和/或下表面贴装第三半导体芯片;在所述第一基板的上表面和/或下表面贴装第一无源器件;在所述第二基板的上表面和/或下表面的贴装第四半导体芯片;在所述第二基板的上表面和/或下表面的贴装第二无源器件;当所述第三半导体芯片和/或第一无源器件贴装在所述第一基板的上表面时,所述塑封层还覆盖所述第三半导体芯片和/或第一无源器件;当所述第四半导体芯片和/或第二无源器件贴装在所述第二基板的下表面时,所述塑封层还形成有容纳所述第四半导体芯片和/或第二无源器件的容纳槽。

41、本技术前述一些实施例中的封装结构及其形成方法,所述封装结构,包括:

42、第一基板;第一半导体芯片,贴装在所述第一基板的下表面;第一波导传输结构,位于所述第一基板中,且所述第一波导传输结构与所述第一半导体芯片电连接;覆盖在所述第一基板的上表面上的塑封层;位于所述塑封层中的矩形波导,且所述矩形波导位于所述第一波导传输结构上方;第二基板,贴装在所述塑封层的上表面上,所述第二基板包括相对的上表面和下表面;第二波导传输结构,位于所述第二基板中,且所述第二波导传输结构位于所述矩形波导上方;第二半导体芯片,贴装在所述第二基板的上表面,所述第二半导体芯片与所述第二波导传输结构电连接,且所述第一半导体芯片用于产生第一毫米波射频信号,所述第一毫米波射频信号通过所述第一波导传输结构、所述矩形波导和所述第二波导传输结构传输给所述第二半导体芯片接收,或者所述第二半导体芯片用于产生第二毫米波射频信号,所述第二毫米波射频信号通过所述第二波导传输结构、所述矩形波导和所述第一波导传输结构传输给所述第一半导体芯片接收。通过所述第一波导传输结构、所述矩形波导和所述第二波导传输结构可以使得毫米波射频信号较低损耗的从第一基板的下表面的第一半导体芯片向第二基板的上表面的第二半导体芯片方向传输或者从第二基板的上表面的第二半导体芯片向第一基板的下表面的第一半导体芯片方向传输,有利于实现多层堆叠结构中高频信号从下到上(第一基板向第二基板方向)或者从上到下(第二基板向第一基板方向)的低损耗传输,并所述第一波导传输结构和所述第二波导传输结构相对于所述矩形波导互为镜像结构,使得发送端和接收端的毫米波射频信号传输模式保持一致(比如将第一半导体芯片作为毫米波射频信号的发送端,相应的将第二半导体芯片作为毫米波射频信号的接收端,或者将第二半导体芯片作为毫米波射频信号发送端,相应的将第一半导体芯片作为毫米波射频信号的接收端),提高信号传输的准确性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!