一种混凝土梁体腹板的加固装置的制作方法

[0001]

本申请涉及桥梁构筑物加固领域,特别涉及一种混凝土梁体腹板的加固装置。

背景技术:

[0002]

混凝土梁桥腹板开裂是桥梁工程界近年来普遍关注的问题,一般表现为腹板腹剪裂缝,危害性大。究其原因,梁体腹板裂缝主要是设计时配筋不足、未设置竖向预应力或竖向预应力张拉不到位,造成梁体主拉应力过大。

[0003]

对于此类病害,目前普遍使用的加固方法有:(1)增大截面加固, 又称外包混凝土加固法,通过增大混凝土构件的截面和增加配筋,提高构件的承载力和刚度。加固时可在混凝土构件截面的单侧、双侧或四周外包加固。(2)粘贴钢板加固法,将钢板粘贴在混凝土构件的受拉缘或薄弱部位,使之与混凝土构件形成整体共同受力,以提高其抗弯,抗剪能力及刚度,改善混凝土构件的钢筋及混凝土的应力状态,限制裂缝的进一步发展,从而提高桥梁的承载能力和耐久性。(3)粘贴纤维材料(碳纤维、芳纶纤维)加固法,利用黏结剂将碳纤维增强复合材料(cfrp)粘贴在混凝土构件表面,当混凝土构件荷载增加时,碳纤维布因与混凝土构件协调变形而共同受力,从而提高了混凝土构件的承载能力与刚度,对混凝土构件起到了加固作用。

[0004]

以上加固方法共同的缺点是,它们都是被动的加固,即在混凝土构件承载能力薄弱区直接增设补强材料,增大截面、粘贴钢板、粘贴高强复合纤维材料(碳纤维、芳纶纤维)时必须考虑带载加固及分阶段受力特点,即加固后混凝土构件自重及恒载由原梁承担;若加固时完全封闭交通,加固完成通车后通行车辆载荷由加固后的组合截面承担;若加固时限制交通,则加固期间通行车辆载荷由加固后的组合截面承担,加固完成后增加的车辆载荷还是由加固后的组合截面承担,后加补强材料强度发挥程度受原梁变形的限制,即通常所说的“应变滞后”现象,这种现象导致后加补强材料利用率低。

技术实现要素:

[0005]

本申请实施例提供一种混凝土梁体腹板的加固装置,以解决相关技术中后加补强材料强度发挥程度受原梁变形的限制,导致后加补强材料利用率低的问题。

[0006]

第一方面,提供了一种混凝土梁体腹板的加固装置,其包括:

[0007]

承载梁,所述承载梁用于设于梁体底板,且所述承载梁的长度沿横桥向延伸;

[0008]

多根间隔布置的预应力筋,所述预应力筋一端锚固于所述承载梁上,以张拉所述承载梁对所述梁体施加竖向压应力,另一端用于自所述梁体底板到梁体顶板贯穿所述梁体,并锚固于所述梁体顶板。

[0009]

一些实施例中,所述加固装置还包括若干补强板,所述补强板设于所述承载梁与所述梁体底板之间。

[0010]

一些实施例中,相邻两个所述补强板之间的缝隙填实有填充物。

[0011]

一些实施例中,所述填充物采用环氧胶泥。

[0012]

一些实施例中,所述加固装置还包括腹板侧混凝土层,所述腹板侧混凝土层内植入有加强筋,所述腹板侧混凝土层用于设于所述梁体的腹板上,且所述腹板侧混凝土层底端承载于所述承载梁上。

[0013]

一些实施例中,当所述预应力筋穿设于所述梁体时,所述预应力筋大致竖直设置。

[0014]

一些实施例中,所述承载梁包括连接板和两个横梁,两所述横梁间隔布置并在两所述横梁之间形成用于预应力筋穿过的贯穿空间,两所述横梁通过连接板固定连接。

[0015]

一些实施例中,所述横梁采用槽钢。

[0016]

一些实施例中,所述预应力筋通过锚固组件锚固于所述承载梁上,所述锚固组件包括锚板和螺母,所述锚板穿设于所述预应力筋上,所述螺母螺接于所述预应力筋上,并用于抵紧所述锚板以使所述锚板抵紧所述承载梁。

[0017]

一些实施例中,所述预应力筋通过锚固组件锚固于所述梁体顶板上,所述锚固组件包括锚板和螺母,所述锚板穿设于所述预应力筋上,所述螺母螺接于所述预应力筋上,并用于抵紧所述锚板以使所述锚板抵紧所述梁体顶板。

[0018]

本申请提供的技术方案带来的有益效果包括:

[0019]

本申请实施例提供了一种混凝土梁体腹板的加固装置,本申请将预应力筋贯穿梁体,并与梁体底板下的承载梁锚固,通过张拉承载梁以对梁体施加竖向压应力,本申请采用施加竖向压应力的方式进行加固补强,从作用原理上讲属于主动加固范畴,由于后加补强材料主动施力,改善了原梁体的受力状态,从而达到了提高原梁承载力和抗裂性的目的,阻止混凝土梁体腹板斜向、水平向裂缝继续增大甚至使裂缝完全闭合,解决了后加补强材料“应变滞后”弊端,提高后加补强材料利用率。

[0020]

本申请采用多根预应力筋锚固在承载梁上的方式,可以将点荷载转换成均布荷载,以使梁体加固梁段受力均匀。

附图说明

[0021]

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0022]

图1为本申请实施例提供的混凝土梁体腹板的加固装置对混凝土梁体腹板加固时的示意图;

[0023]

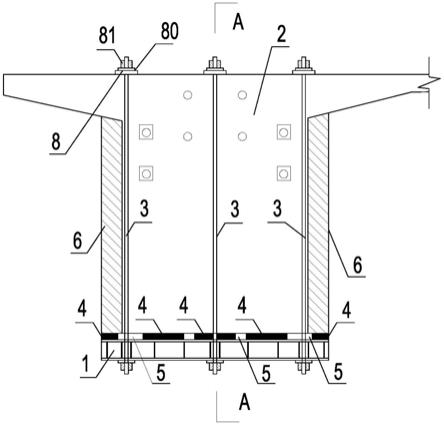

图2为图1中a-a处截面图;

[0024]

图3为本申请实施例提供的预应力筋锚固于承载梁上的示意图;

[0025]

图4为图3中b-b处截面图。

[0026]

图中:1、承载梁;10、连接板;11、横梁;12、贯穿空间;2、梁体;3、预应力筋;4、补强板;5、填充物;6、腹板侧混凝土层;7、预应力孔道;8、锚固组件;80、锚板;81、螺母。

具体实施方式

[0027]

为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是

本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0028]

本申请实施例提供了一种混凝土梁体腹板的加固装置,以解决相关技术中后加补强材料强度发挥程度受原梁变形的限制,导致后加补强材料利用率低的问题。

[0029]

参见图1和图2所示,一种混凝土梁体腹板的加固装置,其包括承载梁1和多根间隔布置的预应力筋3,承载梁1用于设于梁体2底板,且承载梁1的长度沿横桥向延伸;预应力筋3一端锚固于承载梁1上,以张拉承载梁1对梁体2施加竖向压应力,另一端用于自梁体2底板到梁体2顶板贯穿梁体2,并锚固于梁体2顶板。

[0030]

本申请将预应力筋3贯穿梁体2,并与梁体2底板下的承载梁1 锚固,通过张拉承载梁1以对梁体2施加竖向压应力,本申请采用施加竖向压应力的方式进行加固补强,从作用原理上讲属于主动加固范畴,由于后加补强材料主动施力,改善了原梁体的受力状态,从而达到了提高原梁承载力和抗裂性的目的,阻止混凝土梁体腹板斜向、水平向裂缝继续增大甚至使裂缝完全闭合,解决了后加补强材料“应变滞后”弊端,提高后加补强材料利用率。

[0031]

本申请采用多根预应力筋3锚固在承载梁1上的方式,可以将点荷载转换成均布荷载,以使梁体2加固梁段受力均匀。

[0032]

参见图1和图2所示,在一些优选的实施例中,加固装置还包括若干补强板4,补强板4设于承载梁1与梁体2底板之间,在施工时,补强板4粘贴在梁体2底板上,补强板4可以采用钢板或钢板条,沿桥纵向布置。

[0033]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,相邻两个补强板4之间的缝隙填实有填充物5。在本实施例中,填充物5采用环氧胶泥。

[0034]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,加固装置还包括腹板侧混凝土层6,腹板侧混凝土层6内植入有加强筋,腹板侧混凝土层6 用于设于梁体2的腹板上,且腹板侧混凝土层6底端承载于承载梁1 上。设置腹板侧混凝土层6的好处是,一方面,通过增大梁体2的截面和增加加强筋,提高梁体2的承载力和刚度;另一方面,可以克服承载梁1因端部变形过大引起竖向预应力损失过大的情况。腹板侧混凝土层6可以采用具有高强微膨胀特性的改性聚合物混凝土浇筑。

[0035]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,当预应力筋3穿设于梁体2时,预应力筋3大致竖直设置,以使竖向预应力最大地利用。

[0036]

参见图3和图4所示,在一些优选的实施例中,承载梁1包括连接板10和两个横梁11,两横梁11间隔布置并在两横梁11之间形成用于预应力筋3穿过的贯穿空间12,两横梁11通过连接板10固定连接。横梁11采用槽钢。两片槽钢背靠背设置,两槽钢腹板之间的净距保证的预应力筋3垂直偏差在不超过1%时能够穿过,且不与槽钢相碰。两片槽钢通过在翼板上设置连接板进行。

[0037]

参见图2所示,在一些优选的实施例中,预应力筋3通过锚固组件8锚固于承载梁1上,锚固组件8包括锚板80和螺母81,锚板80 穿设于预应力筋3上,螺母81螺接于预应力筋3上,并用于抵紧锚板 80以使锚板80抵紧承载梁1。

[0038]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,预应力筋3通过锚固组件8锚固于梁体2顶板上,锚固组件8包括锚板80和螺母81,锚板80穿设于预应力筋3上,螺母81螺接于预应力筋3上,并用于抵紧锚板80以使锚板80抵紧梁体2顶板。

[0039]

参见图1和图2所述,本申请还提供了一种混凝土梁体腹板的加固方法,包括如下步骤:

[0040]

s1:采用地质雷达探测主梁内纵向预应力钢绞线分布位置,探测结果与设计位置相比较,判断竖向预应力位置是否与实际纵向钢绞线位置相冲突。

[0041]

s2:确定位置后,采用地质钻机,在梁体2的病害区开设多个贯穿梁体2底板和顶板的预应力孔道7;预应力孔道7尽可能竖直。

[0042]

s3:在预应力孔道7内穿设预应力筋3;预应力筋3可以采用精轧螺纹钢精。

[0043]

s4:将预应力筋3底端锚固于承载梁1上,并起吊承载梁1至梁体2底板;

[0044]

s5:张拉预应力筋3至设计荷载后,将预应力筋3顶端锚固于梁体2顶板。

[0045]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,在起吊承载梁1至梁体2 底板之前,还包括如下步骤:在梁体2底板上对应于承载梁1处贴设若干个补强板4。

[0046]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,在起吊承载梁1至梁体2 底板之前,还包括如下步骤:在相邻两个补强板4之间的缝隙填实填充物5。

[0047]

参见图1所示,在一些优选的实施例中,在张拉预应力筋3至设计荷载之前,还包括如下步骤:在梁体2对应于病害区的腹板侧壁上浇筑混凝土,并在混凝土内植入加强筋,以形成底端承载于承载梁1 上的腹板侧混凝土层6。

[0048]

在一些优选的实施例中,在张拉预应力筋3至设计荷载之后,且在将预应力筋3顶端锚固于梁体2顶板之前,还包括如下步骤:向预应力孔道7中灌注植筋胶。采用灌注植筋胶的方法,可以解决灌浆材料与梁体混凝土龄期差别过大而引起灌浆材料收缩,进而引起竖向预应力损失过大的弊病。

[0049]

在本申请的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0050]

需要说明的是,在本申请中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0051]

以上所述仅是本申请的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1