车身侧部结构的制作方法

1.本实用新型涉及一种车身结构,尤其涉及一种车身侧部结构。

背景技术:

2.近年来,考虑到交通参与者中的老年人和儿童等弱势群体,提升交通系统质量的重要性与日俱增。为实现这一目标,须致力于改善与车辆的碰撞时的缓冲能力有关的开发,以进一步提高交通安全性和便利性。在与车辆的碰撞时的缓冲能力有关的开发中,车身侧部结构的设计攸关侧向碰撞的碰撞力吸收能力。然而,若碰撞能量集中在车辆的一侧,车身的碰撞力吸收能力往往不足。因此,有必要对车身侧部结构的设计进行改良以克服所述问题。

技术实现要素:

3.本实用新型提供一种车身侧部结构,可在车辆碰撞时增加碰撞能量的吸收量并抑制车身往其内侧变形。

4.本实用新型提供一种车身侧部结构,所述车身侧部结构包括:侧梁,沿车辆的前后方向延伸,其中所述侧梁的前端部具有变形促进部,所述变形促进部沿垂直于所述侧梁的轴向的方向延伸;以及前柱,从所述侧梁往上延伸且具有封闭截面部,其中所述变形促进部在所述前后方向上的位置重叠于所述封闭截面部的后缘。

5.在本实用新型的一实施例中,所述变形促进部包括第一加强筋及第二加强筋,所述第一加强筋在所述前后方向上的位置重叠于所述封闭截面部的所述后缘,所述第二加强筋位于所述封闭截面部的所述后缘的前方。

6.在本实用新型的一实施例中,所述第一加强筋及所述第二加强筋形成于所述侧梁的下表面、侧面及上表面,且所述第一加强筋及所述第二加强筋沿所述前后方向排列。

7.在本实用新型的一实施例中,所述第一加强筋在所述侧面上具有第一分离部,所述第一分离部将所述第一加强筋分割为隔着所述第一分离部而对置的两第一筋部,每一所述第一筋部的宽度沿着往所述第一分离部的方向渐减,所述第二加强筋在所述侧面上具有第二分离部,所述第二分离部将所述第二加强筋分割为隔着所述第二分离部而对置的两第二筋部,每一所述第二筋部的宽度沿着往所述第二分离部的方向渐减。

8.在本实用新型的一实施例中,所述侧梁在所述变形促进部的后方具有补强部,所述补强部沿所述侧梁的轴向延伸。

9.在本实用新型的一实施例中,所述前柱包括内柱及外柱,所述外柱的前壁构成所述封闭截面部的前表面,所述前壁具有延伸部,所述延伸部往下方延伸而覆盖所述侧梁的前端开口。

10.基于上述,在本实用新型的车身侧部结构中,侧梁的变形促进部的位置对应于前柱的封闭截面部的后缘。据此,当车辆的前轮因碰撞而撞击车身侧部结构时,变形促进部可在封闭截面部的后缘处促进侧梁及前柱变形以吸收碰撞能量,使其后方的结构获得缓冲而

抑制车身往其内侧变形。

11.为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

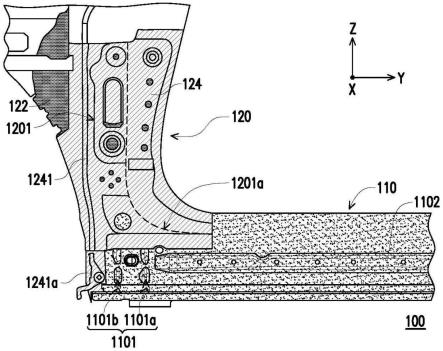

12.图1是本实用新型一实施例的车身侧部结构的侧视图;

13.图2是图1的车身侧部结构的局部放大图;

14.图3是图1的车身侧部结构的局部上视图;

15.图4是图1的车身侧部结构的局部下视图;

16.图5示出图1的车身侧部结构的更完整结构。

17.附图标记说明:

18.100:车身侧部结构;

19.110:侧梁;

20.1101:变形促进部;

21.1101a:第一加强筋;

22.1101b:第二加强筋;

23.1102:补强部;

24.110a:下表面;

25.110b:侧面;

26.110c:上表面;

27.110d:前端开口;

28.120:前柱;

29.1201:封闭截面部;

30.1201a:后缘;

31.122:内柱;

32.124:外柱;

33.1241:前壁;

34.1241a:延伸部;

35.c1:第一分离部;

36.c2:第二分离部;

37.s1:第一筋部;

38.s2:第二筋部;

39.x、y、z:轴向。

具体实施方式

40.图1是本实用新型一实施例的车身侧部结构的侧视图,其中标示出轴向x、y、z。请参考图1,本实施例的车身侧部结构100包括侧梁110及前柱120。侧梁110沿车辆的前后方向(即,平行于轴向y的方向)延伸,侧梁110的前端部具有变形促进部1101,变形促进部1101沿垂直于侧梁110的轴向(即,平行于轴向y的方向)的方向(即,平行于轴向z的方向)延伸。前

柱120从侧梁110沿车辆的上下方向(即,平行于轴向z的方向)往上延伸且具有封闭截面部1201,变形促进部1101在车辆的前后方向上的位置重叠于封闭截面部1201的后缘1201a。

41.如上述般将侧梁110的变形促进部1101的位置设计为对应于前柱120的封闭截面部1201的后缘1201a,可提升车身侧部结构100在该处的碰撞缓冲能力。具体而言,当车辆的前轮因碰撞而撞击或挤压车身侧部结构100时,变形促进部1101可在封闭截面部1201的后缘1201a处促进侧梁120及前柱110变形以吸收碰撞能量,使其后方的结构获得缓冲而抑制车身沿车辆的宽度方向(即,平行于轴向x的方向)往其内侧变形。

42.图2是图1的车身侧部结构的局部放大图。请参考图1及图2,详细而言,本实施例的变形促进部1101包括第一加强筋1101a及第二加强筋1101b,第一加强筋1101a及第二加强筋1101b形成于侧梁110的下表面110a、侧面110b及上表面110c,且第一加强筋1101a及第二加强筋1101b沿车辆的前后方向排列。第一加强筋1101a在车辆的前后方向上的位置重叠于封闭截面部1201的后缘1201a(标示于图1),且第二加强筋1101b在车辆的前后方向上位于封闭截面部1201的后缘1201a(标示于图1)的前方。如上述般沿着车辆的前后方向设置多个加强筋(即第一加强筋1101a及第二加强筋1101b)且使各加强筋延伸于侧梁110的下表面110a、侧面110b及上表面110c,可使包含这些加强筋的变形促进部1101具有足够的变形促进能力。

43.图3是图1的车身侧部结构的局部上视图。图4是图1的车身侧部结构的局部下视图。请参考图2至图4,本实施例的第一加强筋1101a包括彼此分离的多个第一筋部s1,这些第一筋部s1分布于侧梁110的下表面110a、侧面110b及上表面110c。类似地,第二加强筋1101b包括彼此分离的多个第二筋部s21,这些第二筋部s2分布于侧梁110的下表面110a、侧面110b及上表面110c。

44.进一步而言,第一加强筋1101a在侧梁110的侧面110b上具有第一分离部c1,第一分离部c1将第一加强筋1101a分割为隔着第一分离部c1而对置的两第一筋部s1,此两第一筋部s1中的每一第一筋部s1在车辆的前后方向上的宽度沿着往第一分离部c1的方向渐减,即第一筋部s1的末端呈锥形,据以促进第一加强筋1101a于碰撞时压缩变形。类似地,第二加强筋1101b在侧梁110的侧面110b上具有第二分离部c2,第二分离部c2将第二加强筋1101b分割为隔着第二分离部c2而对置的两第二筋部s2,此两第二筋部s2中的每一第二筋部s2在车辆的前后方向上的宽度沿着往第二分离部c2的方向渐减,即第二筋部s2的末端呈锥形,据以促进第二加强筋1101b于碰撞时压缩变形。

45.请参考图1及图2,在本实施例中,前柱120包括内柱122及外柱124,外柱124的前壁1241构成封闭截面部1201的前表面。前壁1241具有延伸部1241a,延伸部1241a沿车辆的上下方向往下方延伸而覆盖侧梁110的前端开口110d(标示于图2)。据此,可强化前柱120与侧梁110之间的连接,避免碰撞时前柱120因被前轮撞击或挤压而从侧梁110断裂。

46.图5示出图1的车身侧部结构的更完整结构。为了使变形促进部1101清楚可见,图1中的外柱124仅示出出不完整的结构,外柱124实际上如图5所示往下覆盖变形促进部1101的更多部分。变形促进部1101的第一分离部c1(标示于图2)及第二分离部c2(标示于图2)可供外柱124接合,以使外柱124与侧梁110之间有良好的接合强度。

47.在本实施例中,侧梁110在变形促进部1101的沿车辆的前后方向的后方具有补强部1102,补强部1102沿侧梁110的轴向延伸。据此,可增加侧梁110在变形促进部1101处与在

补强部1102处的强度差异,以更有效地在碰撞时使变形促进部1101压缩变形。

48.综上所述,在本实用新型的车身侧部结构中,侧梁的变形促进部的位置对应于前柱的封闭截面部的后缘。据此,当车辆的前轮因碰撞而撞击车身侧部结构时,变形促进部可在封闭截面部的后缘处促进侧梁及前柱变形以吸收碰撞能量,使其后方的结构获得缓冲而抑制车身往其内侧变形。

49.最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施例的技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1