用于制造至少一个用于将电磁辐射转换成电能的光伏电池的方法与流程

本发明涉及一种根据权利要求1的用于制造至少一个用于将电磁辐射转换成电能的光伏电池的方法。

背景技术:

1、为了将入射的电磁辐射转换成电能,已知使用光伏电池。根据应用场合,光伏电池也称为太阳能电池(特别是用于将阳光转换成电能)、光子功率转换器(photonic powerconverter)、激光功率转换器(laser power converter)、光伏功率转换器或光电转换器。

2、在用于光学功率传输的系统中使用光伏电池,以便将由辐射源产生的电磁辐射转换成电能。这里,光伏电池的效率对于系统的总效率起关键性的作用。

3、这种系统中常见的光伏电池具有由直接半导体构成的吸收层,相对于由间接半导体构成的层,所述吸收层的突出之处在于在吸收层的厚度相同时对于入射的辐射具有明显更高的吸收率。

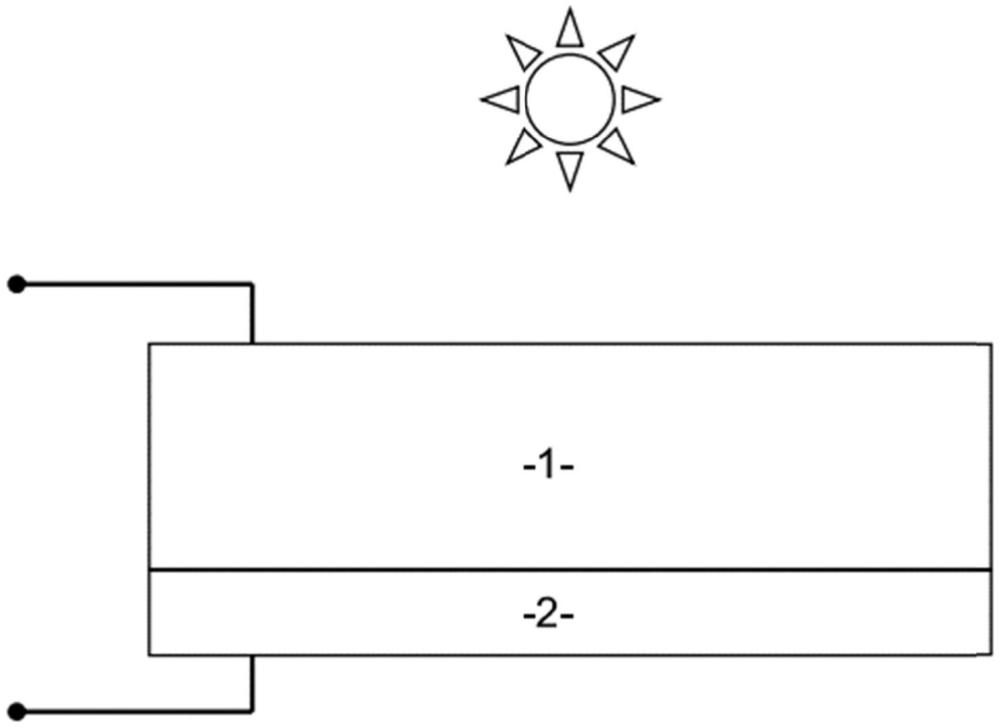

4、用于将入射的电磁辐射转换成电能的、在用于光学的功率和/或信号传输的系统中使用的常见光伏电池在朝向入射的辐射的正面上具有金属的接触结构,以便导出载流子。

5、在这种金属接触结构的设计方案中,可以观察到两个相反的效应:一方面,希望通过金属接触结构实现对正面的高覆盖度,以便降低串联电阻损失。另一方面,在通过金属接触结构覆盖的正面上没有辐射进入光伏电池,从而出现光学损失。由此出现了已知的优化问题,这种优化问题在常见的光伏电池中出现。

6、此外,前面所述的损失的严重性还随着到达光伏电池的功率提高,因为损失功率按平方关系随着光伏电池预期的光电流升高。

技术实现思路

1、因此,本发明的目的是,提供一种用于制造至少一个用于将电磁辐射转换成电能的光伏电池的方法,所述方法能够经济高效地制造具有对光伏电池的遮蔽小并且由此光入射高的光伏电池,同时在光伏电池的正面上导出载流子时有较低的串联电阻损失。

2、所述目的通过根据权利要求1的用于制造至少一个用于将电磁辐射转换成电能的光伏电池的方法来实现。有利的设计方案在从属权利要求中给出。

3、在光伏电池正面上的金属接触结构的设计中,前面所述的优化问题目前为止是通过在考虑光伏电池的运行条件、特别是光伏电池内部的光生成的电流强度和电流分布的情况下使总损失最小化来解决的。这里,对金属接触结构的参数、特别是厚度以及布置形式进行了优化。

4、常见的金属化结构因此具有所谓的梳状结构,在这种梳状结构中,从一个直线的具有较高横截面积的母线出发,垂直于母线延伸出平行的具有较小横截面积的金属指。对于电磁辐射在确定的接收区域中到达的光伏电池、特别是用于在与辐射源或集中式光伏电池相结合的电力传输中使用的光伏电池,已知设置在接收区域之外的母线,也已知连续环绕的母线,特别是环形的母线,金属指从母线出发延伸到由母线围成的面积中。

5、对金属接触结构的这种优化的结果的示例,例如在以下文献中列出:c.algora,“very-high-concentration challenges ofiii-v multijunction solar cells,”inspringer series in optical sciences,concentrator photovoltaics,a.l.luque andv.m.andreev(hrsg.),berlin heidelberg:springer,2007,pp.89–111和m.steiner,s.p.philipps,m.hermle,a.w.bett,f.dimroth,“validated front contact gridsimulation for gaas solar cells under concentrated sunlight,”progress inphotovoltaics:research and applications,vol.19,no.1,pp.73–83,2010。

6、本发明基于这样的认知,即,当设有具有良好的横向导电性的非金属元件时,光伏电池朝向入射辐射的正面由金属接触结构覆盖的覆盖度可以明显降低,相对于金属接触结构,所述元件平行于正面具有高导电性并且对于要转换的电磁辐射具有高透明度。因此,根据本发明设有半导体电流传导层,所述半导体电流传导层与在先已知的层结构相比具有大的厚度。

7、但以较大的厚度向半导体结构上沉积半导体层构成一种高成本的方法步骤。因此,根据本发明以顶衬(superstrat)配置进行光伏电池的制造:与常见使用的底衬(substrat)配置不同,在顶衬配置中,由朝向入射辐射的正面出发来制造太阳能电池。用于施加用于构成光伏电池的各层的基片由此在以后的使用中位于光伏电池的正面,并且因此称为顶衬,并同时实现了前面所述的半导体电流传导层的功能。

8、根据本发明的用于制造至少一个用于将电磁辐射转换成电能的光伏电池的方法具有以下方法步骤:

9、a.提供构造成半导体基片的顶衬;

10、b.将用于构成光伏电池的光伏电池半导体层间接或直接地施加到所述顶衬的背侧,所述光伏电池半导体层具有至少一个由直接半导体构成的吸收层;

11、其中,所述顶衬以大于10μm的厚度构造成电流传导层,并且在方法步骤b中,所述光伏电池半导体层构造成与所述电流传导层电连接,在所述电流传导层和所述光伏电池半导体层之间设置具有一个或多个缓冲层的变质缓冲结构;并且所述导流层的带隙和所述缓冲层的带隙以至少10mev、特别是至少50mev、优选至少100mev大于所述吸收层的带隙。

12、根据本发明,在电流传导层和光伏电池半导体层之间设置变质缓冲结构。这种缓冲结构使得可以在电流传导层与设置在正面的光伏层结构的层之间实现晶格常数的逐渐适配。具有如下的优点,即,可以减少光伏层结构内部的晶格缺陷、如穿透错位(durchstoβversetzung)。在具有直接吸收层的光伏电池中,变质缓冲结构本身是已知的并且记载在以下文献中:

13、materials science reports volume 7,issue 3,november 1991,pages 87-142,dislocations in strained-layer epitaxy:theory,experiment,andapplications,e.a.fitzgerald,https://doi.org/10.1016/0920-2307(91)90006-9,

14、m.t.bulsara,c.leitz,和a.fitzgerald,“relaxed ingaas graded buffersgrown with organometallic vapor phase epitaxy on gaas,”appl.phys.lett.,vol.72,pp.1608–1610,1998以及

15、relaxed,high-quality inp on gaas by using ingaas and ingap gradedbuffers to avoid phase separation journal of applied physics 102,033511(2007);https://doi.org/10.1063/1.2764204。

16、根据本发明的方法构成的光伏电池的突出之处在于,通过由直接半导体构成的吸收层实现高效地吸收用于转换成电能的电磁辐射,具有厚度大于10μm的由半导体材料构成的电流传导层实现电的横向引导载流子,并且由于电流传导层和吸收层的不同的带隙可以避免在电流传导层中发生对入射的电磁辐射的吸收,或者至少可以在具有预先规定的谱的预先规定的入射电磁辐射方面实现优化,从而主要在吸收层中进行吸收并且没有或仅以很小的程度在电流传导层中进行吸收。

17、由此,由于在光伏电池正面上的电流传导层中横向引导载流子,根据本发明的光伏电池,至少部分地由电流传导层承担在先已知的光伏电池的正面上的金属接触结构的功能,从而实现了减少金属接触结构,特别是减少由金属接触结构对光伏电池正面的覆盖度,而不会出现明显的由于串联电阻效应导致的损失。

18、此外,根据本发明的方法还设计成具有特别高的成本效益:

19、在制造光伏电池、特别是一体的光伏电池时,如前面说明的那样,通常需要底衬/基片,在所述底衬上施加、通常是外延施加光伏电池的各层。但施加厚层,如电流传导层构成高成本的方法步骤。

20、根据本发明的方法具有这样的优点,使用顶衬,所述顶衬作为电流传导层是光伏电池的组成部分,从而不必施加、特别是不必外延施加电流传导层。所述顶衬位于光伏电池半导体层的在光伏电池的使用中朝向入射的辐射的侧面上。

21、所述电流传导层、所述变质缓冲结构和所述光伏电池半导体层有利地一体地构成。由此得到一种坚固的结构并且避免使用用于拼接单个构件的方法步骤。因此有利的是,变质缓冲结构和光伏电池半导体层在顶衬上产生。由此,省去了将这些元件从构成底衬转移到电流传导层上的方法成本。在一个方法经济性特别高的优选设计方案中,变质缓冲结构和光伏电池半导体结构沉积在顶衬上,特别优选外延沉积,优选通过cvd(化学气相沉积)来沉积。

22、为了确保电流传导层的横向引导性,所述电流传导层优选具有带有n型掺杂或相反的p型掺杂的掺杂物质的掺杂。掺杂浓度优选大于1016cm-3、更为优选大于5×1016cm-3、特别是大于1017cm-3。

23、特别有利的是,作为电流传导层使用gaas层、优选是n掺杂的砷化镓顶衬。顶衬的n掺杂优选在1×1016cm-3至5×1018cm-3的范围内,特别是在5×1016cm-3至3×1017cm-3的范围内。

24、在一个优选的实施形式中,电流传导层具有小于1019cm-3、优选小于5×1018cm-3、特别是小于5×1017cm-3的掺杂浓度。掺杂的半导体层的自由载流子吸收取决于掺杂。与较高掺杂相比,较低的掺杂导致电流传导层的吸收较低。

25、根据本发明的方法制造的光伏电池可以如在先已知的光伏电池那样使用。但特别有利的是,根据本发明的光伏电池可以与空间上有限的电磁辐射、特别是聚焦和/或集中的辐射相结合使用。

26、特别有利的是,根据本发明的光伏电池可以在用于通过电磁辐射进行能量和/或信号传输的传输系统中使用。

27、这种系统具有至少一个用于产生电磁辐射的辐射源。所述辐射源的辐射至少部分地命中所述传输系统的光伏电池的接收区域,从而可以通过所述电磁辐射传输能量和/或信号。如前面说明的那样,所述接收区域是太阳能电池表面的入射辐射或至少入射辐射能量上的主要部分所命中的区域。

28、在这种传输系统中使用时,辐射源的谱通常是已知的。这种谱通常与日光谱相比是窄带的,也即是说,这种谱具有较小的谱分布宽度(半峰高宽度,fwhm)。这种谱常用的特征参数是主光子能量,也即是说,辐射谱中发出最大数量的光子的能量值。

29、因此,有利地在辐射源的电磁辐射的强度和谱方面对电磁辐射向电能的转换进行优化。特别是,优选根据预先给定的主光子能量对顶衬和吸收层的带隙进行优化。

30、因此有利的是,所述顶衬具有比预先规定的主光子能量大、特别是大10mev至500mev的带隙,并且所述吸收层构造成具有比预先规定的主光子能量小、特别是小1mev至150mev、优选小10mev至80mev的带隙。

31、由此特别有利的是,所述顶衬具有大于所述吸收层的带隙、特别是以在51mev至650mev的范围内、优选在60mev至580mev的范围内大于吸收层的带隙。

32、基于传输系统的常规应用的辐射源,预先规定的主光子能量优选在0.5ev至2.5ev的范围内、特别优选在0.74ev至1.55ev的范围内、特别是在1.38ev至1.55ev、1.13ev至1.38ev、0.88ev至1.00ev和0.74ev至0.88ev的范围内。

33、特别有利的是,所述吸收层与所述主光子能量的预先规定的范围相关地构造成具有根据下表的材料:

34、

35、预先规定的谱分布的宽度(fwhm)对于常见的辐射源小于150nm。

36、如前面说明的那样,由于电流传导层对于载流子的可横向传导性至少部分地承担在先已知的光伏电池中的金属接触结构的功能。为了将光伏电池与外部的电路互连和/或为了对电流传导层的可横向传导性提供支持,有利的是,在顶衬的正面上构成金属的正面接触结构,所述正面接触结构间接或直接设置在顶衬的正面上,并且与顶衬电连接。顶衬的正面是顶衬的背向光伏半导体层的侧面。

37、所述电流传导层优选具有如前面所述的用于接收入射的电磁辐射的接收区域。金属的正面接触结构优选构造成,使得所述正面接触结构在接收区域中的覆盖度<5%、特别是<3%、优选<1%、更为优选<0.2%。如果入射的电磁辐射的主要部分在接收区域中命中电流传导层,则由此通过正面接触结构仅对入射的电磁辐射有很小的遮挡。相反,由金属的正面接触结构在接收区域之外对电流传导层的覆盖不会由于对入射的电磁辐射的遮挡导致损失或仅导致很小的损失。

38、因此,特别有利的是,金属的正面接触结构在接收区域的一个或优选多个侧面上构造成具有金属的接触元件。特别有利的是,金属的正面接触结构构造成具有金属的接触元件,所述接触元件环绕地围绕接收区域构成。由此,侧面上的或者说环绕地围绕接收区域的这些金属的接触元件与在先已知的母线相比可以具有更大的横截面积。

39、所述接收区域优选构造成,使得所述接收区域覆盖面积在0.01cm2至1cm2的圆面。特别有利的是,所述接收区域构造成圆形的。

40、有利地在光伏层结构的背向电流传导层的背面上间接或直接地设置用于至少部分地反射电磁辐射的镜面结构。所述镜面结构构造成导电的,从而可以经由镜面结构在背面导出载流子。特别有利的是,所述镜面结构构造成具有以下组中的一个元件或多个元件:

41、-金属层、特别是银层或金层;

42、-介电层结构,所述介电层结构具有至少一个介电层和至少一个金属层;

43、-布拉格反射镜(分布式布拉格反射镜)。

44、根据本发明的方法具有这样的优点,即,所述光伏电池半导体层不必从基片上剥离,而是作为施加在构造成电流传导层的顶衬上,所述顶衬由此是光伏电池的功能性组成部分。

45、在前面所述的设置有镜面结构的有利的设计方案中,这是有利的,因为在当前的光伏电池制造中,关于常见的镜面结构,施加镜面结构是在从基片上剥离太阳能电池之后进行并且由此对于剥离过程必然存在特殊的要求。相反,在按顶衬配置的光伏电池当前的制造方式中,各层的制造“从上向下”进行,也即是说,从位于正面上的各层开始并且是不需要进行剥离的,从而在构成镜面结构时不存在任何限制。

46、光学镜面反射的并且同时导电的背面具有这样的优点,一方面,最初没有在光伏层结构中被吸收的电磁辐射通过镜面结构至少部分地反射并且由此能够再次在吸收层中实现对这个辐射部分的吸收。此外,在吸收层很薄(几微米、特别是几百纳米直至少于100纳米)时,在适当地设计光伏电池半导体层时,通过镜面的并且优选也是光学散射的、光学折射或以其他方式使光转向的背面实现了提高吸收率。此外,这种导电性还允许本身已知地在层结构的背面导出载流子。

47、变质缓冲结构优选构造成具有从电流传导层出发朝光伏电池半导体结构的方向减小的带隙。在一个有利的设计方案,所述变质缓冲结构具有一个连续减小、特别是严格单调减小的带隙的缓冲层。

48、在另一个有利的设计方案中,所述变质缓冲结构具有多个缓冲层,所述缓冲层具有从电流传导层出发朝光伏电池半导体层的方向减小的带隙。各个缓冲层有利地构造成具有恒定的带隙,从而在缓冲结构中朝光伏电池半导体层的方向形成带隙阶梯式减小的带隙。也在本发明范围内的是,所述变质缓冲结构的一个或多个缓冲层具有连续减小、特别是严格单调减小的带隙。

49、所述变质缓冲结构优选构造成具有从电流传导层出发朝光伏电池半导体层的方向增大的晶格常数。在一个有利的设计方案中,所述变质缓冲结构具有一个连续增大、特别是严格单调增大的晶格常数的缓冲层。

50、在另一个的设计方案中,所述变质缓冲结构具有多个缓冲层,所述缓冲层具有从电流传导层出发朝光伏电池半导体层的方向增大的晶格常数。各个缓冲层有利地构造成具有恒定的晶格常数,从而在缓冲结构中朝光伏电池半导体层的方向形成常数阶梯式增大的晶格。也在本发明范围内的是,所述变质缓冲结构的一个或多个缓冲层具有连续增大、特别是严格单调增大的晶格常数。

51、所述变质缓冲结构有利地在朝向光伏电池半导体层的侧面上具有过量层,所述过量层具有比此时后面的光伏电池半导体层大的晶格常数。所述过量层优选直接与光伏电池半导体结构邻接。

52、缓冲结构的比厚度是指缓冲结构用纳米表示的厚度与顶衬(作为起始层)与光伏电池半导体层(作为目标层)之间用皮米表示的晶格常数的偏差的比值。缓冲结构优选构造成具有至少为100nm/pm、特别是至少200nm/pm的比厚度。缓冲结构优选构造成具有至少小于500nm/pm、特别是小于400nm/pm的比厚度。

53、所有在变质缓冲结构中使用的材料有利地具有大于主光子能量的带隙。特别是,过量层的材料有利地具有大于主光子能量的带隙。

54、所述变质缓冲结构有利地构造成至少具有多个铟含量从电流传导层出发朝光伏电池半导体层的方向阶梯式升高的gainp层,例如在france等的文献中记载的那样(ieeejournal of photovoltaics1

55、design flexibility of ultrahigh efficiency

56、four-junction inverted metamorphic solar cells

57、ryan m.france,john f.geisz,ivan garcía,myles a.steiner,williame.mcmahon,daniel j.friedman,

58、tom e.moriarty,carl osterwald,j.scott ward,anna duda,michelle young,和waldo j.olavarria)。

59、在本发明范围内的是,所述变质缓冲结构构造成具有从电流传导层出发朝光伏电池半导体层的方向升高、特别是严格单调升高的铟含量。

60、在光伏电池的使用中,所述变质缓冲结构位于光伏电池半导体层的朝向入射辐射的侧面上。因此,所述变质缓冲结构的缓冲层的带隙比吸收层的带隙大至少10mev、特别是至少50mev、优选至少100mev,以便相对于吸收层的吸收实现更小的吸收。因此特别有利的是,变质缓冲结构的所有层、特别是所有缓冲层和过量层的带隙比吸收层的带隙大至少10mev、特别是至少50mev、优选至少100mev,以便相对于吸收层实现更低的吸收。

61、因此特别有利的是,所述变质缓冲结构、优选所述变质缓冲结构的所有层构造成具有铝。

62、所述变质缓冲结构的所述一个缓冲层或所述多个缓冲层构造成algainas层、gainp层或由这些组成的混合形式构成。

63、在电流传导层和光伏电池半导体层之间有利地设置隧道二极管层结构。这种隧道二极管层结构具有这样的优点,即,电流传导层的极性可以与光伏层结构的设置在正面的层的极性不同。所述隧道二极管层结构的一个例子记载在france等的文献中。

64、在一个有利的设计方案中,所述隧道二极管层结构设置在电流传导层和变质缓冲结构之间。这里,所述变质缓冲结构有利地构造成具有与电流传导层相反的掺杂。特别是,在这个有利的设计方案中,电流传导层优选构造成n掺杂的,而变质缓冲结构构造成p掺杂的。

65、在一个有利的设计方案中,所述隧道二极管层结构设置在变质缓冲结构和光伏电池半导体层之间。这里,所述变质缓冲结构有利地构造成具有与光伏电池半导体层的朝向隧道二极管层的层相反的掺杂类型。特别是,在这个有利的设计方案中,变质缓冲结构优选构造成n掺杂的。

66、在另一个有利的设计方案中,所述隧道二极管层结构在变质缓冲结构的内部构成。在这个实施形式中,所述变质缓冲结构具有多个层,在电流传导层与隧道二极管层结构之间以及在隧道二极管层结构与光伏电池半导体层之间都分别构成变质缓冲结构的至少一个缓冲层。变质缓冲结构的在电流传导层与隧道二极管层结构之间的缓冲层有利地具有电流传导层的掺杂类型的掺杂、特别是n掺杂,并且变质缓冲结构的在隧道二极管层结构与光伏电池半导体层之间的缓冲层具有与之相反的掺杂类型的掺杂。

67、所述电流传导层优选由以下组中的至少一种材料或材料组合构成:gaas、inp、gasb、si、ge、gap、inas、alas、alp、insb、alsb。因此,优选提供一种顶衬,所述顶衬由以下组中的至少一种材料或材料组合构成:gaas、inp、gasb、si、ge、gap、inas、alas、alp、insb、alsb。如前面所述的那样,优选所述电流传导层具有材料gaas并且优选构造成n掺杂的。

68、在根据本发明的方法的一个有利的改进方案中,所述方法设计成用于制造多个光伏电池,在方法步骤b之后,在方法步骤c中产生分离槽,所述分离槽穿过光伏电池半导体层,但没有穿过顶衬,以便构成多个通过分离槽分开的光伏电池,并且在方法步骤d中进行顶衬的分解,以便分离出光伏电池。

69、在根据本发明的方法的另一个有利的方法步骤中,方法步骤c和d在一个共同的方法步骤中进行。方法步骤c和d通过等离子蚀刻实施、优选现场实施,也即是说,两个方法步骤在一个反应器腔中实施,而不必在所述方法步骤之间取出(ausschleusen)半导体基片。

70、在根据本发明的方法的另一个改进方案中,在方法步骤d中,半导体基片的分解通过无锯片的分离方法、优选通过激光引起的晶体断裂、特别是通过“热激光分离(thermallaser separation)”(tls、如在zuhlke,2009,”tls-dicing-an innovative alternativeto known technologies“https://doi.org/10.1109/asmc.2009.5155947中所记载的)或通过“隐形切片(stealth dicing)”(sd,如在f.fukuyo,k.fukumitsu and n.uchiyama,"stealth dicing technology and applications",proc.6th int.symp.laser precisionmicrofabrication,2005oder kumagai et al,2007,ieee t semicond manufac 20(3)https://doi.org/10.1109/tsm.2007.901849所记载)进行。这样,可以使由于所述分解导致的半导体面积的损失(也称为截口损失)最小化。

71、在一个有利的改进方案中,节省成本地省去了方法步骤c。在这个有利的改进方案中,所述方法由此设计成用于制造多个光伏电池,此时,在方法步骤b之后,在方法步骤d中进行半导体基片的分解,以便分离出光伏电池。在方法步骤b和方法步骤d之间没有形成根据前面所述的方法步骤c的分离槽。特别有利的是,这里在方法步骤d中,半导体基片在方法步骤d中的分解通过无锯片的分离方法进行,如前面说明的那样,优选通过激光引起的晶体断裂,特别是通过tls或sd进行。

72、通过省去方法步骤c,实现了成本节省。在方法步骤d中使用无锯片的分离法、特别是tls或sd实现了光伏电池更好的质量,特别是更高的效率,因为避免了在方法步骤c中发生边缘面的蚀刻不足,所述蚀刻不足特别是在湿化学mesa蚀刻中出现。

73、分离的光伏电池由此具有前面所述的根据本发明的光伏电池的优点。特别是所述光伏电池优选按照根据本发明的光伏电池、特别是按其中一个优选实施形式构成。

74、在方法步骤d中,有利地从顶衬背向光伏电池半导体层的侧面开始分解顶衬。由此避免或至少减轻在分解顶衬时对光伏电池的不利影响。

75、光伏电池半导体层构成光伏电池半导体层结构。

76、在另一个有利的改进方案中,所述光伏电池半导体层结构构造成堆叠的多个单体光伏电池。各个分电池这里有利地通过隧道二极管一体地相互串联。堆叠的多个单体光伏电池由bett et al,2008,doi:10.1109/pvsc.2008.4922910已知。所述光伏电池半导体层结构优选具有多个pn结,特别是至少两个、优选至少三个pn结。

77、特别有利的是,所述方法如前面所述设计成用于分离出多个光伏电池,每个光伏电池分别构造成堆叠的多单体光伏电池。

78、在中间连接变质缓冲结构的情况下用于顶衬和光伏电池半导体层的吸收层的有利的实施形式和材料组合在下表中列出,其中分别给出了材料并且在括号中用[ev]给出带隙、带隙优选的上限或优选的带隙范围。此外,针对具有预先规定的主光子能量的窄带谱优化了一些设计方案。附加地给出了相关的波长。用[nm]所给出的光子能量和用[ev]给出的光子能量之间的关系由e=h*c/l得出,其中e[ev]是光子能量、h[ev s]是普朗克常数、c[nm/s]是真空中的光速和l[nm]是波长。

79、

80、特别经济并且因此特别有利的是,使用由硅构成的顶衬。

81、光伏电池半导体层可以具有本身已知的用于构成具有由直接半导体构成的吸收层的光伏电池的半导体层。特别有利的是,光伏电池半导体层具有一个或多个、优选全部以下层,特别是从顶衬出发按所给出的顺序布置:

82、a)缓冲层;

83、b)钝化层(fsf,前表面场);

84、c)p或n掺杂的发射极层;

85、d)基极层,所述基极层与发射极层相反地掺杂;

86、e)另一个电钝化层(bsf,背表面场);

87、f)接触层。

88、根据光伏电池的设计方案,吸收入射电磁辐射的主要能量部分的层是发射极层或基极层。也在本发明范围内的是,发射极层和基极层对于吸收入射的光子做出主要贡献。吸收层由此可以是发射极层或基极层,或者吸收层构造成多部分式的并且包括多个层、特别是发射极层和基极层。对于构造成多部分式的吸收层,关于电流传导层与吸收层之间带隙的差别的所述条件可以应用于多部分的吸收层的至少一个分层,优选所述条件可以应用于电流传导层和多部分的吸收层的每个所述分层。对于构造成多部分式的吸收层,电流传导层的带隙由此比吸收层的至少一个分层的带隙大至少10mev、特别是至少50mev、优选至少100mev。优选对于构造成多部分式的吸收层,电流传导层的带隙比吸收层的每个分层的带隙大至少10mev、特别是至少50mev、优选至少100mev。

89、在下表中给出顶衬和光伏电池半导体层的实施例。掺杂类型分别用前缀n(n掺杂)或p(p掺杂)标注。此外还给出层的掺杂浓度和厚度。此外,用“[吸收层]”给出,在相应的配置中哪个层对吸收做出主要贡献并且由此称为吸收层(或多部分式的吸收的部分):

90、

91、

92、1)缓冲层algainasp构造成变质缓冲层,并具有从顶衬出发升高的0.49-0.83的铟含量。

93、光伏电池半导体层优选通过外延施加,特别优选通过cvd(chemical vapordeposition,化学气相沉积)。由此可以使用本身在市场上可购得的用于实施这种工艺的设备。

94、有利的特别是,使用金属有机化学气相沉积(metal organic chemical vapordeposition,mocvd),特别是金属有机气相外延(metal organic chemical vapor phaseepitaxy,movpe)来施加光伏电池半导体层。

95、在另一个有利的实施形式中,所有光伏电池半导体层或一部分光伏电池半导体层的施加通过以下方法之一进行:分子束外延(molecular beam epitaxy,mbe)、vpe(气相外延(vapor phase epitaxy))或hvpe(氢化物气相外延(hydride vapor phase epitaxy))。

96、有利地外延沉积在半导体基片的表面上首先沉积适当的核化层(nukleationsschicht)。如果外延层具有与半导体基片不同的材料时,例如在si基片上沉积gap的情况下,这特别是对于异质外延的情况是有利地。

97、前面和后面提及的电流传导层与吸收层之间的带隙差的值以及半导体、特别是电流传导层的带隙的值涉及温度为25℃的标准环境条件。半导体的带隙是与半导体的温度相关的,从而特别是在使用根据本发明的方法制造的光伏电池时在具有不同温度的环境条件下存在其他带隙值。带隙与半导体温度的相关性记载在vurgaftman,j.r.meyer,和l.r.ram-mohan,“band parameters for iii–v compound semiconductors and theiralloys,”j.appl.phys.89,5815(2001)中。

98、在使用根据本发明的方法制造的光伏电池是可能存在明显高于前面所述的标准环境条件的运行温度。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!