非水系二次电池用隔膜及非水系二次电池的制作方法

本公开文本涉及非水系二次电池用隔膜及非水系二次电池。

背景技术:

1、在国际公开第2013/058367号、国际公开第2013/058368号、国际公开第2013/058369号及国际公开第2013/058370号中,分别公开了非水系二次电池用隔膜,其具备多孔质基材、和包含聚偏氟乙烯系树脂的粘接性多孔质层,前述聚偏氟乙烯系树脂包含至少2种聚偏氟乙烯系树脂。

2、在日本专利第6487130号公报中,公开了一种非水系二次电池用隔膜,其具备多孔质基材、和包含聚偏氟乙烯系树脂的粘接性多孔质层,前述聚偏氟乙烯系树脂包含偏氟乙烯与六氟丙烯与具有酸性基团或酯基的单体的共聚物。

技术实现思路

1、发明所要解决的课题

2、使用了具有包含聚偏氟乙烯系树脂的粘接性多孔质层的隔膜的电池通常如下制造:制造电极与隔膜的层叠体,将该层叠体收纳于外包装材料中,注入电解液,进行热压处理(在本公开文本中称为“湿式热压”。)。通过湿式热压,从而以聚偏氟乙烯系树脂在电解液中溶胀的状态进行热压,因此电极与隔膜的粘接良好,容易获得良好的电池特性。但是,于较高温度进行湿式热压的情况下,有时电解液或电解质分解而在电池内产生气体,例如成为电池的循环特性及尺寸稳定性降低的原因。

3、另一方面,有在电极与隔膜的层叠体中未含浸电解液的情况下进行热压处理(在本公开文本中称为“干式热压”。)而使电极与隔膜粘接的技术。若通过干式热压使电极与隔膜充分粘接,则不需要湿式热压,因此不会发生电解液及电解质的分解。

4、另外,即使在进行湿式热压的情况下,若在此之前预先对层叠体进行干式热压而将电极与隔膜粘接,则可将湿式热压的温度设定为较低温度,因此,也能够抑制电解液及电解质的分解。此外,若在将层叠体收纳于外包装材料之前预先通过干式热压将隔膜与电极粘接,则可抑制在为了收纳于外包装材料而进行运送时可能发生的层叠体的变形。

5、因此,若能够通过干式热压而将隔膜与电极良好地粘接,则可期待能保持已进一步大面积化的电池的性能。

6、然而,有在非水系二次电池以高速进行充放电时电池内部变为高温的情况,已知暴露于高温的非水系二次电池的隔膜的多孔质结构会变化,电池性能(例如容量保持率)降低。

7、另外,若电池内部变为高温,则在多孔质基材的孔隙较大的情况下,在高温下隔膜的强度显著变弱,容易发生电池的短路。

8、本公开文本是基于上述情况而完成的。

9、本公开文本的课题在于提供一种非水系二次电池用隔膜,其在基于干式热压的与电极的粘接及基于湿式热压的与电极的粘接方面优异,在高温下不易发生电池的短路,并且,即使在暴露于高温后,电池的容量保持率也高。

10、用于解决课题的手段

11、用于解决前述课题的具体手段包括以下的方式。

12、<1>非水系二次电池用隔膜,其具备:

13、多孔质基材;和

14、粘接性多孔质层,所述粘接性多孔质层设置于前述多孔质基材的一面或两面,并且包含聚偏氟乙烯系树脂及填料,

15、所述非水系二次电池用隔膜的gurley值为50秒/100ml~200秒/100ml,

16、在将前述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,观测到2个以上的吸热峰及/或2个以上的发热峰。

17、<2>如<1>所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在将所述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,在125℃以上且低于140℃的区域和140℃以上且低于190℃的区域中分别观测到至少1个吸热峰。

18、<3>如<1>或<2>所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在将所述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,观测到2个以上的吸热峰,相邻的前述吸热峰的温度差各自为10℃以上60℃以下。

19、<4>如<1>~<3>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在将所述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,在80℃以上且低于125℃的区域和125℃以上且低于190℃的区域中分别观测到至少1个发热峰。

20、<5>如<1>~<4>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在将所述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,观测到2个以上的发热峰,相邻的前述发热峰的温度差各自为10℃以上90℃以下。

21、<6>非水系二次电池用隔膜,其具备:

22、多孔质基材;和

23、粘接性多孔质层,所述粘接性多孔质层设置于前述多孔质基材的一面或两面,并且包含聚偏氟乙烯系树脂及填料,

24、所述非水系二次电池用隔膜的gurley值为50秒/100ml~200秒/100ml,

25、前述聚偏氟乙烯系树脂包含下述的聚偏氟乙烯系树脂x及聚偏氟乙烯系树脂y。

26、聚偏氟乙烯系树脂x:包含来自偏氟乙烯的结构单元及来自六氟丙烯的结构单元,来自六氟丙烯的结构单元在全部结构单元中所占的比例大于3.5mol%且为15mol%以下,重均分子量为10万以上且低于100万,熔点为125℃以上且低于150℃。

27、聚偏氟乙烯系树脂y:包含来自偏氟乙烯的结构单元,并且可以包含来自六氟丙烯的结构单元,来自六氟丙烯的结构单元在全部结构单元中所占的比例为0mol%以上3.5mol%以下,重均分子量为100万以上且低于300万,熔点为150℃以上且低于180℃。

28、<7>如<6>所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在将前述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体作为试样而进行差示扫描量热测定时,观测到2个以上的吸热峰及/或2个以上的发热峰。

29、<8>如<6>或<7>所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述聚偏氟乙烯系树脂x的熔点与前述聚偏氟乙烯系树脂y的熔点的差值为25℃以上且低于55℃。

30、<9>如<6>~<8>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述粘接性多孔质层中包含的前述聚偏氟乙烯系树脂x与前述聚偏氟乙烯系树脂y的质量比为20:80~80:20。

31、<10>如<6>~<9>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述聚偏氟乙烯系树脂x包含来自偏氟乙烯的结构单元及来自六氟丙烯的结构单元,来自六氟丙烯的结构单元在全部结构单元中所占的比例大于5.0mol%且为15mol%以下,重均分子量为30万以上且低于100万,熔点为125℃以上且低于140℃。

32、<11>如<6>~<10>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述聚偏氟乙烯系树脂y包含来自偏氟乙烯的结构单元,并且可以包含来自六氟丙烯的结构单元,来自六氟丙烯的结构单元在全部结构单元中所占的比例为0mol%以上2.0mol%以下,重均分子量为150万以上且低于200万,熔点为150℃以上且低于170℃。

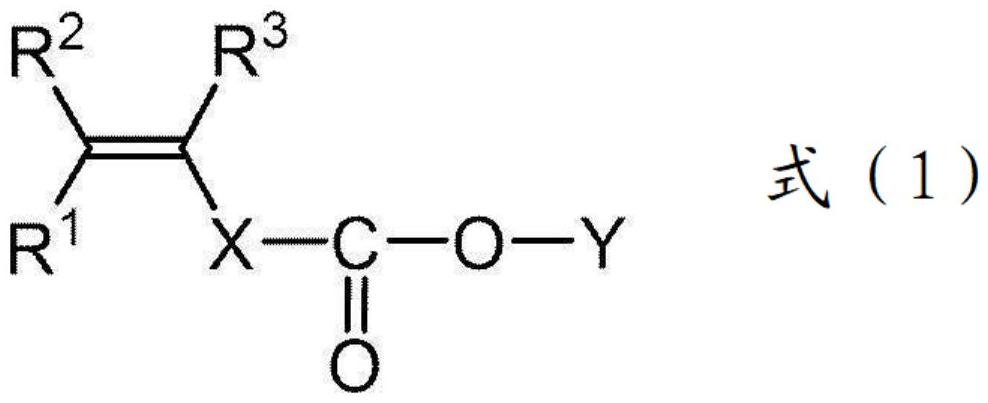

33、<12>如<1>~<11>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述粘接性多孔质层包含具有来自下述的式(1)表示的单体的结构单元的聚偏氟乙烯系树脂。

34、[化学式1]

35、

36、式(1)中,r1、r2及r3各自独立地表示氢原子、卤素原子、碳原子数1~5的烷基、羧基、或羧基的衍生物,x表示单键、碳原子数1~5的亚烷基、或具有取代基的碳原子数1~5的亚烷基,y表示氢原子、碳原子数1~5的烷基、被至少1个羟基取代的碳原子数1~5的烷基、被至少1个羧基取代的碳原子数1~5的烷基、或-r-o-c(=o)-(ch2)n-c(=o)-oh(r表示碳原子数1~5的亚烷基,n表示0以上的整数。)。

37、<13>如<1>~<12>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体的酸值低于3.0mgkoh/g。

38、<14>如<1>~<13>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体的重均分子量为30万以上且低于300万。

39、<15>如<1>~<14>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,在前述粘接性多孔质层中包含的聚偏氟乙烯系树脂整体中,来自六氟丙烯的结构单元在全部结构单元中所占的比例大于3.5mol%且为7.0mol%以下。

40、<16>如<1>~<15>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述填料的体积在前述粘接性多孔质层的除孔隙之外的体积中所占的比例为30体积%~90体积%。

41、<17>如<1>~<16>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述填料包含选自由金属氢氧化物粒子、金属硫酸盐粒子及钛酸钡粒子组成的组中的至少1种。

42、<18>如<1>~<17>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,其中,前述粘接性多孔质层中包含的填料整体的平均一次粒径为0.01μm~1.5μm。

43、<19>非水系二次电池,其具备正极、负极、和被配置于前述正极与前述负极之间的<1>~<18>中任一项所述的非水系二次电池用隔膜,所述非水系二次电池通过锂离子的掺杂及脱掺杂而获得电动势。

44、发明效果

45、根据本公开文本,可提供一种非水系二次电池用隔膜,其在基于干式热压的与电极的粘接及基于湿式热压的与电极的粘接方面优异,在高温下不易发生电池的短路,并且,即使在暴露于高温后,电池的容量保持率也高。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!