量子点复合材、光学膜及背光模块的制作方法

1.本发明涉及一种量子点复合材、光学膜及背光模块,特别是涉及一种可用于转换蓝光的显示器的量子点复合材、光学膜及背光模块。

背景技术:

2.随着对显示器的色彩质量要求增加,发展兼具高彩度与低薄度的显示器逐渐成为主流趋势。由于量子点相较于有机发光二极管(oled)而言,具有相对较高的发光效率、较广的色域以及较佳的色纯度,因此,在相关技术领域中,研究员致力于使用量子点材料制作光学膜,并将光学膜应用于显示器的背光源,以期能够提供观看者更佳的观赏体验。

3.当光学膜应用于背光模块后,背光源发出的光束,会激发光学膜中的量子点,以产生预期颜色的光束。然而,若背光源的能量过强,量子点被过度激发,会因欧杰效应(auger effect),而导致量子点饱和淬灭(saturated quench)。最终,背光模块产生的色光会逐渐偏移。举例来说,若以蓝光光源作为背光光源,则当量子点饱和淬灭后,背光模块产生的色光会逐渐偏蓝。

4.因此,在现有的量子点背光模块中,大多使用亮度(luminance)约为3000尼特(cd/m2)的背光源,以避免荧光粉光漂白(photoblenching)的问题,藉此维持背光模块的使用寿命。

5.为了避免量子点淬灭的问题,现有技术中发展出一种将量子点分散于光子晶体(optical structure)中的技术,光子晶体可以阻隔部分波长的蓝光,以提升背光模块的耐候性。如此一来,便可将光学膜应用于高强度的蓝光背光模块中。

6.然而,将量子点分散于光子晶体中的技术,具有非常高的生产成本,而不利于量产。故,如何通过成分配方的改良,以提升量子点材料的耐候性,来克服上述的缺陷,已成为该项事业所欲解决的重要课题之一。

技术实现要素:

7.本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种量子点复合材、光学膜及背光模块。

8.为了解决上述的技术问题,本发明所采用的其中一技术方案是提供一种量子点复合材。量子点复合材包括一可固化聚合物以及分散于可固化聚合物内的多个量子点颗粒。多个量子点颗粒的粒径为8纳米至30纳米。以量子点复合材的总重为100重量百分比,可固化聚合物包括:10至30重量百分比的一多官能基丙烯酸单体,8至60重量百分比的一硫醇化合物,以及1至5重量百分比的一光起始剂。硫醇化合物自组装于多个量子点颗粒的表面。

9.优选地,每一量子点颗粒具有一核层及一壳层,壳层的厚度为2.5纳米至12纳米。

10.优选地,壳层的材料包括镉金属。

11.优选地,每一量子点颗粒还具有一合金层,合金层形成于核层及壳层之间。

12.优选地,量子点颗粒包括尺寸为8纳米至20纳米的红色量子点以及尺寸为11纳米

至30纳米的绿色量子点。

13.优选地,所述量子点颗粒包括红色量子点及绿色量子点,绿色量子点的添加重量是红色量子点的添加重量的4至10倍。

14.优选地,多个量子点颗粒在量子点复合材中的含量为4重量百分比至15重量百分比。

15.优选地,硫醇化合物是选自于由下列所构成的群组:3-巯基丙酸(3-mercaptopropionic acid)、3-巯基丙酸丙酯(propyl 3-mercaptopropanoate)、3-巯基丙酸乙酯(ethyl 3-mercaptopropionate)、3-巯基丙酸丁酯(butyl3-mercaptopropanoate)、3-巯基丙腈(3-mercaptopropanenitrile)及其组合物。

16.优选地,多官能基丙烯酸单体是选自于由下列所构成的群组:季戊四醇四丙烯酸、季戊四醇三丙烯酸酯及其组合物。

17.优选地,量子点复合材进一步包括一单官能基丙烯酸单体,单官能基丙烯酸单体在量子点复合材中的总含量为2.5至65重量百分比,单官能基丙烯酸单体是选自于由下列所构成的群组:丙烯酸异冰片酯(isobornyl acrylate,iboa)、丙烯酰吗啉(acryloyl morpholine,acmo)及其组合物。

18.优选地,量子点复合材进一步包括一烯丙基单体,烯丙基单体在量子点复合材中的含量为5至20重量百分比,烯丙基单体是选自于由下列所构成的群组:对苯二甲酸二烯丙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯、碳酸二烯丙酯、乙二酸二烯丙酯、间苯二甲酸二烯丙酯及其组合物。

19.优选地,量子点复合材进一步包括一散射粒子,散射粒子在量子点复合材中的含量为2至10重量百分比。

20.为了解决上述的技术问题,本发明所采用的另外一技术方案是提供一种光学膜。光学膜包括:一量子点层、一第一基底层以及一第二基底层。量子点层设置于第一基底层以及第二基底层之间,量子点层是由一量子点复合材固化而形成。量子点复合材包括一可固化聚合物以及分散于可固化聚合物内的多个量子点颗粒,多个量子点颗粒的粒径为8纳米至30纳米,以量子点复合材的总重为100重量百分比,可固化聚合物包括:10至30重量百分比的一多官能基丙烯酸单体、8至45重量百分比的一硫醇化合物,以及1至5重量百分比的一光起始剂。硫醇化合物自组装于多个量子点颗粒的表面。

21.优选地,第一基底层与第二基底层的材料包括聚对苯二甲酸乙二酯,且第一基底层与第二基底层的厚度各自为20微米至125微米。

22.优选地,量子点层的厚度为20微米至350微米。

23.优选地,光学膜进一步包括一保护层,保护层分别设置于第一基底层与第二基底层上。

24.为了解决上述的技术问题,本发明所采用的另外再一技术方案是提供一种背光模块。背光模块包括:一光学膜、一发光单元、一第一导光单元及一第二导光单元。光学膜包括:一量子点层、一第一基底层及一第二基底层。量子点层具有一第一表面以及一第二表面,量子点层是由一量子点复合材固化而形成,量子点复合材包括一可固化聚合物以及分散于可固化聚合物内的多个量子点颗粒,多个量子点颗粒的粒径为8纳米至30纳米。以量子点复合材的总重为100重量百分比,可固化聚合物包括:10至30重量百分比的一多官能基丙

烯酸单体、8至45重量百分比的一硫醇化合物,以及1至5重量百分比的一光起始剂。硫醇化合物自组装于多个量子点颗粒的表面。第一基底层连接于量子点层的第一表面。第二基底层连接于量子点层的第二表面。发光单元邻近设置于光学膜,发光单元是用以产生投射至光学膜的一光束,光束的亮度不低于10000cd/m2。第一导光单元连接于光学膜的第一基底层。第二导光单元连接于光学膜的第二基底层。

25.本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的量子点复合材、光学膜及背光模块,其能通过“多个量子点颗粒的粒径为8纳米至30纳米”以及“硫醇化合物自组装于多个量子点颗粒的表面”的技术方案,以提升量子点复合材的耐候性,并可应用于转换蓝光的显示器中。

26.为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本发明加以限制。

附图说明

27.图1为本发明其中一实施例的量子点复合材的局部剖面示意图。

28.图2为本发明其中一实施例的量子点的局部剖面示意图。

29.图3为本发明其中一实施例的光学膜的局部剖面示意图。

30.图4为本发明另一实施例的光学膜的局部剖面示意图。

31.图5为本发明的背光模块的示意图。

具体实施方式

32.以下是通过特定的具体实例来说明本发明所公开有关“量子点复合材、光学膜及背光模块”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本发明的优点与效果。本发明可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不背离本发明的构思下进行各种修改与变更。另外,本发明的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本发明的相关技术内容,但所公开的内容并非用以限制本发明的保护范围。另外,本文中所使用的术语“或”,应视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。

33.本发明提供一种量子点复合材,其可用于制造光学膜以及包含光学膜的背光模块,特别适合应用于转换蓝光的显示器中。本发明的背光模块具有良好的耐候性,即使以高强度的蓝光光源(10000cd/m2)激发量子点,也不会因过度激发,而导致量子点产生饱和淬灭的问题。

34.[第一实施例]

[0035]

请参阅图1所示,本发明提供量子点复合材1,其包括一可固化聚合物10以及分散于可固化聚合物10内的多个量子点颗粒11。本发明的量子点颗粒11的尺寸为8纳米至30纳米,量子点颗粒11可阻隔一部分的蓝光,降低量子点颗粒11实际吸收的蓝光,以提升其耐候性。

[0036]

由于量子点颗粒11仅吸收一部分的蓝光,故可通过增加量子点颗粒11的添加量,以达到预期的出光效果。具体来说,在量子点复合材1中,量子点颗粒11的含量可以为4重量百分比(wt%)至15重量百分比。于一些实施例中,量子点颗粒11的含量也可以是5重量百分

比、6重量百分比、7重量百分比、8重量百分比、9重量百分比、10重量百分比、11重量百分比、12重量百分比、13重量百分比或14重量百分比,且本发明不限于此。

[0037]

量子点颗粒11可包括红色量子点、绿色量子点、蓝色量子点及其任意混合。于一示范实施例中,多个量子点颗粒11包括红色量子点及绿色量子点,且绿色量子点的添加量大于红色量子点的添加量。具体来说,绿色量子点的添加重量是红色量子点的添加重量的4至10倍。

[0038]

于一示范实施例中,红色量子点的尺寸为8纳米至20纳米,较佳的,红色量子点的尺寸为10纳米至18纳米。绿色量子点的尺寸为11纳米至30纳米,较佳的,绿色量子点的尺寸为13纳米至26纳米。

[0039]

量子点颗粒11可以是单层结构的量子点,或是具有核壳结构的量子点。于一示范实施例中,量子点颗粒11具有核壳结构,请参阅图2所示,量子点颗粒11具有一核层111及包覆于核层111外的一壳层112。核层111可吸收蓝光,并将蓝光转换产生其他波长的色光,举例来说,核层111的直径为2纳米至5纳米。壳层112可阻挡一部分蓝光,且不具吸收蓝光的功能,举例来说,壳层112的厚度为2.5纳米至12纳米,较厚的壳层112可提升量子点的耐候性。于其他实施例中,壳层112的厚度可以是2.5纳米至12纳米间的任意正整数,例如:壳层112的厚度可以是3纳米、5纳米、7纳米、9纳米或11纳米。

[0040]

于一示范实施例中,红色量子点的壳层112的厚度可以为2纳米至8纳米,较佳的,红色量子点的壳层112的厚度可以为2.8纳米至6纳米。绿色量子点的壳层112的厚度可以为3纳米至12纳米,较佳的,绿色量子点的壳层112的厚度可以为3.5纳米至10纳米。

[0041]

另外,量子点颗粒11还可具有一合金层113,合金层113形成于核层111与壳层112之间,并作为核层111与壳层112之间的过渡层。随着半径方向向外改变,合金层113的金属成分会由核层111中包含的金属成分渐变为壳层112中包含的金属成分。合金层113的厚度为1纳米至3纳米。以下说明仅用于叙述多个量子点颗粒11可能的种类,并非用以限制本发明。

[0042]

量子点颗粒11的核层111与壳层112皆可为二六族(group ii-vi)、二五族(group ii-v)、三六族(group iii-vi)、三五族(group iii-v)、四六族(group iv-vi)、二四六族(group ii-iv-vi)或二四五族(group ii-iv-v)复合材料,其中用语「族」指代元素周期表的族。

[0043]

举例来说,量子点颗粒11的核层111/壳层112的材料可包含硒化镉(cdse)/硫化锌(zns)、磷化铟(inp)/硫化锌(zns)、硒化铅(pbse)/硫化铅(pbs)、硒化镉(cdse)/硫化镉(cds)、碲化镉(cdte)/硫化镉(cds)或碲化镉(cdte)/硫化锌(zns)。于一较佳实施例中,量子点颗粒11的壳层112中包括金属镉元素,然而,本发明不限于此。

[0044]

于一些实施例中,多个量子点颗粒11的表面形成有一配位基,以维持多个量子点颗粒11之间的稳定性。具体来说,配位基是选自于由下列所构成的群组:油酸、烷基膦、烷基氧化膦、烷基胺类、烷基羧酸、烷基硫醇及烷基膦酸。然而,本发明不以此为限。

[0045]

由于量子点颗粒11的含量较高,故量子点颗粒11在可固化聚合物10中的分散性便更为重要。本发明调控可固化聚合物10组成与配比,以提升量子点颗粒11的分散性。

[0046]

详细而言,可固化聚合物10中可包含:10至30重量百分比的一多官能基丙烯酸单体、8至60重量百分比的一硫醇化合物、2.5至65重量百分比的一单官能基丙烯酸单体、5至

20重量百分比的一烯丙基单体、1至5重量百分比的一光起始剂以及2至10重量百分比的一散射粒子。

[0047]

多官能基丙烯酸单体的添加,可提升可固化聚合物10在固化之后的密度,具体来说,多官能基丙烯酸单体是选自由下列所构成的群组:三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、二(三羟甲基丙烷)四丙烯酸酯、季戊四醇四丙烯酸、季戊四醇四丙烯酸酯、二季戊四醇五丙烯酸酯以及乙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯。较佳的,多官能基丙烯酸单体是季戊四醇四丙烯酸、季戊四醇三丙烯酸酯或其组合物。然而,本发明不以此为限。于一些实施例中,多官能基丙烯酸单体的含量也可以是15wt%、20wt%或25wt%。

[0048]

硫醇化合物的添加,可提升多个量子点颗粒11与可固化聚合物10之间的兼容性。具体来说,硫醇化合物与量子点颗粒11混合后,硫醇化合物会附着于量子点颗粒11的表面,形成一自组装结构,如此一来,量子点颗粒11可以更均匀地分散在可固化聚合物10中。因此,硫醇化合物的添加可提升量子点颗粒11在可固化聚合物10中的分散性。

[0049]

当量子点颗粒11的壳层112中含有镉金属元素时,硫醇化合物的硫醇基可与量子点颗粒11形成良好的键结,进一步提升量子点颗粒11在可固化聚合物10中的分散性。于一些实施例中,硫醇化合物的含量也可以是10wt%、15wt%、20wt%、25wt%、30wt%、35wt%、40wt%、45wt%、50wt%或55wt%。

[0050]

单官能基丙烯酸单体的添加,也可提升多个量子点颗粒11在可固化聚合物10中的分散性,且单官能基丙烯酸单体的成本低于硫醇化合物的成本。因此,调整硫醇化合物以及单官能基丙烯酸单体的添加量,可在材料成本以及量子点颗粒11的分散性之间取得平衡。于一示范实施例中,硫醇化合物以及单官能基丙烯酸单体的总添加量为45至75重量百分比。

[0051]

单官能基丙烯酸单体可以是选自由下列所构成的群组:甲基丙烯酸二环戊二烯酯、三甘醇乙基醚甲基丙烯酸酯、烷氧基化丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸异冰片酯、甲基丙烯酸月桂酯、甲基丙烯酸硬脂酸酯、丙烯酸月桂酯、丙烯酸异冰片酯、对苯二甲酸二烯丙酯、丙烯酰吗啉、十三烷基丙烯酸酯、己内酯丙烯酸酯、辛基苯酚丙烯酸酯以及烷氧基化丙烯酸酯。较佳的,单官能基丙烯酸单体是丙烯酸异冰片酯、丙烯酰吗啉或其组合物。然而,本发明不以此为限。于一些实施例中,单官能基丙烯酸单体的含量也可以是2.5wt%、5wt%、10wt%、15wt%、20wt%、25wt%、30wt%、35wt%、40wt%、45wt%、50wt%、55wt%或60wt%。

[0052]

烯丙基单体的添加,可提高可固化合物10之热稳定性,避免量子点颗粒11吸收部分蓝光转换之热能,造成可固化聚合物10劣化产生自由基,影响量子点之耐候性。举例来说,烯丙基单体可以选自于由下列所构成的群组:对苯二甲酸二烯丙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯、碳酸二烯丙酯、乙二酸二烯丙酯、间苯二甲酸二烯丙酯及其组合物。较佳的,烯丙基单体是对苯二甲酸二烯丙酯。然而,本发明不以此为限。于一些实施例中,烯丙基单体的含量也可以是10wt%或15wt%。

[0053]

光起始剂可在吸收光能(如:紫外光)后被激发而产生自由基、阳离子或阴离子,进而引发聚合反应。在一些实施例中,光起始剂可以选自于由下列所构成的群组:1-羟基环己基苯基酮(1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone)、α-羟基异丁酰苯(2-hydroxy-2-methylpropiophenone)、苯甲酰异丙醇(benzoyl isopropanol)、三溴甲基苯砜

(tribromomethyl phenyl sulfone)及二苯基(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦(diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide)。较佳的,光起始剂是1-羟基环己基苯基酮、α-羟基异丁酰苯或其组合物。然而,本发明不以此为限。于一些实施例中,光起始剂的含量也可以是2wt%、3wt%或4wt%。

[0054]

散射粒子的添加,可帮助散射量子点产生的光线,如此一来,当量子点复合材1应用于制造光学膜时,光学膜可产生均匀的光线。需说明的是,若散射粒子的含量低于2wt%时,量子点复合材1的雾度不足。若散射粒子的含量超过10wt%时,会负面影响量子点颗粒11的分散性。

[0055]

散射粒子可以是尺寸为0.5微米至20微米的微珠,且微珠的材料可以是选自于由下列所构成的群组:压克力、二氧化硅、二氧化锗、二氧化钛、二氧化锆、三氧化二铝及聚苯乙烯。

[0056]

值得说明的是,可固化聚合物10中还可包括一抑制剂。抑制剂的添加可控制量子点复合材1固化的时间,以方便操作。若未添加抑制剂,可固化聚合物10在尚未与量子点颗粒11混合均匀前便会固化,而无法获得质量良好的量子点材料。抑制剂在可固化聚合物10中的含量为0.05至2重量百分比。

[0057]

请参阅图3所示,本发明提供一种光学膜m1,光学膜m1包括一量子点层1’、一第一基底层2与一第二基底层3。在本实施例中,光学膜m1包括量子点层1’、第一基底层2以及第二基底层3,且量子点层1’位于第一基底层2与第二基底层3之间。换言之,量子点层1’具有两相对的第一表面1a与第二表面1b,第一基底层2连接于第一表面1a,而第二基底层3连接于第二表面1b。

[0058]

量子点层1’可以是由前述量子点复合材1固化而形成,量子点复合材1的详细成分于此不再赘述。详细而言,将量子点复合材1设置于第一基底层2上,再将第二基底层3覆盖在量子点复合材1上,而形成一叠层结构。在一实施例中,量子点层1’的厚度是介于20微米至350微米。

[0059]

接着,执行一固化步骤,以使叠层结构中的量子点复合材1固化形成量子点层1’,量子点复合层1可以通过光固化或是热固化的方式形成量子点层1’。进一步而言,在固化步骤中,可直接对叠层结构照射紫外光,促使量子点复合材1固化成量子点层1’。据此,量子点层1’包括可固化聚合物10固化形成的聚合物10’以及分散于聚合物10’中的多个量子点颗粒11。

[0060]

第一基底层2与第二基底层3的材料可以是聚酯。聚酯的具体例包括:聚对苯二甲酸乙二酯(pet)、聚对苯二甲酸丙二醇酯(ppt)、聚对苯二甲酸丁二酯(pbt)、聚萘二甲酸乙二醇脂(pen)、聚萘二甲酸丁二醇酯(pbn)、聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯(pct)、聚碳酸酯(pc)及聚芳酯,于一较佳实施例中,聚酯为聚对苯二甲酸乙二酯。第一基底层2与第二基底层3的厚度各介于20微米至125微米。

[0061]

请参阅图4所示,本发明提供另一种光学膜m1,光学膜m1包括一量子点层1’、一第一基底层2、一第二基底层3、一第一保护层4与一第二保护层5。量子点层1’位于第一基底层2与第二基底层3之间,第一保护层4形成于第一基底层2上,第二保护层5形成于第二基底层3上。

[0062]

量子点层1’、第一基底层2及第二基底层3的成分结构与前述相似,故于此不再赘

述。第一保护层4与第二保护层5的设置,可防止光学膜m1在制造或运输过程中磨损或刮伤。第一保护层4与第二保护层5可各自由一复合材料所形成,第一保护层4与第二保护层5的厚度为3微米至10微米。

[0063]

于一示范例中,复合材料中包括丙二醇、乙酸乙酯、甲苯、聚氨酯丙烯酸酯、丙烯酰吗啉、硫醇化合物、流平剂、光起始剂及二氧化硅粉末。其中,流平剂可以是四丙烯酸官能基聚二甲基硅氧烷或二缩三丙二醇二丙烯酸酯。然而,本发明不限于此。

[0064]

请参阅图5所示,本发明提供一种背光模块m,背光模块m包括光学膜m1、一发光单元m2、一第一导光单元m3、一反射单元m4以及一第二导光单元m5。

[0065]

光学膜m1可以利用图3所示的光学膜m1,其包括量子点层1’、第一基底层2以及第二基底层3,且量子点层1’位于第一基底层2与第二基底层3之间。量子点层1’、第一基底层2与第二基底层3的材料已于前文中叙述,在此不再赘述。

[0066]

发光单元m2邻近设置于光学膜m1,发光单元m2是用以产生可投射于光学膜m1的一光束l,且光束的亮度不低于10000cd/m2。光束l进入光学膜m1后,一部分的光束l可激发量子点层1’内的量子点颗粒11而产生一激发光束,且激发光束的波长不同于光束l的波长。也就是说,发光单元m2所产生的光束l通过量子点层1’之后,会产生混合光束(包含光束l与激发光束)。

[0067]

第一导光单元m3连接于光学膜m1的第一基底层2。于一些实施例中,第一导光单元m3可通过一光学胶层而固定于光学膜m1。于一示范实施例中,第一导光单元m3是一直角梯形(right trapezoid),第一导光单元m3以连接两直角的腰(leg)连接于光学膜m1,并以较长的底边(base)连接发光单元m2。因此,发光单元m2产生的光束l,会先通过第一导光单元m3,再投射至光学膜m1。

[0068]

反射单元m4连接于第一导光单元m3,并连接于第一导光单元m3的另一腰(leg)。反射单元m4可帮助光束l投射至光学膜m1。

[0069]

第二导光单元m5连接于光学膜m1的第二基底层3,以达到汇聚或散射混合光束的效果。于一些实施例中,第二导光单元m5可通过一光学胶层固定于光学膜m1。

[0070]

需特别说明的是,上述结构仅是为了例示本发明其中一实施例的背光模块,第一导光单元m3、反射单元m4以及第二导光单元m5的相对设置关系不限于上述,并可选择性省略第一导光单元m3、反射单元m4以及一第二导光单元m5中的一者或两者。

[0071]

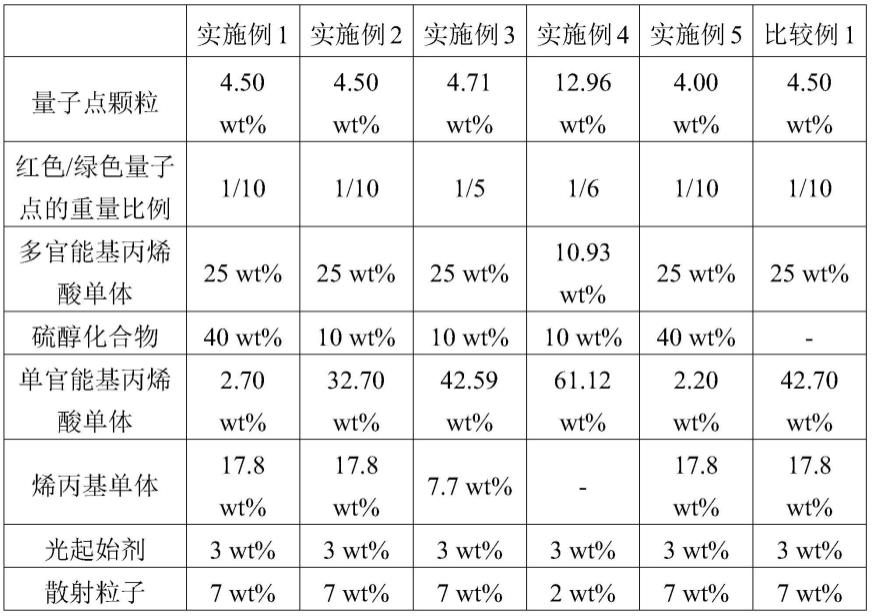

为了证实本发明量子点复合材1、光学膜m1及背光模块m的优点,根据表1的成分,配制了实施例1至5以及比较例1的量子点复合材。并使用表1中的量子点复合材1、pet基材以及表2中的复合材料,制造如图3中所示的光学膜m1。光学膜m1的总穿透率与雾度,以及量子点层1’与基底层(第一基底层2及第二基底层3)的厚度列于表3中。

[0072]

根据图5中所示的背光模块m,将光学膜m1与发光单元m2、第一导光单元m3、反射单元m4及第二导光单元m5组装后,对背光模块m进行亮度及水氧耐候信赖性的测试,测试结果列于表4中。

[0073]

在表1中,实施例1、2、5及比较例1中使用的量子点颗粒包括:尺寸为11纳米的红色量子点(核层直径为4纳米、合金层厚度为1纳米、壳层厚度为2.5纳米),以及尺寸为15纳米的绿色量子点(核层直径为3纳米、合金层厚度为2纳米、壳层厚度为4纳米)。实施例3及4中使用的量子点颗粒包括:尺寸为17纳米的红色量子点(核层直径为4纳米、合金层厚度为1纳

米、壳层厚度为5.5纳米),以及尺寸为25纳米的绿色量子点(核层直径为3纳米、合金层厚度为2纳米、壳层厚度为9纳米)。

[0074]

在表4中,亮度是使用亮度计(机台型号sr-3ar分光亮度计),测量背光模块在以12w的蓝色光源、(x=0.155、y=0.026)的色坐标、450纳米的主波长,及20纳米的半峰全宽的条件下激发所产生的混合光束的亮度。耐候性测试是测量背光模块在10000cd/m2的蓝色光源下,连续照射1000小时后,色坐标的变化。当色坐标x及y的变化小于0.01时,以「通过」表示,当色坐标x及y其中一者的变化大于或等于0.01时,以「不通过」表示。

[0075]

表1

[0076][0077][0078]

表2

[0079][0080]

表3

[0081][0082][0083]

表4

[0084][0085]

根据表3的结果,本发明的光学膜的厚度为100微米至520微米,光学膜的总穿透率为50%至90%,光学膜的雾度为45%至99%。当光学膜的厚度为100微米至150微米时,光学膜的总穿透率为85%至90%,光学膜的雾度为40至60%。当光学膜的厚度为150微米至520

微米时,光学膜的总穿透率为55%至85%,光学膜的雾度为60至99%。根据不同需求,光学膜的总穿透率以及雾度可通过调整量子点层及基底层的厚度来调整。

[0086]

根据表4的结果,本发明的背光模块可产生亮度为2000至3800cd/m2的光束。并且,本发明的背光模块可使用高亮度(不低于10000cd/m2)的蓝光背光源,且具有良好的耐候性。

[0087]

[实施例的有益效果]

[0088]

本发明的其中一有益效果在于,本发明所提供的量子点复合材、光学膜及背光模块,其能通过“多个量子点颗粒的粒径为8纳米至30纳米”以及“硫醇化合物自组装于多个量子点颗粒的表面”的技术方案,以提升量子点复合材的耐候性,并可应用于转换蓝光的显示器中。

[0089]

更进一步来说,本发明所提供的量子点复合材、光学膜及背光模块,其能通过“多个量子点颗粒在量子点复合材中的含量为4重量百分比至15重量百分比”的技术方案,以提升光学膜产生的光束的亮度。

[0090]

更进一步来说,本发明所提供的量子点复合材、光学膜及背光模块,其能通过“量子点复合材进一步包括一单官能基丙烯酸单体”的技术方案,提升多个量子点颗粒在量子点复合材中的分散性。

[0091]

更进一步来说,本发明所提供的量子点复合材、光学膜及背光模块,其能通过“每一量子点颗粒具有一核层及一壳层,壳层的厚度为2.5纳米至12纳米”的技术方案,提升量子点颗粒对蓝光的耐受性。

[0092]

以上所公开的内容仅为本发明的优选可行实施例,并非因此局限本发明的权利要求书的保护范围,所以凡是运用本发明说明书及附图内容所做的等效技术变化,均包含于本发明的权利要求书的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1