一种无废社区垃圾管理系统及管理方法与流程

1.本发明涉及垃圾处理技术领域,具体为一种无废社区垃圾管理系统及管理方法。

背景技术:

2.居民生活社区产生的生活垃圾包括厨余垃圾、其他垃圾、可回收垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾和园林绿化垃圾,由于成分复杂多样,产生量大,如不能妥善处理,就会污染环境、浪费资源、影响社区生活和谐,且增加城市终端处理处置压力。现有垃圾分类收集、转运和分类处理链条不顺畅,导致居民分类积极性不高,垃圾顽疾始终未能破解。且社区大多使用的垃圾分类收集系统主要为撤桶并点后,定时定点收集的分类小屋,居民往往错过投放时间段后将垃圾袋放置在小屋、垃圾桶周围甚至由于距离较远楼栋下,且分类率很差,导致小区环境卫生不佳,物业保洁人员工作压力较大,因此,急需一种无废社区垃圾管理系统及管理方法来解决上述问题。

技术实现要素:

3.本发明提供一种能及时地对分类不正确的垃圾投放进行识别和追踪,并进行就地资源化处理,节约了人工管理的成本的无废社区垃圾管理系统及管理方法,来解决上述现有技术中存在的问题。

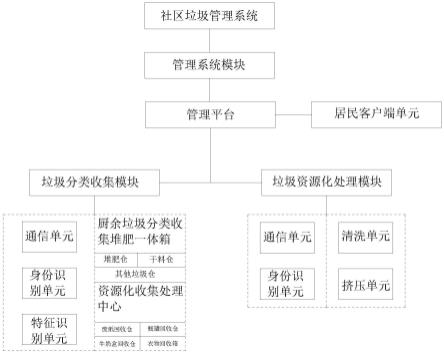

4.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种无废社区垃圾管理系统,包括:

5.垃圾分类收集模块,包括若干用于垃圾分类收集的回收装置;

6.垃圾资源化处理模块,与所述垃圾分类收集模块相连,并对垃圾分类收集模块回收的各类垃圾进行序批式标签,其中,所述垃圾资源化处理模块包括若干个垃圾处理单元;

7.管理系统模块,包括身份识别单元、特征识别单元、通信单元、管理平台和居民客户端单元,其中,所述身份识别单元用于对居民和系统管理员的身份进行识别,所述特征识别单元用于对回收垃圾的特征进行识别,所述通信单元收集身份识别单元和特征识别单元识别的数据,并将数据发送至管理平台,所述管理平台对数据进行整合,并基于接收的数据做出对应的响应,所述居民客户端单元与所述管理平台通信连接,接收管理平台发送的数据。

8.优选的,所述回收装置包括资源化收集处理中心和厨余分类收集堆肥一体箱,其中,所述资源化收集处理中心包括废纸回收仓、瓶罐回收仓、牛奶盒回收仓、衣物回收箱和不可回收垃圾箱。

9.优选的,所述资源化收集处理中心设有定位装置、高度传感器、重量感应器和箱体满溢感应器,且所述箱体满溢感应器分别和重量传感器和高度传感器连接,当回收量超过预设值或承载重量超过预设值时,均发送警示数据至管理平台。

10.优选的,所述厨余分类收集堆肥一体箱内设有温度传感器和湿度传感器,所述厨余分类收集堆肥一体箱设有堆肥仓、干料仓和其他垃圾仓,其中,所述干料仓内的定时补充有机废弃物。

11.优选的,所述垃圾处理单元包括挤压单元和清洗单元,所述挤压单元用于对废纸回收仓中的垃圾进行挤压操作,所述清洗单元用于对瓶罐回收仓和牛奶盒回收仓中的垃圾进行清洗操作。

12.优选的,所述特征识别单元包括若干个红外摄像机,用于识别出垃圾的类型和分类纯净度,所述身份识别单元与所述特征识别相连,记录垃圾分类投放时间、分类类别及重量和分类纯净度。

13.一种无废社区垃圾管理系统的管理方法,包括如下步骤:

14.s1、根据实际情况,在社区布设回收装置;

15.s2、居民用户通过回收装置上的身份识别模块进行身份认证,并通过居民客户端单元查看回收装置实时的满溢状态;

16.s3、在垃圾投放时,特征识别单元识别垃圾的类型和纯净度,且仅在纯净度达标后,接收垃圾投放,通信单元将身份识别单元和特征识别单元识别的数据,以及重力传感器感应并测量投放前回收装置的重量、投放后回收装置的重量数据,上传至管理平台;

17.s4、管理平台对数据进行整合,并做出对应的响应,包括将干料仓内的有机废弃物覆盖在其他垃圾仓内和控制垃圾处理单元对回收的垃圾进行有序处理,以及向居民客户端单元反馈垃圾资源化处理环节数据和积分。

18.与现有技术相比,本发明的有益效果:本发明能够及时地对用户和垃圾处理人员的身份和垃圾投放特征进行识别,并上传至管理平台进行整合,对分类不正确的垃圾投放进行识别和追踪,及时就地对社区不同垃圾进行就地资源化处理,并对处理全过程进行追踪和反馈,提高了垃圾分类纯净度、资源化处理效率和居民垃圾分类积极性,节约了人工管理的成本。

19.另外,本发明能实现了小区垃圾信息的跟踪管理,完善了小区垃圾管理系统的信息服务,为小区垃圾资源化处理和科学管理提供有力保障,有效减少垃圾外运处置量,实现人类社会的可持续发展。

附图说明

20.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

21.在附图中:

22.图1是本发明的社区垃圾管理系统的框图。

具体实施方式

23.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

24.实施例:如图1所示,一种无废社区垃圾管理系统,包括:

25.垃圾分类收集模块,包括若干用于垃圾分类收集的回收装置,其中,回收装置主要由分布在社区不同位置的厨余分类收集堆肥一体箱和分布在社区固定位置的资源化收集处理中心组成,资源化收集处理中心包括废纸回收仓、瓶罐回收仓、牛奶盒回收仓、衣物回收箱和不可回收垃圾箱;

26.垃圾资源化处理模块,与垃圾分类收集模块相连,并对垃圾分类收集模块回收的各类垃圾进行序批式标签,其中,垃圾资源化处理模块包括若干个垃圾处理单元,垃圾处理单元包括挤压单元和清洗单元,挤压单元用于对废纸回收仓中的垃圾进行挤压操作,清洗单元用于对瓶罐回收仓和牛奶盒回收仓中的垃圾进行清洗操作;

27.管理系统模块,包括身份识别单元、特征识别单元、通信单元、管理平台和居民客户端单元;

28.其中,身份识别单元用于对居民和系统管理员的身份进行识别,居民和系统管理员可通过刷卡或指纹识别写入;

29.特征识别单元用于对回收垃圾的特征进行识别,还可用于对垃圾处理人员所挑选出的分类不正确的垃圾特征进行重新识别,其中,特征识别单元包括若干个红外摄像机,用于识别出垃圾的类型和分类纯净度,身份识别单元与特征识别相连,记录垃圾分类投放时间、分类类别及重量和分类纯净度;

30.通信单元收集身份识别单元和特征识别单元识别的数据,并将数据发送至管理平台;

31.管理平台对数据进行整合,并基于接收的数据做出对应的响应,且能控制系统整体运行和关闭,具有提醒、预警和报警功能,系统管理员利用管理平台能及时查看各垃圾箱满溢状态,查看各资源化处理设施运行稳定程度,并监控管理平台,根据平台提醒定时巡逻查看各模块。

32.居民客户端单元与管理平台通信连接,接收管理平台发送的数据,居民可通过手机端程序查看垃圾分类收集设施主要状态,自己分类投放垃圾的状态,并查看积分状态。

33.其中,在资源化收集处理中心设有定位装置、高度传感器、重量感应器和箱体满溢感应器,且箱体满溢感应器分别和重量传感器和高度传感器连接,当回收量超过预设值或承载重量超过预设值时,均发送警示数据至管理平台,例如当垃圾箱或垃圾仓超过80%或承载重量超过80%时,均发送提示信息到管理平台,并在管理平台和居民客户端单元呈现红色报警状态。

34.在厨余分类收集堆肥一体箱内设有温度传感器和湿度传感器,厨余分类收集堆肥一体箱设有堆肥仓、干料仓和其他垃圾仓,其中,干料仓可放置落叶、木屑、园林绿化垃圾破碎物等小区产生的其他有机废弃物,需要系统工作人员每日定时添加补充;其他垃圾仓主要放置破袋后的塑料袋或厨余垃圾中未分拣干净的其他垃圾。

35.其中,垃圾处理单元包括挤压单元和清洗单元,挤压单元用于对废纸回收仓中的垃圾进行挤压操作,清洗单元用于对瓶罐回收仓和牛奶盒回收仓中的垃圾进行清洗操作。

36.一种无废社区垃圾管理系统的管理方法,包括如下步骤:

37.s1、根据实际情况,将垃圾资源化收集处理中心设置在社区人流量大的特定位置,将厨余分类收集堆肥一体箱分布放置在社区不同位置;

38.对于新用户,在居民客户端单元或用户pc端进行账号注册,账号可为手机号或微信号,或在社区通过登记领取id卡的方式进行注册;

39.s2、注册居民用户通过回收装置上的身份识别模块进行身份认证,并通过居民客户端单元查看回收装置实时的满溢状态;

40.s3、在垃圾投放时,特征识别单元识别垃圾的类型和纯净度,且仅在纯净度达标

后,例如纯净度低于90%无法接收;分类纯净度高于90%,接收垃圾投放,通信单元将身份识别单元和特征识别单元识别的数据,以及重力传感器感应并测量投放前垃圾箱的重量、投放后垃圾箱的重量数据,上传至管理平台,实时更新回收装置的状态;

41.s4、管理平台对数据进行整合,并做出对应的响应,包括:

42.根据投放增加高度(例如15cm)或重量(例如20kg),将干料仓内的有机废弃物覆盖在其他垃圾仓内,系统管理人员每日定时进行干料补充和堆肥仓堆体管理工作;

43.控制垃圾处理单元对回收的垃圾进行有序处理,例如废纸回收仓、瓶罐回收仓、牛奶盒回收仓装载超过90%时,则开启出料开关,使得回收品全部进入资源化模块,资源化模块的挤压单元和清洗单元有序开启,挤压单元主要针对废纸回收仓,挤压完成后打包存储;清洗单元主要用于清洗收集到的玻璃瓶、金属瓶和牛奶盒等清洗完成后打包存储;

44.向居民客户端单元反馈垃圾资源化处理环节数据和积分,其积分可到积分商城或在垃圾分类终端机的一体化购物装置中兑换对应的商品,也可通过积分兑换折扣券、现金券,以对应日常生活中的消费行为。

45.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1