热交换器冷却系统的制作方法

[0001]

本发明涉及对车辆的散热器等热交换器进行冷却的热交换器冷却系统。

背景技术:

[0002]

在下述日本特开2001-357864中公开了一种技术,在燃料电池系统中,向对燃料电池的制冷剂进行冷却的散热器的外表面喷射粒径为50μm以上的水,通过该水的蒸发潜热来提高散热器的冷却性能。该燃料电池系统中,在燃料电池的内部产生的水蒸气以及少量的氢气和二氧化碳被导向催化剂并燃烧,该燃料气体穿过蒸汽发生器被导向冷凝器(水回收器),在冷凝器处被回收的水经由控制阀从喷头的喷射孔喷射向散热器。此时在控制阀,通过控制装置来进行通断(on-off)控制或由节流阀实现的流量控制。

[0003]

在上述的现有技术中,通过控制阀的开闭或开度的调整来控制在流路内流动的水的压力损失,由此调整喷射水量。因此,恐怕会因流路的内压大幅变动而引起气穴(cavitation),使得喷射水量(排出量)因流路内产生的气泡而变得不稳定。

技术实现要素:

[0004]

本发明考虑到上述事实,其目的在于得到一种热交换器冷却系统,该热交换器冷却系统能在能对向热交换器排出的液体的排出量进行调整的构成中抑制供该液体流动的流路内的气穴的发生。

[0005]

方案1所述的发明的热交换器冷却系统具备:热交换器,使制冷剂的热散热;储槽,储留液体;流路,从所述储槽延伸出,在设于延伸中途的分支部处分支为第一流路和第二流路,设于所述第一流路的顶端部侧的液体排出部与所述热交换器对置地配置;泵,从所述储槽内向所述流路内送出所述液体;第一开闭阀,设于所述第一流路,对所述第一流路进行开闭;第二开闭阀,设于所述第二流路,对所述第二流路进行开闭;以及控制部,控制所述泵的工作,并且控制所述第一开闭阀和所述第二开闭阀的开闭。

[0006]

根据方案1所述的发明,当控制部使泵工作时,储留于储槽内的液体(例如水)被该泵从储槽内向流路内送出。该流路从储槽延伸出,并且在设于其延伸中途的分支部处分支为第一流路和第二流路。在第一流路的顶端部侧设有与热交换器对置地配置的液体排出部。此外,在第一流路设有第一开闭阀,在第二流路设有第二开闭阀。该第一开闭阀和第二开闭阀被上述的控制部控制开闭。

[0007]

在此,在第一开闭阀打开且第二开闭阀关闭的状态下,上述的液体在第一流路内流动,从液体排出部向热交换器排出。由此,能使上述的液体附着于热交换器的外表面。其结果是,例如能通过上述的液体的蒸发潜热来提高热交换器的散热能力。此外,在第一开闭阀和第二开闭阀双方都打开的状态下,上述的液体也流入第二流路内,因此流入第一流路内的液体的流量即从液体排出部排出的液体的排出量减少。如此,在本发明中,设为能调整向热交换器排出的液体的排出量。

[0008]

而且,即使在如上所述地使液体的排出量减少的情况下,也通过第二开闭阀打开

而容许液体向第二流路内流入,因此能使流路的内压不大幅变动。由此,能抑制流路内的气穴的发生。

[0009]

对于方案2所述的发明的热交换器冷却系统,在方案1中,所述第二流路被布置为使流入所述第二流路内的所述液体回流至所述储槽内。

[0010]

在方案2所述的发明中,流入第二流路内的液体会回流至储槽,因此与流入第二流路的液体被废弃的情况相比,能有效利用液体。其结果是,能实现储槽的小型化、低成本化。此外,例如,在本系统搭载于车辆的情况下,通过储槽的小型化,储槽的车辆搭载性提高。

[0011]

对于方案3所述的发明的热交换器冷却系统,在方案1或方案2中,所述分支部位于比所述液体排出部靠竖直方向的上侧,所述第二流路从所述分支部向竖直方向的上侧延伸。

[0012]

在方案3所述的发明中,流路的分支部位于比设于第一流路的顶端部侧的液体排出部靠竖直方向的上侧,第二流路从分支部向竖直方向的上侧延伸。由此,即使假设在流路内发生气穴而产生了气泡的情况下,该气泡也易于流入第二流路内,因此能防止或抑制从第一流路的液体排出部排出的液体的排出量因上述的气泡而变得不稳定。

[0013]

对于方案4所述的发明的热交换器冷却系统,在方案1至方案3中的任一项中,所述控制部在关闭所述第一开闭阀且打开所述第二开闭阀的状态下使所述泵工作,之后打开所述第一开闭阀。

[0014]

在方案4所述的发明中,泵在第一开闭阀关闭且第二开闭阀打开的状态下工作。其结果是成为如下的状态:从储槽内送入流路内的液体流入第二流路内,并且液体在第一流路内到达第一开闭阀。由此,在此后第一开闭阀打开时,能从第一流路的液体排出部迅速地排出液体。

[0015]

对于方案5所述的发明的热交换器冷却系统,在方案1至方案4中的任一项中,所述控制部在使所述泵停止的情况下关闭所述第一开闭阀和所述第二开闭阀。

[0016]

在方案5所述的发明中,在泵停止的情况下,第一开闭阀和第二开闭阀被关闭,因此能抑制液体从流路内向储槽内逆流。其结果是,无论储槽内的液面的高度如何,都易于将流路内的液面的高度保持固定。

[0017]

对于方案6所述的发明的热交换器冷却系统,在方案5中,所述控制部在使所述泵停止的情况下先于所述第二开闭阀地关闭所述第一开闭阀。

[0018]

在方案6所述的发明中,在泵停止的情况下,第一开闭阀先于第二开闭阀被关闭。即使在第一开闭阀关闭的状态下,只要第二开闭阀打开,就容许液体向第二流路内流入,因此能防止或抑制因流路的内压的升高而对第一开闭阀造成负担。

[0019]

对于方案7所述的发明的热交换器冷却系统,在方案1至方案6中的任一项中,具备:温度传感器,检测所述制冷剂的温度,所述控制部基于所述温度传感器的检测结果来控制所述泵的工作以及所述第一开闭阀和所述第二开闭阀的开闭。

[0020]

在方案7所述的发明中,控制部基于检测制冷剂的温度的温度传感器的检测结果来控制泵的工作以及第一开闭阀和第二开闭阀的开闭。由此,能根据制冷剂的温度来调整向热交换器排出的液体的排出量,因此能根据制冷剂的温度来调整热交换器的散热能力。

[0021]

如以上所说明的,对于本发明的热交换器冷却系统,能在能对向热交换器排出的液体的排出量进行调整的构成中抑制供该液体流动的流路内的气穴的发生。

附图说明

[0022]

以下,参照附图,对本发明的示例性实施例的特征、优点以及技术和工业意义进行说明,其中,相同的附图标记表示相同的元件,其中:

[0023]

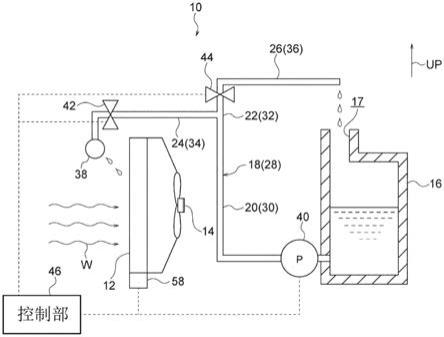

图1是表示本发明的实施方式的热交换器冷却系统的构成图。

[0024]

图2是表示本发明的实施方式的热交换器冷却系统的控制系统的框图。

[0025]

图3是表示由控制部控制的泵的工作定时和各开闭阀的开闭定时的一个例子的时间图(timing chart)。

[0026]

图4是表示泵的排出量与扬程的关系的曲线图。

[0027]

图5a是表示比较例的热交换器冷却系统的构成图,是表示泵工作中的状态的图。

[0028]

图5b是表示比较例的热交换器冷却系统的构成图,是表示泵停止中的状态的图。

[0029]

图6是表示本发明的实施方式的热交换器冷却系统的第一变形例的构成图。

[0030]

图7是表示本发明的实施方式的热交换器冷却系统的第二变形例的构成图。

具体实施方式

[0031]

以下,使用图1至图3对本发明的实施方式的热交换器冷却系统10进行说明。需要说明的是,各图中适当标注的箭头up分别表示搭载有该热交换器冷却系统10的车辆(省略图示)的上方向。

[0032]

(构成)

[0033]

如图1所示,本实施方式的热交换器冷却系统10具备:作为使制冷剂的热散热的热交换器的散热器12、作为储留液体(在此为水)的储槽的水槽16以及从水槽16延伸出的软管(配管)18。该软管18形成供上述的水流动的流路28,在设于延伸中途的分支软管部22处分支为第一软管部24和第二软管部26。第一软管部24形成第一流路34,第二软管部26形成第二流路36,分支软管部22形成分支部(分支流路)32。在第一软管部24的顶端部设有作为液体排出部(液体排出口)的水排出部(水排出口)38。

[0034]

而且,该热交换器冷却系统10具备:泵40,将水从水槽16向软管18内送出;第一开闭阀42,设于第一软管部24(第一流路34),对第一流路34进行开闭;第二开闭阀44,设于第二软管部26(第二流路36),对第二流路36进行开闭;控制部46,控制泵40的工作,并且控制第一开闭阀42和第二开闭阀44的开闭;以及温度传感器58,检测上述制冷剂的温度。

[0035]

上述的散热器12例如为车辆用的燃料电池系统中用于对燃料电池的制冷剂(在此为冷却水)进行冷却的热交换器,具有由许多管(tube)和翅片构成的芯体(core)。上述的制冷剂在各管内流通,冷却风(车辆的行驶风、来自散热器风扇14的送风)w吹到芯体的外表面上。由此,成为上述的制冷剂的热从芯体的外表面散热的构成。需要说明的是,该散热器12也可以用于汽油发动机等内燃机的冷却、电动汽车的电池等的冷却、或者家庭用的燃料电池系统中的燃料电池的冷却。

[0036]

水槽16例如呈中空的长方体状,被配置成从形成于上端部的注入口17向内部注入水。作为该水,可以使用例如来自燃料电池系统的排水。需要说明的是,本发明中的“液体”也可以是水以外的冷却液(冷却剂(coolant)、防冻液等),优选蒸发温度与水同等程度的液体。

[0037]

软管(液态水管)18例如由橡胶、树脂或金属形成为长条的管状,在长尺寸方向中

间部分支为两股。该软管18由从水槽16的下端部附近延伸的基端侧软管部20、设于该基端侧软管部20的顶端部的分支软管部22以及在该分支软管部22处分支为两股而成的第一软管部24和第二软管部26构成。基端侧软管部20形成基端侧流路30。

[0038]

在第一软管部24的顶端部设有水排出部38。该水排出部38配置于比分支软管部22(分支部32)靠竖直方向(在此为车辆上下方向)的下侧,并且与散热器12对置地配置。由此,成为从分支软管部22侧流入第一软管部24内的水从水排出部38向散热器12排出(喷射)的构成。需要说明的是,优选的是,将第一软管部24布置为不比分支软管部22向上侧凸出。此外,在本实施方式中,水排出部38与散热器12在水平方向上对置,但不限于此。例如,也可以采用水排出部38从上方与散热器12对置的构成。

[0039]

第二软管部26从分支部32向竖直方向的上侧延伸,并且向水平方向弯曲并向水槽16侧延伸,向比第一软管部24靠竖直方向的上侧布置。该第二软管部26的顶端部(顶端开口部)配置在水槽16的注入口17的竖直方向的上方,向大气敞开。由此,成为从分支部32侧流入第二软管部26内的水从第二软管部26的顶端部回流至水槽16内的构成。就是说,由第二软管部26形成的第二流路36被布置为使流入该第二流路36内的水回流至水槽16内。

[0040]

泵40为液体泵,在此配置于水槽16的下端部。该泵40的未图示的吸入口连接于水槽16的下端部,未图示的排出口连接于软管18的基端侧软管部20的基端部。就是说,在本实施方式中,软管18从水槽16的下端部经由泵40延伸出。该泵40工作,由此水槽16内的水被送入软管18内。需要说明的是,也可以采用泵40设于基端侧软管部20的长尺寸方向中间部的构成。该情况下,成为基端侧软管部20的基端部直接连接于水槽16的下端部的构成。

[0041]

第一开闭阀42装配于第一软管部24的顶端部侧(水排出部38的附近),被设为能对第一流路34进行开闭。第二开闭阀44装配于第二软管26的基端部侧(分支部32的附近),被设为能对第二流路36进行开闭。该第一开闭阀42和第二开闭阀44采用例如常闭式电磁阀。需要说明的是,在本实施方式中,第一开闭阀42和第二开闭阀44被设为只能形成全开状态和全闭状态这两个状态的所谓通断阀,但不限于此。也可以采用第一开闭阀42和第二开闭阀44中的至少一方能调整开度的构成。

[0042]

如图2所示,控制部46被配置为具有cpu(central processing unit:处理器)48、rom(read only memory:只读存储器)50、ram(random access memory:随机存取存储器)52以及与外部装置进行通信的输入输出接口部(i/o)54,这些部分经由总线56相互可通信地连接。输入输出接口部54电连接有泵40、第一开闭阀42、第二开闭阀44以及温度传感器58。cpu48为中央运算处理单元,执行各种程序或控制各部。即,cpu48从rom50读出控制程序51,以ram52为作业区域执行控制程序51。温度传感器58设于例如散热器12中的制冷剂的流入口附近,检测流入散热器12的制冷剂的温度(以下,称为“制冷剂温度”)并将该检测结果输出给cpu48。cpu48被配置为按照记录于rom50的控制程序51来执行上述各构成要素的控制和各种运算处理。该控制部46基于上述的制冷剂温度来控制泵40的工作和各开闭阀42、44的开闭。

[0043]

以下,基于图3所示的时间图对由控制部46控制的泵40的工作定时和各开闭阀42、44的开闭定时的一个例子进行说明。需要说明的是,图3所示的箭头a表示从水排出部38排出(喷射)水的时间,箭头b、c表示调整(减少)从水排出部38排出的水的排出量的时间。

[0044]

当燃料电池系统工作时,由温度传感器检测到的制冷剂温度开始上升。控制部46

使泵40处于停止状态,并且使各开闭阀42、44处于关闭状态,直到该制冷剂温度达到第一设定温度t1(例如95℃)。当制冷剂温度达到第一设定温度t1时,控制部46使泵40工作,并且打开第二开闭阀44。就是说,控制部46在关闭第一开闭阀42且打开所述第二开闭阀的状态下使泵40工作。由此,成为从水槽16内向流路28内送入的水流经第二流路36内向水槽16回流,并且水在第一流路34内到达第一开闭阀42的状态。

[0045]

之后,当制冷剂温度达到第二设定温度t2(例如100℃)时,控制部46打开第一开闭阀42,并且关闭第二开闭阀44。由此,阻止水向第二流路36内流入,并且流入第一流路34内的水从水排出部38向散热器12排出。排出的水附着于散热器12的表面而汽化,通过该水的蒸发潜热,散热器12的散热能力提高。

[0046]

其结果是,当上升至第二设定温度t2以上的制冷剂温度再次下降至第二设定温度t2时,控制部46再次打开第二开闭阀44。由此,从水槽16内向流路28内送入的水的一部分流经第二流路36回流至水槽16,因此,从第一流路34的水排出部38排出的水的排出量减少。其结果是,当下降至第二设定温度t2以下的制冷剂温度再次上升至第二设定温度t2时,控制部46关闭第二开闭阀44。由此,再次阻止水向第二流路36内流入,从第一流路34的水排出部38排出的水的排出量增加。其结果是,当上升至第二设定温度t2以上的制冷剂温度再次下降至第二设定温度t2时,控制部46再次打开第二开闭阀44。由此,从水排出部38排出的水的排出量再次减少。控制部46像这样基于制冷剂温度间歇地对第二开闭阀44进行开闭,由此控制(调整)从水排出部38排出的水的排出量。需要说明的是,如果开闭阀42、44中的至少一方能调整开度,则能实现更精细的排出量的控制。

[0047]

并且,当燃料电池系统停止而制冷剂温度下降时,控制部46使泵40停止,并且关闭各开闭阀42、44。此时,控制部46被配置为先于第二开闭阀44地关闭第一开闭阀42。具体而言,当制冷剂温度因燃料电池系统的停止而下降至第一设定温度t1时,控制部46关闭第一开闭阀42。此时,控制部46使泵40继续工作且使第二开闭阀44继续打开。由此,从水槽16内向流路28内送入的水流经第二流路36向水槽16回流,水从水排出部38的排出被停止。之后,当制冷剂温度下降至第三设定温度t3(例如90℃)时,控制部46使泵40停止,并且关闭第二开闭阀44。需要说明的是,控制部46关闭第二开闭阀44的定时优选为与泵40停止同时,但可以有些许时滞。

[0048]

(作用和效果)

[0049]

接着,对本实施方式的作用和效果进行说明。

[0050]

在上述构成的热交换器冷却系统10中,当控制部46使泵40工作时,储留于水槽16内的水被泵40从水槽16内向流路28内送出。该流路28从水槽16延伸出,并且在设于其延伸中途的分支部32处分支为第一流路34和第二流路36。在第一流路34的顶端部设有与散热器12对置地配置的水排出部38。此外,在第一流路34设有第一开闭阀42,在第二流路36设有第二开闭阀44。该第一开闭阀42和第二开闭阀44被上述的控制部46控制开闭。

[0051]

在此,在第一开闭阀42打开且第二开闭阀44关闭的状态下,上述的水在第一流路34内流动,从水排出部38向散热器12排出。排出的水附着于散热器12的表面而汽化,通过该水的蒸发潜热,散热器12的散热能力提高。此外,在第一开闭阀42和第二开闭阀44双方都打开的状态下,上述的水也流入第二流路36内,因此流入第一流路34内的水的流量即从水排出部38排出的水的排出量减少。因此,当例如在第一开闭阀42打开的状态下第二开闭阀44

被间歇地反复开闭时,从水排出部38排出的水的排出量间歇地增减。此外,当例如在第二开闭阀44打开的状态下第一开闭阀42被间歇地反复开闭时,水从第一流路34的水排出部38间歇地排出。如此,在本实施方式中,能调整向散热器12排出的水的排出量。

[0052]

而且,即使在如上所述使水的排出量减少或间歇地排出水的情况下,也通过第二开闭阀44打开而容许水向第二流路36内流入,因此能使流路28的内压的变动最小化。由此,能抑制流路28内的气穴的发生。

[0053]

就是说,在像背景技术部分说明过的现有技术那样通过控制阀的开闭或开度的调整来控制在流路内流动的水的压力损失并由此调整水的排出量(喷射水量)的构成中,流路内的压力会大幅变动(例如在图4的h

1

与h

2

之间大幅变动)。其结果是,恐怕会引起气穴,使得排出量因流路内产生的气泡而变得不稳定,而在本实施方式中,能避免这种情况。需要说明的是,图4是表示泵的排出量与扬程(压力)的关系的曲线图。该图4中,l1是控制阀被关小的状态下的扬程损失曲线,l2是控制阀被打开的状态下的扬程损失曲线,l3是泵的转速为高速时的泵性能曲线,l4是泵的转速为低速时的泵性能曲线。

[0054]

此外,喷射水量(排出量)的控制中还包括控制泵的转速的方法。根据该方法能防止上述的气穴的发生,但需要变换器等控制设备,因此会导致系统的高成本化。关于这一点,在本实施方式中不需要上述的控制设备,因此能谋求系统的低成本化。

[0055]

而且,在本实施方式中,第二流路36(第二软管部26)被布置为使流入第二流路36内的水回流至水槽16内。由此,与流入第二流路36的水被废弃(例如被排水至道路上)的情况相比,能有效利用水。其结果是,能实现水槽16的小型化、低成本化。此外,通过水槽16的小型化,水槽16的车辆搭载性提高。

[0056]

而且,在本实施方式中,流路28的分支部32位于比设于第一流路34的顶端部的水排出部38靠竖直方向的上侧,第二流路36从分支部32向竖直方向的上侧延伸。由此,即使假设在流路28内发生气穴而产生了气泡的情况下,该气泡也易于流入第二流路36内,因此能防止或抑制从第一流路34的水排出部38排出的水的排出量因上述的气泡而变得不稳定。

[0057]

此外,在本实施方式中,控制部46在关闭第一开闭阀42且打开第二开闭阀44的状态下使泵40工作。其结果是成为如下的状态:从水槽16内送入流路28内的水流入第二流路36内,并且水在第一流路34内到达第一开闭阀42。由此,在此之后第一开闭阀42打开时,能从第一流路34的水排出部38迅速地排出水。

[0058]

此外,在本实施方式中,控制部46在使泵40停止的情况下关闭第一开闭阀42和第二开闭阀44。由此,能抑制水从流路28内向水槽16内逆流。其结果是,无论水槽16内的水面(液面)的高度如何,都易于将流路28内的水面(液面)的高度保持固定。其结果是,在接着使泵40工作时,水到达水排出部38的时间变早。

[0059]

就是说,在像图5a和图5b所示的比较例100那样将水槽16和水排出部38相连的软管18(流路28)向比水槽16内的水的水面靠上侧延伸,并且在该软管18未设有开闭阀的构成中,在泵40停止时,软管18内(流路28内)的水会逆流而回到水槽16内。该情况下,软管18内的水会逆流直到与水槽16内的水的水面高度变得相等。因此,在接着使泵40工作时,水到达水排出部38的时间会发生延迟,而在本实施方式中能避免这种情况。无论水槽16和软管18的形状、配置如何,都能获得这种效果,因此水槽16和软管18的形状和配置的自由度变高。需要说明的是,在图5a和图5b中,为了便于说明,对相当于水的部分标上圆点。

[0060]

此外,在本实施方式中,控制部46在使泵40停止的情况下先于第二开闭阀44地关闭第一开闭阀42。即使在像这样第一开闭阀42关闭的状态下,只要第二开闭阀44打开,就容许水向第二流路36内流入,因此能防止或抑制因流路28的内压的升高而对第一开闭阀42造成负担。

[0061]

而且,在本实施方式中,控制部46基于检测制冷剂温度的温度传感器58的检测结果来控制泵40的工作和各开闭阀42、44的开闭。由此,能根据制冷剂温度来调整向散热器12排出的水的排出量,因此能根据制冷剂温度来调整(稳定)散热器12的散热能力。

[0062]

<变形例>

[0063]

接着,使用图6和图7对本发明的实施方式的变形例进行说明。需要说明的是,图6和图7中对于与上述实施方式同样的构成标注相同的附图标记。

[0064]

在图6所示的第一变形例50中,第二软管部26(第二流路36)的顶端侧从水槽16的注入口17插入水槽16内,第二软管部26的顶端部配置于水槽16内的上下方向中央部附近。在该第一变形例50中,也能使流入第二流路36内的水回流至水槽16,因此能获得与上述实施方式基本相同的作用效果。

[0065]

在图7所示的第二变形例60中,水槽16配置于比基端侧软管部20、分支部32以及第一软管部24靠竖直方向的上侧。此外,第二软管部26从分支部32向上侧延伸,并且向水平方向弯曲并向水槽16侧延伸。第二软管部26的顶端部贯通水槽16的侧壁而插入水槽16内。由此,第二流路36的顶端部连通至水槽16内。在该第二变形例60中,也能使流入第二流路36内的水回流至水槽16,因此能获得与上述实施方式基本相同的作用效果。

[0066]

<实施方式的补充说明>

[0067]

在上述实施方式中,采用了第二流路36(第二软管部26)被布置为使流入第二流路36内的水(液体)回流至水槽16(储槽)内的构成,但不限于此。例如,也可以采用第二流路的顶端(第二软管部26的顶端开口)在车辆的下表面侧向大气敞开的构成,即第二流路36被布置为流入第二流路36内的液体被废弃(排水)至道路上的构成。

[0068]

此外,在上述实施方式中,采用了分支部32位于比水排出部38(液体排出部)靠竖直方向的上侧,第二流路36从分支部32向竖直方向的上侧延伸的构成,但不限于此。流路的各构成部分(分支部、第一流路、第二流路、水排出部)的配置、布置路径能适当变更。

[0069]

此外,在上述实施方式中,采用了控制部46在使泵40停止的情况下关闭第一开闭阀42和第二开闭阀44的构成,但不限于此。即,也可以采用控制部46以不关闭第一开闭阀42和第二开闭阀44中的至少一方的方式使泵40停止的构成。

[0070]

此外,在上述实施方式中,采用了控制部46在使泵40停止的情况下先于第二开闭阀44地关闭第一开闭阀42的构成,但不限于此。例如,也可以采用控制部46在使泵40停止的情况下同时关闭第一开闭阀42和第二开闭阀44的构成。

[0071]

此外,在上述实施方式中,采用了控制部46在关闭第一开闭阀42且打开第二开闭阀44的状态下使泵40工作并在之后打开第一开闭阀42的构成,但不限于此。例如,也可以采用控制部46在使泵40工作的同时打开第一开闭阀42和第二开闭阀44的构成。

[0072]

此外,在上述实施方式中,采用了第一开闭阀42和第二开闭阀44被设为所谓通断阀的构成,但如果是该开闭阀42、44中的至少一方能调整开度的构成,则能更精细地控制从水排出部38排出的水的排出量。

[0073]

此外,在上述实施方式中,作为热交换器的例子,例举了散热器12,但不限于此。热交换器只要是使在内部流通的制冷剂的热从外表面散热的热交换器即可。

[0074]

另外,本发明能在不脱离其主旨的范围内进行各种变更来实施。此外,本发明的权利范围当然不受上述实施方式的限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1