一种复合材料热介质隔膜充液成形方法

本发明涉及复合材料精密成形制造技术领域,尤其是涉及一种复合材料热介质隔膜充液成形方法。

背景技术:

复合材料具有高比强度、高比模量、低热膨胀系数、良好的尺寸稳定性等优异性能,而且由于结构轻量化进程的大力推进,此种材料在军事、航空航天、汽车等领域的应用愈发广泛。然而,该类零部件曲面特征明显,其成形过程属于复杂塑性变形,整体成形性差,常规的加工方式存在受设备限制明显、整体成形精度不高等不足,现有单一成形工艺难以有效解决其纤维延展性差、纤维流动规律难以掌握的问题。

传统的复合材料成形方法主要采用手工铺叠的方式得到与制件结构相近的预成形体,此种成形方法不仅需要耗费大量的时间,而且不能保证构件的成形质量,在成形大型构件时,这些问题就愈加突出。为了保证构件的成形质量,提高生产效率,自动铺带技术被相应提出,但自动铺带技术只对平面和曲率半径较大的制件的顶浸料层的铺放具有较高的效率,当成形具有复杂形状的深腔体、局部特征明显的复合材料构件时,该方法很难实现构件的整体成形。

技术实现要素:

为了克服现有技术存在的缺陷,本发明提供了一种针对具有复杂形状的深腔体、局部特征明显的复合材料构件成形的复合材料热介质隔膜充液成形方法,能够使成形后的复合材料零件拥有更高的成形精度、更低的制造成本、更低的废品率。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

一种复合材料热介质隔膜充液成形方法,所述方法包括以下步骤:

首先利用可延展性隔膜将板料包裹起来,然后将包裹后的板料放在充液成形装置上进行成形,采用均匀流体介质为包裹后的板料变形提供载荷,由成形模具提供包裹后的板料成形所需的约束与形状,隔膜在成形中可伸长,并将摩擦力传给包裹后的板料,有助于包裹后的板料保持张力,同时降低其产生褶皱的倾向,利用成形装置完成板料成形,制备获得复合材料成形零件。

进一步,所述隔膜可以是硅橡胶或塑料具有延展性膜体材料。

再进一步,所述充液成形装置包括成形模具、上液室、下液室、梯度加热装置、压边装置、两组充液装置和自动控制装置,所述上液室与下液室之间相互扣接,所述上液室的下端口一周设有压边装置,所述下液室的上端口一周设有梯度加热装置,所述压边装置与梯度加热装置之间设有用上下两层可延展性隔膜包裹的板料,上下两层可延展性隔膜在周边用密封结构进行密封,所述成形模具设置在下液室内,两组充液装置分别与上液室、下液室连接,每组充液装置均包括一个介质隔热装置和一个压力转换装置,每个压力转换装置均与自动控制装置连接,上液室、下液室内分别设有用于实时检测液体压力的液体压力传感器,液体压力传感器与自动控制装置连接,自动控制装置接收液体压力的反馈信号;

该成形装置的充液成形方法为主动式充液成形方法,包括以下步骤:

(1)将下液室和上液室分开,并将用可延展性隔膜包裹后的板料放置在下液室上方;

(2)将上液室、下液室分别与相应的压力转换装置连接,连接压力转换装置与自动控制装置,连接自动控制装置与液体压力传感器;

(3)将上液室和下液室闭合,并确保密封良好;

(4)运行压力转换装置及自动控制装置,确保能够控制液体介质进出上液室、下液室;

(5)严格控制液室压力加载曲线,将下液室充满液体介质,然后运行压边装置,并确保压边力的提供;

(6)严格控制液室压力,利用自动控制装置按照设定好的压力加载曲线,精确控制上液室和下液室里的液体压力,使板料在成形时能够很好得跟成形模具进行贴合;运行梯度加热装置对液体介质加热,运行介质隔热装置并开始进行板料成形;直至完成成形。

再进一步,所述充液成形装置包括成形模具、上框架、下液室、梯度加热装置、压边装置、一组充液装置和自动控制装置,所述上框架与下液室之间相互扣接,所述上框架的下端口一周设有压边装置,所述下液室的上端口一周设有梯度加热装置,所述压边装置与梯度加热装置之间设有用上下两层可延展性隔膜包裹的板料,上下两层可延展性隔膜在周边用密封结构进行密封,所述成形模具设置在上框架内并且与其驱动机构连接,所述成形模具上还设有模具冷却装置,一组充液装置与下液室连接,一组充液装置均包括一个介质隔热装置和一个压力转换装置,压力转换装置均与自动控制装置连接,下液室内设有用于实时检测液体压力的液体压力传感器,驱动机构、液体压力传感器与自动控制装置连接,自动控制装置接收液体压力的反馈信号;

该成形装置的充液成形方法为被动式充液成形方法,包括以下步骤:

(1)将下液室和上框架分开,成形模具置于初始位置,并将可延展性隔膜包裹后的板料放置在下液室上;

(2)连接下液室与压力转换装置,连接压力转换装置与自动控制装置,连接自动控制装置与下液室;

(3)将压边装置和下液室闭合,并确保密封良好;

(4)运行压力转换装置及自动控制装置,确保能够控制液体介质进出下液室;

(5)严格控制液室压力加载曲线,将下液室充满液体介质,运行压边装置,并确保压边力的提供;

(6)严格控制成形模具行程,运行模具冷却装置对成形模具进行冷却;

(7)运行自动控制装置对压力转换装置进行控制,按照所给定好的压力加载曲线调节下液室里的液体介质压力;

(8)运行梯度加热装置对液体介质加热,运行介质隔热装置;

(9)成形模具严格按照所给定好的行程运动,进行板料成形,直至完成成形。

再进一步,所述自动控制装置包括计算机自动控制系统和电液伺服控制系统,所有压力传感器均与计算机自动控制系统连接,压力转换装置与电液伺服控制系统连接。

更进一步,所述模具冷却装置为一条贯穿所述成形模具的冷却水通道,冷却水从所述冷却水通道循环通过。

本发明的有益效果主要表现在:

1、成形时的流体压力整体可调、局部可控,并可产生对向压力,零件在不同的流体压力下的成形精度有很大的差别,通过改变流体压力可有效控制材料的流动和零件成形质量;

2、模具冷却装置对成形模具起冷却作用,控制其在成形时的温度,同时使板料两面产生温度差,使板料能够具有更好的成形性能;

3、成形件可产生双重曲面形状,能精确控制纤维的铺放;

4、能够成形具有复杂形状的深腔体、局部特征明显的复合材料构件,通过起皱系数

5、所需模具简单(相当于半模具成形,流体压力相当于另一半模),材料利用率高、成型效率高、成本低。

附图说明

图1为主动式充液成形方法的充液成形装置的爆炸图。

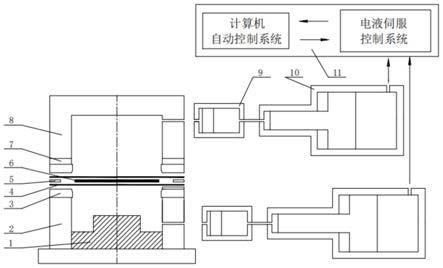

图2为图1各部件连接起来,并且控制上液室压力的示意图。

图3为图2进一步的成形示意图。

图4为被动式充液成形方法的充液成形装置的示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步描述。

参照图1~图4,一种复合材料热介质隔膜充液成形方法,所述方法包括以下步骤:

首先利用可延展性隔膜将板料6包裹起来,然后将包裹后的板料放在充液成形装置上进行成形,采用均匀流体介质为包裹后的板料变形提供载荷,由成形模具提供包裹后的板料成形所需的约束与形状,隔膜在成形中可伸长,并将摩擦力传给包裹后的板料,有助于包裹后的板料保持张力,同时降低其产生褶皱的倾向,利用成形装置完成板料成形,制备获得复合材料成形零件。

所述方法可分为主动式成形方法以及被动式成形方法,若液室压力为主要成形压力,则为主动式充液成形方法;若凸模提供主要成形压力(流体压力提供背压),则为被动式充液成形方法。

实施例一:

所述充液成形装置包括成形模具1、上液室8、下液室2、梯度加热装置3、压边装置7、两组充液装置和自动控制装置11,所述上液室8与下液室2之间相互扣接,所述上液室8的下端口一周设有压边装置7,所述下液室2的上端口一周设有梯度加热装置3,所述压边装置7与梯度加热装置3之间设有用上下两层可延展性隔膜包裹的板料,上下两层可延展性隔膜在周边用密封结构进行密封,所述成形模具1设置在下液室2内,两组充液装置分别与上液室8、下液室2连接,每组充液装置均包括一个介质隔热装置9和一个压力转换装置10,每个压力转换装置均与自动控制装置连接,上液室8、下液室2内分别设有用于实时检测液体压力的液体压力传感器,液体压力传感器与自动控制装置11连接,自动控制装置11接收液体压力的反馈信号;

该成形装置的充液成形方法为主动式充液成形方法,包括以下步骤:

(1)将可延展性隔膜4分别铺在板料6上下方,将其覆盖住;将下液室2和上液室8分开,并将板料6放置在下液室上方;

(2)连接上液室8、下液室2与压力转换装置10的接口,连接压力转换装置10与自动控制装置11,连接自动控制装置11分别与上液室8、下液室2的液体压力传感器;

(3)将上液室8和下液室2闭合,运行密封装置5,确保密封良好;

(4)运行压力转换装置10及自动控制装置11,确保能够控制液体介质进出上液室8与下液室2;

(5)严格控制液室压力加载曲线,将下液室2充满液体介质,运行压边装置7,并确保压边力的提供;

(6)严格控制液室压力,利用自动控制装置11按照设定好的压力加载曲线,精确控制上液室8和下液室2里的液体压力,使板料在成形时能够很好得跟成形模具1进行贴合;

(7)运行梯度加热装置3对液体介质加热,运行介质隔热装置9并开始进行板料成形;

(8)成形结束,进行数据采集及处理,并分析成形性能、起皱趋势;

(9)将上液室8和下液室2里的液室压力卸载,将上液室8和下液室2分开,待冷却至室温,取出已成形的零件。

实施例二:

所述充液成形装置包括成形模具1、上框架、下液室12、梯度加热装置3、压边装置7、一组充液装置和自动控制装置11,所述上框架与下液室12之间相互扣接,所述上框架的下端口一周设有压边装置7,所述下液室的上端口一周设有梯度加热装置,所述压边装置与梯度加热装置之间设有用上下两层可延展性隔膜包裹的板料,上下两层可延展性隔膜在周边用密封结构进行密封,所述成形模具设置在上框架内并且与其驱动机构连接,所述成形模具上还设有模具冷却装置,一组充液装置与下液室连接,一组充液装置均包括一个介质隔热装置9和一个压力转换装置10,压力转换装置10均与自动控制装置连接,下液室内设有用于实时检测液体压力的液体压力传感器,驱动机构、液体压力传感器与自动控制装置连接,自动控制装置接收液体压力的反馈信号,驱动机构为压机主缸,并且通过主轴传动给凸模,压力转换装置为增压缸;

该成形装置的充液成形方法为被动式充液成形方法,包括以下步骤:

(1)将可延展性薄膜4分别铺在板料6上下方,将其覆盖住;将下液室12和上框架上的压边装置7分开,成形模具1置于初始位置,并将板料6放置在下液室12上;

(2)连接下液室12与压力转换装置10,连接压力转换装置10与自动控制装置11,连接自动控制装置11与下液室12;

(3)将压边装置7和液室12闭合,确保密封良好;

(4)运行压力转换装置10及自动控制装置11,确保能够控制液体介质进出下液室12;

(5)严格控制液室压力加载曲线,将下液室12充满液体介质,运行压边装置7,并确保压边力的提供;

(6)严格控制成形模具行程,运行模具冷却装置13对成形模具1进行冷却,保证成形模具在成形时的温度;

(7)运行自动控制装置11对压力转换装置10进行控制,按照所给定好的压力加载曲线调节下液室12里的液体介质压力;

(8)运行梯度加热装置3对液体介质加热,运行介质隔热装置9;

(9)成形模具1严格按照所给定好的行程运动,开始进行板料成形;

(10)成形结束,进行数据采集及处理,并分析成形性能、起皱趋势;

(11)将下液室12里的液室压力卸载,成形模具1返回初始位置,将下液室12和压边装置7分开,待冷却至室温,取出已成形的零件。图4中p为凸模对板料施加的成形压力,h为压边圈对板料施加的压边力。

本发明中,所述被动式充液成形方法的模具冷却装置为一条贯穿所述凸模的冷却水通道,冷却水从所述冷却水通道循环通过,需能够保证并调节成形模具的温度。通过冷却水对凸模进行降温,使板料上下两面形成温度差,有利于板料的成形。而在主动式充液成形方法中,由于板料都与热介质液体进行接触,上下两部分的热介质液体产生对向流体压力,有利于板料的成形。

所述成形模具根据不同的成形方法,可以是凸模,也可以是凹模,并且需根据零件形状设计。在主动式充液成形方法中,热介质液体提供成形压力,所以成形模具作为凹模;在被动式充液成形方法中,成形模具提供成形压力,所以成形模具作为凸模。

所述隔膜可以是硅橡胶或塑料具有延展性膜体材料,满足零件成形时所需形变即可。

所述自动控制装置包括计算机控制系统以及电液伺服控制系统,具体装置可根据实际决定,能够保证接受液室压力的反馈信号并且对压力转换装置进行调节。

压边装置可采用压边圈;密封结构可采用密封条,保证成形时液体介质不会泄露,并且能够承受液体介质的温度。

热介质隔膜充液成形是集隔膜成形、热成形及充液成形技术于一体,也是以高压超塑性金属成形与复合材料热压成形为基础而形成的一种新型复合工艺,主要用于高性能纤维或连续纤维复合材料的薄板覆盖件、梁或肋等结构件成形。其采用均匀流体介质(如导热油)为坯料变形提供载荷,由刚性模提供坯料成形所需的约束与形状。成形过程中,整个装配体(含隔膜、坯料)被流体压力压到模具上,待其冷却后,将隔膜从零件上剥离。隔膜在成形中可伸长,并将摩擦力传给层合板,有助于层合板保持张力,同时降低其产生褶皱的倾向。因成形时的流体压力整体可调、局部可控,并可产生对向压力,可有效控制材料的流动和零件成形质量;且成形件可产生双重曲面形状,并能精确控制纤维的铺放,故该工艺对于整体精密成形复合材料双曲面大型制件、复杂型面薄壁覆盖件意义重大。

在流体压力介质作用下,热介质隔膜充液成形工艺所需模具简单(相当于半模具成形,流体压力相当于另一半模),板材处于三维应力状态(流体压力提供厚度法向应力),成形压力均匀且便于控制,成形件精度高、壁厚均匀,材料利用率高、成形效率高、成本低,在复杂形状的深腔体、局部特征明显的复合材料构件成形方面优势突出,尤其适合于国防、航空航天、汽车等领域双曲面大型复合材料结构制品和受力件、复杂型面覆盖件的整体精密成形,可有效解决该类零件常规成形方法中工艺复杂、综合成本高、受设备限制明显、整体成形精度不高等难题,大力促进结构轻量化进程,有效推动我国复合材料精密成形技术的快速发展。

上述实施例仅仅用于解释本发明,不构成对本发明的限制。对于所属领域的技术人员来说,可在上述说明的基础上进行其他不同形式的改动,但所做的改动均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!